【SHV04】StayHomeという旅:

極微文献学入門T、ゴンダから『パンチャタントラ』の方へ

金沢 篤

今回は『パンチャタントラ』Pañcatantra。毎度のことで恐縮だが、ゴンダJan Gondaの『サンスクリット語初等文法』(春秋社)を教科書として毎年サンスクリット語初級の授業を担当させてもらっている。他の文法書を使ったことがないので比較することはできないが、とにかく鎧淳氏の訳したゴンダのこの文法書が好きだ。特に、古典に取材しているはずだが典拠の明かされていない数々の「練習題」が楽しい。aputrasya gṛhaṃ śūnyam.(102頁)という練習題Ⅰの13などは、もう何度も話題にしている。新型コロナ禍がなかったなら昨年10月末にはお目見えしていたはずの『駒澤大学仏教学部論集』第51号にはその練習題を山車にして「aputra考、ベートリンクの不覚?」というエッセイを書いた。ゴンダがサンスクリットの初学者のために用意したサンスクリットの短文が練習題である。どのようにしてゴンダがその練習題を捻り出したかを詮索する楽しみを言うのである。例えば、練習題Ⅴの1. na nāryo vinerṣyayā.(105頁)がある。vināと否定辞のnaを使った素敵な文。かと思うと、evaをうまく使った2.striyo nisargād eva paṇḍitāḥ.(105頁)が続く。あまりに大らかでつい笑ってしまう。

サンスクリット語は、なくても意味が伝わるものなら、それなしで済ます、簡潔・節約を旨とする言語のようである。逆に言えば、そこに使われている語は、すべて重要な意味を担っていると言えるのである。練習題に出る短文には、指示代名詞や定冠詞の類いが使われていないものが多い。本来ならば、文脈の助けがあるから、それらが使われていないから一般的な命題である、と考える必要はない。練習題の短文は、元々は、ちゃんとした文脈の中に置かれたものであり、文法書の編著者が、適宜そういうところから抜き出して、練習題として採用したといったものである。したがって、練習題は、文法的な同定作業を行う対象であると同時に、現代語に翻訳する対象でもあるから、時に訳文の意味が明確にならない場合が多々あるのである。したがって、サンスクリットの初学者には、釈然としない訳文に不満を洩らすことがあり、それもひとえに教師の力不足の致すところと謝罪してしまうことが時にあるような気がする。教師の側は釈明にしどろもどろなのだが、仮に教師がサンスクリットの古典に通暁している立派な教養人なら、臆することなく平気の平左で自在に講釈を垂れて学生を煙に巻くことができるはずである。

サンスクリット語では、なくても済むものは省略される。省略されるものの中には、いわゆる句読点までもが含まれる。句読点というのは書き手が用意するものではなく、読み手が必要から設定するものだ、とか。練習題では、編著者が、サンスクリットの初学者のことを慮って、句読点など色々飾り付けていてくれるけれど、実際の書き手の方は少しも親切ではない。なくて済むものはなしで済ますのである。文は読解しようとする読み手が設定するものだ。サンスクリットの文を成立させる条件とは、「主格の語があるか、または定動詞があるかである」などと聞いたようなことを口にしてみる。aで終わる名詞の曲用を説明する表から成る§21の終わった後に用意されている練習題Ⅰの最後の21番目の文は、最初の難関ではないだろうか。この練習題には、なんと「主格の語」も、「定動詞」もどちらも出てこないのである。否定辞のnaと副詞と、処格と呼格と属格だけ。これでコミュニケーションの最小単位である文と言えるのだろうか。ゴンダ先生は、またなんとやっかいな練習題を突きつけてくれたものだ。主語もなければ定動詞もない、そんな文は文と言えないのでは。いや、そういう場合には、「主語は何でもいいということである」と、未熟な教師は慌てて説明する。何でもいいのだから、仮に、それをX[主格]としよう。そして訳文を作ってみる。読点の二個の「カンマ,」が嬉しい。文の構造がわかって有難い。

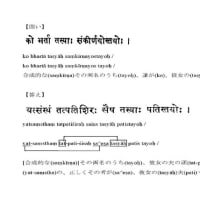

21.na tathā svagṛhe, mitra, yathā tava gṛhe sadā.(102頁)

yathāとtathāは関係副詞。yathāの方が従属節、tathāの方が主節の複文と説明した上で、ひとまず次のように訳文を作ってみる。

「友よ、あなたの家において、[X:万事が、]常に、[好ましいものとして存在する]、そのように(yathā~, tathā~)、自分の家(=わたしの家)において[X:万事が、好ましいものとして存在する、ということは]ありません。」(拙訳)

いったいなんのことか。学生は、きょとんと聞いているだけである。例えばXに「食事」を入れてみる。いや「入浴」でも「睡眠」でも何でも思いつく限りのものを入れてみたらいいのでは、と教師は言う。そしてこの[複]文が、どういう状況で発せられたものであるかを考えてみよう、と教師は偉そうに言う。どうやら、友人関係にあるAとBの間で発せられた文のようだ。AはBの客人である。Aが発話者、Bが「友」とも「あなた」とも呼ばれる聴取者。さて、ゴンダ先生は、この練習題をどこから持ってきたのだろうか? それがわかれば、ことは簡単! かも知れない。そう、この練習題Ⅰの21の文は、『マハーバーラタ』の中、有名な『ナラ王物語』の大団円に現れる以下の一節を踏まえて発想されたものである。ゴンダは、そのrājanをmitraに変えている。「王よ」の代わりに「友よ」とである。Aが「バーフカ(鎧[1989]だとCaland[1917]に従って一貫してヴァーフカ)」に姿を変えていたナラ王、Bがリトゥパルナ王。そこには、詩節のけじめをつけるダンダしかない、句読点はいっさい使われていない。

sarvakāmaiḥ suvihitaḥ* sukham asmy uṣitas tvayi /

na tathā svagṛhe rājan yathā tava gṛhe sadā //(Mbh 3.76.15:Dandekar[1970], p.487r, ll.22-23)

「私はあなたのもとで、すべての願望をよくかなえられ、快適に住んでいました。王よ。いつもあなた様のお館でのようには、己れの住処ではまいりません。」(鎧[1989] 166頁)

「私はあなたの所であらゆる望みが十分に叶えられて幸せに過ごしました。王よ、私の住家では、あなたの館で過ごすようにはとてもできません。」(北川・菱田[1999] 237頁)

「あなた様の許で、すべての望みも十分叶えられ、心楽しく過ごしてまいりました。王よ、自分の家においてさえ、いつもあなたの家におけるように快適ではありませんでした。」(上村[2002] 215頁)

ゴンダの『サンスクリット語初等文法』の「練習題」で、学生の頭を悩ますのは、練習題Ⅵの8番目ではないだろうか。

8. kauliko rātrau samāyāto rājaputryoktaḥ: tvayi jāmātari sthite śatrubhir jito me pitā. (106頁)

「[その]織工(kaulika)が夜(rātri)にやって来た (samāyāta)ところ、王女(rājaputrī)によって、[次のように]言われた(ukta)。「あなた(tvad)が、[わたしの父王の]婿(jāmātṛ)であった(sthita)時に、わたしの(mama)父(pitṛ)は、敵(śatru)たちによって征服されました(jita)。」[と。]」(拙訳)

と訳を与えて、どういうことかと説明せざるを得ないのである。サンスクリット文の解読をこそ目指すわれわれは、どこまでも想像力を働かさなければならない。あるテキストに基づいて映画作りを敢行する映画監督のように。この一文を成立させるような筋書きを考える必要がある。王女と身分の不釣り合いな一人の織工が恋仲になり、夜な夜な秘かに逢う瀬を重ねている。ある日、織工がいつものように、王女の許に忍んで行くと、王女が悲愴な顔をして言った。「先日、あなたが来て、楽しんでいた時に、遠く戦場にあったわたしの父=王が、敵たちに攻められて、征服されてしまったのよ。」と。こんなところだろうか。王様ともども軍隊が打ち負かされてしまった国の王宮なら、もう至る所てんてこ舞いで、そもそもその夜の<夜這い>など可能なはずがない。どうも釈然としない練習題だ。処格絶対節を使った複文としてある王女の台詞の、下線部の従属節と、それに続く主節の関係は、どのようなものと考えるべきだろう。ゴンダ先生は、どこからこんな練習題を持ってきたのだろうか。サンスクリットの初学者ならずとも、相当に難解な一文ではないだろうか。試されているのは学生ではない、おそらく教師の側である。これに充分な説明を与えることができるかどうか。先の練習題Ⅰの21は、有名な『ナラ王物語』であった。この練習題Ⅵの8のソースは、なにか。

そこで今回の『パンチャタントラ』である。『パンチャタントラ』を読んだ者は、直ちに、次のような一節を引いてくることができる。田中於菟弥氏と上村勝彦氏による共訳、田中・上村[1980]、それと、それが底本としたKielhorn[1896]があるので、それを引こう。第1巻の第5話である。ゴンダ本の「選文」風に表記するなら「パンチャタントラ 1, 5」の一節である。

atha tayā sa kauliko rātrau savinayam abhihitaḥ / bhagavan tvayi jāmātari sthite mama tāto yac chatrubhiḥ paribhūyate tan na yuktam / tat prasādaṃ kṛtvā sarvāṃs tān vyāpādaya /(Kielhorn[1896] , p.39, ll.25-27)

「さて夜になると、織物師は王女によってつつましく言われた。

「尊いお方様、あなたが婿であるのに、妾の父が敵に征服されるのはよろしくありません。どうぞ力になってすべての敵を倒して下さい。」**」(田中・上村[1980] 81頁)

tatas tayā sa kauliko rātrau samāyātaḥ san savinayam abhihitaḥ / bhagavaṃs tvayi jāmātari sthite mama tāto yac chatrubhiḥ paribhūyate tan na yuktam / tataḥ prasādaṃ kṛtvā sarvāṃs tān śatrūn vyāpādaya /(Kosegarten[1848], p.47, ll.1-3)

“Daraus wurde der Weber, als er in der Nacht zu ihr gekommen war, demutsvoll von ihr angeredet: „O Erhab’ner! es geziemt sich nicht, dass mein Vater, da du sein Schwiegersohn bist, von seinen Feinden überwaltigt wird. Drum ziege deune Huld und vernichte alle diese Feinde!“”(Benfey[1859],p.53,ll.27-31)

“Puis, lorsque le tisserand vint la nuit, la princesse lui dit humblement : Vénérable, il n’est pas convenable que mon père, quand tu es son gendre, soit vaincu par ses ennemis. Montre donc ta grâce et fais périr tous ces ennemis.”(Lancereau[1871], p.61, ll.24-27)

tatas tayā sa kauliko rātrau savinayam abhihitaḥ―‘bhagavan, tvayi jāmātari sthite mama tāto yac chatrubhiḥ paribhūyate tan na yuktam / tat prasādaṃ kṛtvā sarvāṃs tāñ śatrūn vyāpādaya /’(Parab[1902], p.42, ll.22-25)≒(Kale[1912//1986], p.41, ll.10-13)

そう、ゴンダ先生は、『パンチャタントラ』1,5の「織工と王女」の挿話のこの一節をアレンジして練習題Ⅵの第8文を仕立てたのである。わたしは、ゴンダによって練習題に仕立てられた、王女の台詞を構成するこの「条件説と主節からなる一つの複文」は、入り組んだ原話を無視しての不合理な失敗作ではないかと考えている。いわば「ゴンダの不覚」ではないかと想像するのである。「身分違いの若い男と若い女の所詮適わぬ悲恋物語」に堕してしまった。『パンチャタントラ』1,5の挿話との違いは、練習題では、「王女の父王が実際に征服された(死んだ?)」ことになるという点である。『パンチャタントラ』では征服もされないし死ぬこともない。むしろすべてにハッピーエンドが待っているのである。にもかかわらず、その条件節となる処格絶対節を用いての、“tvayi jāmātari sthite”は、そのまま使われているのである。「婿 jāmātṛ」(愛人とか恋人ではない)というのは嫁である「王女」にとっての呼称ではない。父王にとっての呼称である。つまり織工と王女は実質的に結婚している(=ガンダルヴァ婚)のである。通常の見方からするならば、たかだか一介の「織工」が自分の娘の婿になったからといって、どの父王がその息子の活躍に期待することがあるだろうか。それが、悲劇的な結末(=父王の敗戦死)を告げる主節の条件節に使われているのである。この条件節をどう解釈すればよいのか。文脈の助けの一切ない練習題の一複文である。せいぜいが、わたしが授業中に学生に対して示した程度の物語でお茶を濁さざるを得ないということである。どうせなら、あんな「切り取り・改変」を行わずに、“bhagavan, tvayi jāmātari sthite mama tāto yac chatrubhiḥ paribhūyate tan na yuktam.”を、そのまま使えばよかったのではないか。「世尊よ、あなたが[わたしの父=王の]婿であるのだから、わたしの父[王]が敵たちによって征服されるのは適当ではありません***。」(拙訳)「世尊 bhagavat」、織工相手に用いられたこの呼称ひとつで、練習題を攻略しようとする必死の初学者には、わからないなりに、この織工が只者ではないことが理解されるのではないか。そしてその典拠に通じている教師が、とくとくと講釈を垂れればよいのではないか。「この織工は単なる織工ではない、実は、ヴィシュヌ神の化身と考えられているのだよ」と。だから父王が敵と戦って征服されることなどあろう筈がない、どうぞ戦わざるを得ない父王を手助けしてもらえないだろうか」と続くのである。ゴンダは『パンチャタントラ』1,5の或る意味では壮大なドラマを、お馬鹿な若い王女が、父王が戦場にあるというのに、織工ふぜいと夜な夜な乳繰り合っていた結果、父王が敗れて死んでしまった、という話に改変してしまったということである。

なお、ゴンダが使った『パンチャタントラ』は、どの版(刊本)かということであるが、詳細な議論はここでは省くが、わたしは、田中・上村[1980]の底本と同一のはずのKielhorn[1869](& Bühler[1868])と考えている。ゴンダ本の「練習題」の後には、ご存じの通り、「選文」が収録されているが、そのⅠとⅡが『ヒトーパデーシャ』の2,5と3,3、それに続くⅢとⅣとⅤに『パンチャタントラ』5,9と1,2と1,13が収録されている。『ヒトーパデーシャ』の方の出典探しは難儀したが、金沢[2020a]でなんとかそれを解明した。一方、同じ「選文」収録の『パンチャタントラ』の三つの挿話の方は、上記Kielhorn&Bühler本のものにすんなり決まりと言える。したがって、練習題Ⅵの第8文もそうと言えるかと思うのであるが、注意深い読者ならお気づきのように、練習題Ⅵの8には、主語の「織工 kaulika」の形容句として「やって来た samāyāta」が使われている。これは上に見た「タントラーキヤーイカー系」『パンチャタントラ』の小本のKosegarten[1848]、Kielhorn[1869/1896]、Parab[1902]、Kale[1912/1986]の4つの刊本では、Kosegarten[1848]の特徴と言うべきものである。だがゴンダ先生が、各種『パンチャタントラ』の刊本に通じておられることは当然のことで、記念すべき独語訳であるBenfey[1859]や仏語訳であるLancereau[1871]の底本となったKosegarten[1848]を見ていないわけはないのである。ゴンダ先生が、状況を説明する形容句として「夜這いしてやって来た」を如実に表すsamāyātaに注目したのは宜なるかな。また、どの原文にも用いられている王女の語る口調を修飾する副詞 savinayamは練習題を捻り出す際には不要として採用されなかった。確かに、あまりにも微妙な副詞である。これをどう解するかは初学者ならずとも大いに頭を悩ますところではないだろうか。『パンチャタントラ』中、興味深いことこの上ない1,5であるが、その仔細については、ここではこれまでとして触れない。ただその挿話に対するわたしの思いを以下の結びの一節に託して、本論攷を閉じることとしたい。

「恋愛とは、カーマ神[の一部]が、その者の身体内に入り込んで、通常ならばその者にはない特別な力を付与して演じさせる神の遊戯」と規定することが出来るのではないか。

織工はヴィシュヌ神の化身を装って、王女を妻とする幸運を享受したが、真実が露見して悲惨な最期を遂げるはずの局面で、ヴィシュヌ神によって憑依されることによって、その危地にあって、人間離れした大活躍を為した結果、人生において最終的な至福を獲得したという話である。ヴィシュヌ神の方は、ヴィシュヌ神を騙る織工の存在によって、自身の面目を保持したばかりではなく、それをいっそう高めることに成功したのである。ヴィシュヌ教研究を得意としたゴンダにとっては、『パンチャタントラ』1,5は、興味尽きない素材を提供する貴重な用例だったに違いない。その要点とは、以下の部分か。

śrībhagavān āha / adya kauliko maraṇe kṛtaniścayo vihitaniyamo yuddhārthe vinirgataḥ / sa nūnaṃ pradhānakṣatriyaśarāhato nidhanam eṣyati / tasmin hate sarvo jano vadiṣyati yat prabhūtakṣatriyair militvā vāsudevo garuḍaś ca nipātitaḥ / tataḥ paraṃ loka āvayoḥ pūjāṃ na kariṣyati / tatas tvaṃ drutataraṃ tatra dārumayagaruḍe saṃkramaṇaṃ kuru / aham api kaulikaśarīre praveśaṃ kariṣyāmi yena sa śatrūn vyāpādayati / tataś ca śatruvadhād āvayor māhātmyavṛddhiḥ syāt /(Kielhorn[1896], p.41, ll.4-11)

「尊い神が言った。

「織物師は今日死を決し、宣誓をして戦うために出発した。彼は必ずや最勝の武士たちの矢に打たれて死ぬであろう。彼が死んだなら、すべての人間は、『最勝の武士と戦ってヴァスデーヴァとガルダは死んだ』と言うであろう、然る時は、世界はわれらに対し尊敬をしなくなるであろう。さればお前は急いで木で造ったガルダ鳥にのりうつりなさい。儂も織物師のからだにはいるから、それによって彼は敵を打ち破るであろう。そうすれば、敵を打破したことにより、われらの威徳は増大するであろう」・・・・・」(田中・上村[1980] 84頁)

ゴンダの『サンスクリット語初等文法』の練習題Ⅵの8を生み出すことになった、この『パンチャタントラ』1,5の挿話は、通常は「神の生れ変り/下生 avatāra」として説明される****「ヴィシュヌ神の化身」に対する、「ヴィシュヌ神による憑依(既成の生き物の身体へののり移り・侵入 praveśa/寄生)」に他ならないとの新解釈を可能とする恰好の用例と言えるのではないか。

【略号・参考文献】

Benfey, Theodor

[1859]: Pantschatantra: Fünf Bücher, indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen, Leipzig.

Bühler, G.

[1868a]: Panchatantra Ⅳ. & Ⅴ. <Bombay Sanskrit Series No. I.>, Bombay.

[1868b]: Panchatantra Ⅱ. & Ⅲ. <Bombay Sanskrit Series No.Ⅲ.>, Bombay.

[1888]: Third Book of Sanskrit (3rd Ed.), Bombay.

Caland, W.

[1917]: Sāvitrī und Nala:Zwei Episoden aus dem Mahābhārata, Utrecht.

Dandekar, R.N.

[1971]: The Mahābhārata:Text as Constituted in Its Critical Edition, Vol.I, Poona.

Kale, M.R.

[1912//1986]: Pañcatantra of Viṣṇuśarman, Delhi.

Kielhorn, F.

[1869]: Panchatantra I.<Bombay Sanskrit Series No. IV.>, Bombay.

[1896]: Panchatantra I.(6th Ed.), Bombay.

Kosegarten, J.G.L.

[1848]: Pantschatantrum sive quinque partitum de moribus exponens..., Bonnae ad Rhenum.

Lancereau, Édouard

[1871]: Pantchatantra ou Cinq Livres, Paris.

[1871//1965]: Pañcatantra, n.p.

Parab, Kāśīnāth Pāṇḍurang

[1902]: The Pañchatantraka of Vishṇuśarman with Explanatory English Notes, Bombay.

金沢篤

[1998]:「カーマの矢―インド愛神考序説―」『駒澤大学佛教學部研究紀要』第56號

[2020a]:「【SHV03】極微文献学入門P、ゴンダから『ヒトーパデーシャ』の方へ」(本Blog)

[2020b]:「aputra考、またはベートリンクの不覚?」『駒澤大学佛教學部論集』第51号

上村勝彦

[2002]:訳『原典訳 マハーバーラタ3』ちくま学芸文庫

北川秀則・菱田邦男

[1999]:訳『古代インドの叙事詩 ナラ王物語とサーヴィトリー姫物語』山喜房仏書林

田中於菟弥

[1978]:「成人のためのパンチャタントラ(1)(2)」『大法輪』45-6&8

[1991]:著『インド・色好みの構造』春秋社

田中於菟弥・上村勝彦

[1980]:訳『パンチャタントラ』<アジアの民話12>大日本絵画

松村武雄

[1925]:訳『世界童話体系 第十巻 印度篇』世界童話体系刊行會

鎧淳

[1974//1989]:訳『サンスクリット語初等文法』(J・ゴンダ著)春秋社

[1989]:訳『マハーバーラタ ナラ王物語』岩波文庫

【註記】

(*)鎧訳の底本Caland[1917]と北川・菱田訳の底本Bühler[1888]ではsuvihitaiḥとなっている。

(**)『パンチャタントラ』の和訳書として掛け替えのない田中・上村[1980]であるが、その「はしがき」に「この翻訳は最初の部分(第一・第二巻)は田中が、後半(第三~第五巻)は上村が担当した。」(1頁)とあるように、この挿話1,5は、田中於菟弥氏(1903~1989)の担当である。田中氏はこの田中・上村[1980]に先だって、自分の翻訳の一部を、田中[1978]として、『大法輪』誌45巻(1978)の6月号と8月号に掲載した。そして、田中氏の没後に刊行された田中[1991]には、その初出のものがそのまま再録されることになった。その中に今問題にしている「ヴィシュヌ神になりすました織物師(小本第一巻第五話)」(67-76頁)も含まれているのだが、田中[1978]と田中[1991]の問題の個所は、「さて夜になると、織物師に王女はつつましく言われた。/「尊いお方様、あなたが婿であるのに、妾の父が敵に征服されるのはよろしくありません。どうぞお力になってすべての敵を倒して下さい。」」(72頁)となっているのである。おわかりだろうか。田中・上村[1980]の「織物師は王女に言われた。」が、こちらでは「織物師に王女は言われた。」なのである。まるで笑い話のような誤解・誤記である。雑誌掲載時の訳者田中氏は、自身のいわば誤訳を、田中・上村[1980]で修正したのだが、没後の田中[1991]の中では、編者などが、原訳者の訳文を尊重して、そのまま収録してしまったということのようである。田中[1978]に出してしまったへんな尊敬語「言われた」を用いた能動文を、田中・上村[1980]で正規の受動文に修正して安堵した田中氏であったが、没後刊行の田中[1991]の中に、またへんな尊敬語「言われた」を用いたいまいましい能動文が復活してしまったということである。能動文をそのまま残すのであるならば、文体上は、「王女は言われた」ではなく、「王女は言った」とすべきだった。また、ここにあるsavinayamという副詞であるが、「つつましく」という訳語はいかがなものか。「織物師に王女は礼儀正しく言った。」、この場合の織物師は、王女などより圧倒的に偉いのである。田中氏がそれらの瑕疵に気づいて、田中・上村[1980]に収録する際に、「お力」の「お」を取るなどして、原文通りの受け身文に改変したのだったが、皮肉なものである*。

(***)『わしの娘がヴィシュニューさまのお嫁なのに、わしが大名たちから攻め立てられてよいものか。早くヴィシュニューさまにお話して、敵をみな殺しにしていただいておくれ。』(松村[1925] 383頁)サンスクリットの原文からの直訳ではなく、Benfeyの独語訳などに基づく翻案、重訳と言うしかないものだが、「第五話 神のにせ者」と題された挿話、『パンチャタントラ』1,5中の一節である。雰囲気はよく出ているのではないか。なおBenfeyはこの挿話1,5を“Der Weber als Wischnu”と名づけている。田中・上村[1980]では「第五話 ヴィシュヌ神になりすました織物師」。これはLancereauの“Le Tisserand qui se fit passer pour Vichnou”に倣ったものであろう。

(****)むろん釈迦の誕生も、兜率天/都卒天にあった神の下生/降誕、化身avatāraとして説明される。ヴィシュヌ神の十化身の一つに仏陀が数えられるに至ることも不思議でもなんでもない。人間業とは思えない数々の事蹟を残している例えばわれらが聖徳太子に関して「聖徳太子は確かに実在した」とか「聖徳太子はいなかった」とかの議論が日本史の世界では相変わらず喧しいが、これに対しても、聖徳太子と呼ばれ得る人物は確かに実在したが、その人物に折に触れて天上のとある神が憑依したとの解釈は行われないのだろうか。この『パンチャタントラ』1,5に具体化している「ヴィシュヌ神憑依説」の圧倒的な利点は、従来の化身説が持つ「ヴィシュヌ神が化身している間はヴィシュヌ神が不在になり、長期に亘ってヴィシュヌ神自身の活躍が不可能となるという不都合から自由ということだろうか。優れた人間なら、四六時中ヴィシュヌ神のお世話にならずとも充分にやっていけると自負しているはずだからである。

(*) 実にしばらくぶりに大学に行く機会があった。幸い時間もあったので図書館で初出の『大法輪』45-6&8(1978年6月号&8月号)を見てみた。わたし自身が、これまでなぜか田中・上村[1980]→田中[1978]→田中[1991]と思い込んで、註記(**)を書いていたことに気づいて愕然とした次第。田中[1978]→田中・上村[1980]→田中[1991]の前提で、(**)を急遽書き直すことになった。赤面の至りである。したがって(**)は、本日、2021/1/22の修正版であること、併せて【略号・参考文献】欄に田中[1978]を追加したことをご理解いただきたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます