【SHV05】StayHomeという旅:

極微文献学入門S、ゴンダからシュテンツラーの方へ

金沢 篤

サンスクリット語の初学者のための文法書には、練習題と選文は欠かせない。わたしは、何十年もそうした初学者を相手に授業を担当してきたが、自分でその手の文法書を書いてみようと考えたことはないのである。既に世の中には、ごまんとその手の文法書が存在している。また、次から次へと新たな文法書も刊行されている。従来の文法書に不満を覚え、その不備を改善しようとする奇特な方々が、その任に当たっているのだろうと思う。日本語で書かれたサンスクリット語の文法書も既に相当数に上る。仕事柄、新しいものが出ると、どうしても手にとってみたくなるが、授業で教科書として使うのは、相変わらずのゴンダの文法書、鎧[1974//1989]とランマンのサンスクリット読本、Lanman[1884//1963]だ。この2月にインド在住も長い、当然ながらサンスクリット語もぺらぺらの石井裕さんの画期的な文法書がめでたく刊行されると聞く。ずいぶん前からその刊行の話は耳にしていたが、内容をうかがって、真っ先に石井さんに注文をつけたのは、その練習題が石井さんが独自に作成した、現代の生活にもフィットした文になっていることに対してだ。出版社の意向を反映したものだろうが、石井さんのサンスクリット語観にもよるのだろう。「サンスクリット語は死語などではない」という明確な立場*1(これが「画期的な」という所以である)で文法書を新たに書き下ろした石井さんならではの練習題はむろん興味津々ではあるが、インドの古典研究を目指す初学者のための文法書であるならば、やはり練習題は、古典に取材したものであって欲しい、ということを率直に伝えたのである。今日サンスクリット語を学ぼうと思う学生は、サンスクリット語で会話をしたり、手紙を書いたり日記をつけようなどとは夢にも思わない。語学の勉強はいまいち苦手だけれど、仏教やインド哲学を勉強したり、『マハーバーラタ』や『ラーマーヤナ』やカーリダーサの戯曲を読んだり、理解するためには、サンスクリット語が出来なくてはの思いから、なくなく勉強しようと志す者が大半なのではないだろうか。そうした観点に立つならば、やはり練習題は、すぐにも応用のきく、古典に取材したものであって欲しい、ということである。

サンスクリット語の初学者にとって、ランマンのサンスクリット読本で「ナラ王物語」を自在に読めるようになる、これが取りあえずの目標である。そのための第一歩としての初学者用の文法書はやはりゴンダ本、ということになる。あるいはドイツ語を苦にしない者なら、古来定評のある初等文法書、シュテンツラーの文法書も選択肢としてはありか。現に、わが国ではゴンダの文法書の和訳本が刊行されるまでは、このシュテンツラーの文法書を踏まえた荻原雲来[1916]がよく用いられたと聞く。荻原先生は、それに先だってシュテンツラーの文法書の和訳本そのものも『梵語入門』、荻原[1908]として刊行していたはずである。明治元年にStenzler[1868]として初刊されたいわゆるこのシュテンツラー本だが、当初それには、練習題が用意されていなかったことは意外にもあまり知られていないのである。その後何度も版を重ねたが、そのシュテンツラー本に、選文に加えて練習題が備わるようになったのは、シュテンツラー没後の第6版、Stenzler[1892]からである。その改訂を行ったのは、あのピシェルRichard Pischelである。それがさらに整備改訂された第9版、Stenzler[1915]を任されたのが、やはり有名なゲルトナーKarl Friedrich Geldnerである。その後も盛んに版を重ね、ヴェッツラーAlbrecht Wezlerによる新訂の第18版、Stenzler[1995]に至り、最新のは確か多言語対応版の第19版だと思うが、それだけは残念ながら未見である。有名な中国のインド学者季羨林による季羨林[1996]は、第17版、Stenzler[1980]を底本とした中国語訳のシュテンツラー本である。Söhnen[1992/1995]も、季羨林[1996]同様、第17版を底本とした英訳版である。さほどに、シュテンツラー本も現代に至るまで、大いに使われた初等文法書ということになる。ちなみに、荻原[1908]の底本は、ピシェルによる練習題の付加された第6版、Stenzler[1892]であり、その和訳版を踏まえて荻原先生によって独自に編纂されたのが荻原[1916]であるが、その練習題は基本的には、Stenzler[1892]を踏襲したものである。そして、シュテンツラー本のStenzler[1995]に至るまでのその後の諸版やゴンダ本などを踏まえての、荻原[1916]の新訂版が、吹田[2015]である。シュテンツラー本とは言うものの、本論攷で、初等文法書のゴンダ本の練習題のルーツ探しをする際のシュテンツラー本とは、ピシェルによって創案された練習題を踏まえてゲルトナーによって加筆修正が為されたStenzler[1915] ということになる。そのゲルトナーの改訂(第9版)にあたっての前書きには、„Die Übungsbeispiele, deren Einführung ein Verdienst des unvergeßlichen Pischel ist, sind gesiebt und ergänz worden.“(p.III)とある。なお、わたしなどが長年お世話になっているゴンダ本は鎧[1974//1989]だが、それは未見の初刊本のGonda[1941]を底本としたものではなく、その「訳者序」にある通り、第3版のGonda[1948]を底本としたものである*2。

わたしは教師の立場で文法書をあれこれ手にしてああだこうだと言うのだが、必死の覚悟でサンスクリットの勉強を始める人にとっては、とにかく何でもいい、文法書などは一冊あれば充分だと実は気楽に考えているのである。これと決めたらそれを攻略する他はない。良い教師の下、良い文法書を使って勉強したら、きっとすぐにもサンスクリット語のマスターになれる、というものではない。勉強する側に、かなり継続的に時間の余裕がある時でないと、サンスクリットを身につけることは難しいのではないかと常々思っている。サンスクリット語をマスター出来るかどうかは、その者がどれだけ集中的に継続的に必死にサンスクリットに取り組めるかどうかにかかっているような気がする。文法事項などはどの文法書にも書いてあるはずだから、問題は、それを必死に理解し覚え込んで、それを実際のサンスクリット古典の読解に役立てることが出来るかどうかである。サンスクリットの習得の意義を認めて勉強を始めたはいいが、結局ものにならなかった人がけっこういるのではないか。年齢が行ってからサンスクリットの勉強を始めたはいいが、ものにならなかった、やはり若い時にやらなければ駄目か、といった泣き言もぼやきも時に耳にする。だが問題は年齢ではない、サンスクリットのマスターになるためには、どれだけ集中勉強が出来るかにかかっているのだと思う。とにかく、サンスクリットをマスターするには徹底的に机に向かわなければならない。どれだけ机に向かって勉強出来るかである。本の中にしか死語たるサンスクリットはないのである、と今はまあ呟いておこう。

前の【SHV04】では、ゴンダ本の練習題Vの1.“na nāryo vinerṣyayā.”と2.“striyo nisargād eva paṇḍitāḥ”にさりげなく触れただけで、それらの典拠にも訳にも言及しなかった。

「嫉妬 (īrṣyā)なしに(vinā)女(nārī)[たち]があることはない(na)。」

「女(strī)[たち]は、まさに(eva)本性上(nisargāt)、学識がある/聡い→賢い(paṇḍita)。」

インドの論理学研究を目指す者には、重要な不変化辞、vināとeva(とna)をうまく使った二つの文をうまく配置したゴンダ先生ならではの練習題と常々感心しているのであるが、ゴンダ先生は、さて、これをどこから発案したものだろうか。ある意味では、女性のネガティヴな側面をさりげなく捉えたV.1と女性のポジティヴな側面をさりげなく捉えたV.2を続けて配置したところに、ゴンダ先生のウィットを感じるのはひとりわたしばかりではないはずだ。

これまでのところ、ゴンダ本の練習題が、わたしなどの注文に応えるように、すべて古典に取材したもので、質量ともに充分に理想的であるように取り扱ってきたと思われるかもしれないが、詳しく見てみると、実のところ、どうやらそんなものでもないらしい。そこで今回は、ゴンダ先生による練習題に於ける二次資料からの流用(言葉は悪いが、パクリ?)という点に注目してみたい。つまり、ゴンダ本の練習題が(先生ご自身は、その本の中では何一つ説明していないが)、ゴンダ先生が直接にサンスクリット語の古典に取材して適宜アレンジするなどして捻り出した練習題ばかりではない、ということである。先行する類似の初等文法書の練習題から、そのまま自分の文法書の練習題に採用したもの、あるいは、それでも自身の独自性を打ち出すべく、それらを適宜アレンジして採用した場合などが少なからずあると言いたいのである。初等文法書の練習題に関しては、その典拠を明示することなしの、こうした「無断借用」の類いは、盗用などとは言われないようである。初等文法書の性格上、教科書の練習題を活用する当の初学者にとってはそうした編著者の「煩瑣な申し開き」は、逆に願い下げということなのだろうか。練習題は短文(単文)であることが通例であるから、どうしてもどこか似てしまう、ならば「その点はお互いさま、大目に見よう」、いわば持ちつ持たれつの業界内の便利な不文律のようなものがあると考えるべきなのだろう*3。

さて、今回も話題にしたゴンダ本のV.1、V.2といった二つの練習題のうちの後者、2の方だが、これは岩本裕氏の全和訳もある有名な『土の小車』にその典拠を求めることが出来る。ベートリンクの『インド箴言集』にも収録されている有名なものだ。しかも『土の小車』のサンスクリット原典は、シュテンツラーの校訂によるStenzler[1847]が歴史的にも名高い。

striyo hi nāma khalv etā nisargād eva paṇḍitāḥ /

puruṣāṇāṃ tu pāṇḍityaṃ śāśtreṇaivopadiśyate //(Stenzler[1847], p.64, ll.4-5)

striyo hi nāma khalv etā nisargād eva paṇḍitāḥ /

puruṣāṇāṃ tu pāṇḍityaṃ śāśtrair evopadiśyate //19//(Karmarkar[1937//1950/2002], p,118, ll.1-2)

“These women, to be sure, [are] indeed clever through [their]very nature; the cleverness of men, on the other hand, is imparted [to them] only by the [study of the] Śāstras.(19)” (Karmarkar[1937//1950/2002], p,118, ll.16-18)

「女は生来気転に長ず。

男の学は本から得らる。 (一九)」(岩本[1959] 215頁上)

テキストのゴチックにした部分は、ゴンダ本「練習題」のV.2の文となっているのである。岩本訳はシュローカであることを踏まえて、この部分、例の7・7調の韻文訳で、なかなか気の利いた訳文になっている。だが、正確な意訳を心掛けたカルマルカルの英訳とは較ぶべきもない。原文のstrī「女」がpaṇḍita「賢い」(形容詞)、puruṣa「男」のpāṇḍitya「賢さ」を、それぞれclever「賢い」とcleverness「賢さ」に対して、岩本訳のなんだかわけのわからぬ「気転に長ず」と「学」では台無しなのではないだろうか。辻[1974]は、「第23章 名詞造語法」の中、「II Taddhita接尾辞」「各説12.-ya」で、「広範囲に名詞・形容詞を生み, 中性の抽象名詞を作るときは一般に語頭のvṛddhi化を伴う,・・・・・pāṇḍitya- n. ‘学識’: paṇḍita-‘学者’・・・・・」(220頁)としているが、これもいかがなものか*4。ベートリンクは、シュテンツラーのテキストに対して、以下のようにドイツ語訳を附している。

“Unsere Weiber sind ja schon von Natur gelehrt, während der Männer Gelehrsamkeit erst aus Büchern erlernt wird.”(Böhtlingk[1870-1873],iii, p.533)

たとえば、荻原[1916]の新訂版を謳う近年の吹田[2015]では、練習題にかなりの見直しがなされているようである。その「はじめに」には、以下のような説明がある。

「今回の新訂では中・上級文法に含まれる細則にこだわらず、むしろ実際の原典研究に必要となる実用性を心がけて増補を行った。それらは本文の増補だけでなく、【補】や脚注として補われている。また、他の多くの初級文法が解説を省く「名詞造語法」の章を拡張し、さらに、副詞・前置詞・接続詞・否定詞・間投詞を簡単に説明する「不変化詞」の章を加えることにした。そして、より体系的に理解できるようにいくつかの項目の順序を整理し、演習問題もそれにあわせて配置し直した。」(iii頁)

下線部。ゴンダ本V.1とV.2の練習題に関して吹田氏の編集方針を跡づけるならば、こういうことになる。荻原[1908]は、第6版であるStenzler[1892]の和訳であり、練習題Übungsbeispieleに関しては基本的に同一である。荻原[1908]では本文末尾、「文抄」に先だってまとめて置かれた「演習例」がそれである。その荻原[1908]をさらに加筆修正して出来たものが荻原[1916]である。「演習例」は、「演習」に改められ、それぞれ、該当の文法の説明箇所の直後に移動されているが、練習題そのものは基本的にStenzler[1892]、荻原[1908]、荻原[1916]は同じと言える。吹田[2015]は、「荻原雲来『実習梵語学』新訂版」と副題に謳っているように、基本的にはほぼ100年前に刊行された荻原[1916]を踏まえた上で、文法的説明などを増補改訂し、「演習」の内容・順番にも若干の修正が加えられている。今問題にしようとしているのは、Stenzler[1892]の練習題IIに相当する16個の短文である。その最後の第16番目が、ゴンダ本の以下の練習題V.1なのである。

na hi nāryo vinerṣyayā.(Stenzler[1892]荻原[1908]荻原[1916]II.16)(吹田[2015]II.14)(ゴンダV.1)

一方、ゴンダ本のV.2の方は、Stenzler[1892]荻原[1908]荻原[1916]にはなく、例えば大幅に改訂された第9版のStenzler[1915]のIIIには、以下のように出現するのである。

na nāryo vinerṣyayā.(Stenzler[1915]III.10)(Stenzler[1892]荻原[1908]荻原[1916]II.16)(吹田[2015] II.14)(ゴンダV.1)

asaṃtoṣaḥ śriyo mūlam.(Stenzler[1915]III.11)(Stenzler[1892]荻原[1908]荻原[1916]II.12)(吹田[2015]II.10)

striyo nisargād eva paṇḍitāḥ.(Stenzler[1915]III.12)(吹田[2015]II.15)(ゴンダV.2)

いかが。これよりする限り、最新のものである吹田[2015]は荻原[1916]の新訂版ではあるが、当然ながらシュテンツラー本のそれ以後の諸版や、ゴンダ本を参考とした形で成立していることがわかるであろう。今問題にしているゴンダ本のV.1とV.2の並び方を吹田[2015]のII.14とII.15では、踏襲していると言い得るのではないだろうか。

ここで、例えば、『マハーバーラタ』他の有名インド古典の和訳者として知られる上村勝彦氏の没後刊行された上村・風間[2010]は、帯に「・・・最新・最高のサンスクリット語入門。」とあることからも、今問題にしているシュテンツラー本やゴンダ本と同様、サンスクリット語の初等文法書と見なすことが出来る。そして、今問題にしているその重要な要となるいわゆる「練習題」が、書物の各所に置かれた「例文」として多数収録されている点でも、興味深い。しかもシュテンツラー本やゴンダ本と共通のものや類似のものが少なからずあるという点でも誠に興味深いのである。語り出したら切りがないので、Stenzler[1915]、吹田[2015]、ゴンダ本に共通に現れると見たばかりのstriyo nisargād eva paṇḍitāḥ.と類似のものが「第4章 名詞(形容詞)の格変化(4)」の「例文」の一つとして、しっかりとした和訳文、解説付きであがっているので、それに注目したい。以下のようにある。

「(4) striyo hi nāma nisargād eva paṇḍitāḥ.

ストリヨー・ヒ・ナーマ・ニサルガード・エーヴァ・パンディターハ

「実に女性は天性よりして賢い」

striyoは, strīの女性・主格・複数形。有声音の前で, -aḥが-oとなる。hiは, 「というのは」の意味。あるいは, 強めをあらわす。nāmaも強め。nisargādは, nisarga「天性」(男性)の単数・奪格形。有声音の前で, -tは-dとなる。evaは「まさしく, ただ」の意味で, 強めの副詞。paṇḍitāḥは, paṇḍita「賢い」の意味の形容詞(女性・主格・複数形)。」(37頁)

いかが。シュテンツラー本やゴンダ本や吹田[2015]にはないゴチック部hi nāmaが上村・風間本の特異な点である。たぶん、初等文法書の練習題としては「不向き・不要」と判断された、『土の小車』の元文の部分の一部が、除去されることなく残されたということなのであろう。共通の「ネタ文」から、サンスクリット語初等文法書の著者が、思い思いの事情から、自らの「練習題」を案出するものだ、ということの見事な例証になっていると思われる。おまけに、この上村・風間[2010]の場合は、有難いことに、訳例と各語の解説までがついている。だが、evaという不変化辞の役割を重視したいわたしなどからすれば、上村・風間[2010]のこの訳例は、まったくサンスクリット語初学者向きではないのではないか。例文を構成する各語が丁寧に解説されているにもかかわらず、その結果としてある日本語による訳例がどうにも不可解なのである。上村・風間[2010]では、「強め」という日本語で、やっかいきわまりない不変化辞などの意味・機能が表現されているようである。そしてそうした一つならぬ「強め」の意味の累積が、訳例の冒頭に置かれた「実に」に集約されていると考えられるのである。この、「実に」というのは、果たして何なんだろうか? 初学者はとまどってしまうのではないか。hiもnāmaもevaも「強め」ということである。また、もしかしたらhiには「というのは」という意味も考えられるとある。「というのは」というのは何なんだろう? なにか、hiという不変化辞には、『漢訳対照 梵和大辞典』には、「なぜならば」とか「真に, 確かに, 実に」などの意味があがっている(1556頁)。hiにその「実に」という意味があるならば、訳例冒頭に置かれた「実に」というのは、その訳語なのだろうか? だからこそ、シュテンツラー本の著者もゴンダ本の著者も、やっかいなものであるhiもnāmaもkhaluもetāも省いて、ただevaだけを練習題に残したのであろう、とわたしは考える。だが、上村・風間[2010]は、khaluとetāは省いたものの、hiやnāmaやevaは、しっかりと残したのである。evaはよくavadhāraṇa-arthaを持つと説明されるが、このavadhāraṇa-arthaはよく「強調の意味」として処理される。だが、インドの伝統的な論理学書などにおけるevaの使用法がこれまでにも何度も何度も論議されてきた。これは「強調」というよりは、むしろ「限定」の意味である。そして、この不変化辞の使用に当たっては、文中に於ける、その位置こそが大事であると言われてきたのではなかったか。したがって、それを含むサンスクリット文の解釈、訳例では、その限定が、どの語に対して機能しているかが明白となるような訳例こそが求められていたと思うのである。おそらく、上村・風間[2010]は、肝腎の主著者である上村氏が完成を前に逝去されたものである(本人の最終的なgoサインのないままに刊行された著者不本意の?記念出版)ことを差し引いて考えるべきものであろう。だが、この訳例は、著者が仮に一流のサンスクリット梵語マスターであるとしても、梵文の翻訳は簡単ではないことを如実に伝えるものではないか。サンスクリット文法を一通り勉強した者が、梵文解読に当たって難儀するのは、文法規則の未習得・未習熟によるよりは、むしろサンスクリット古典を構成することになるサンスクリット語の単語の意味を確定し難いことによるところが大きいのではないか。わたしが、文法書などはなんでもいいと言いたくなるのは、そのように日頃実感することが多々あるせいだ。初等文法の教師が心掛けるべきは、文法規則を正確にわかりやすく説明すること以上に、豊富な適切な練習題に対して的確な訳例を示してみせることなのではないか。

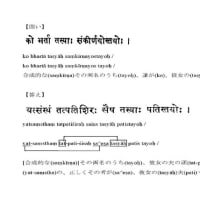

【Stenzler[1915]とGonda[1948]の練習題の比較】

yathā vṛkṣas tathā phalam.(S,I.1)

yathā vṛkṣas tathā phalam.(G,I.5)

na gardhabho gāyati śikṣito ’pi.(S,II.4)

gardabho na gāyati.(G,XII.1)

upadeśo mūrkhāṇāṃ prakopāya na śāntaye.(S,III.2)

upadeśo mūrkhāṇām asakṛt prakopāya.(G,I.5)

śatrau sāntvaṃ pratīkāraḥ.(S,III.3)

śatrau sāntvaṃ pratīkāraḥ.(G,III.2)

vṛthā vṛṣṭiḥ samudrasya tṛptasya bhojanaṃ vṛthā.(S,III.4)

vṛthā vṛṣṭiḥ samudrasya.(G,IV.5)

saṃpatteś ca vipatteś ca daivam eva kāraṇam.(S,III.5)

saṃpatteś ca vipatteś ca daivam eva kāraṇam.(G,VI.5)

vahnir eva vahner bheṣajam.*5(S,III.6)

agnir evāgner bheṣajam.(G,III.5)

śatror api guṇā grāhyā doṣā vācyā guror api.( S,III.7)

śatror api guṇān vaded doṣāṃś ca guror api.(G,VI.6)

dharmeṇa hīnāḥ paśubhiḥ samānāḥ.(S,III.8)

dharmeṇa hīnāḥ paśubhiḥ samānāḥ.(G,III.3)*6

na nāryo vinerṣyayā.(S,III.10)

na nāryo vinerṣyayā.(G,V.1)

striyo nisargād eva paṇḍitāḥ.(S,III.12)

striyo nisargād eva paṇḍitāḥ.(G,V.2)

bhartā nāma paraṃ nāryā bhūṣaṇam.(S,IV.2)

bhartā paraṃ nāryā bhūṣaṇam.(G,VI.1)

amṛtaṃ durlabhaṃ nṝṇāṃ devānām udakaṃ tathā,

pitṝṇāṃ durlabhaḥ putras takraṃ śakrasya durlabham.(S,IV.6)

amṛtaṃ durlabhaṃ nṝṇām.(G,VI.4)

yathā cittaṃ tathā vāco yathā vācas tathā kriyāḥ.(S,V.3)

yathā cittaṃ tathā vācaḥ.(G,VII.8)

tṛṇaṃ brahmavidaḥ svargas tṛṇaṃ śūrasya jīvitam.(S,V.4)

svargo brahmavidbhyas tṛṇam.(G,VII.9)

na jalaukasām aṅge jalaukā lagati.(S,V.11)

na jalaukasām aṅge jalaukā lagati.(G,VII.5)

tyāgo guṇo vittavatāṃ vittaṃ tyāgavatāṃ guṇāḥ.(S,VI.2)

tyāgo guṇo vittavatām.(G,VIII.5)

いかが。この比較より見る限り、これらの練習題に関しては、ゴンダは、ゴンダ本の練習題を案出するにあたって、直接に古典に取材したというよりは、シュテンツラーの練習題に取材して、それをそのまま採用したり、それを適宜アレンジした上で採用しているとも言い得るようである。

本論攷は、サンスクリット語の初等文法書の練習題相互の間には、貸し借りが普通にあることの一具体例を示したまでである。ゴンダ本の練習題は、先行するシュテンツラー本の諸版の練習題を典拠とすると考えられるものが少なからずあることは、以上の比較からも明らかになった。ゴンダがシュテンツラー本の練習題をそっくりそのまま採用しているものが少なからずあるばかりでなく、それを適宜アレンジしている(無理やり改変している)と思しきものも少なからずある。最最新の?石井裕氏の画期的なサンスクリット語初等文法書の練習題についてわたしの出したような要望、すなわち「出来たら練習題はゴンダ本などのように、古典作品に取材したものでお願いしたい」も、今回のわたしのこうした作業の結果、なんだかひどく頼りないものに思えてきたような気がする。「サンスクリット語は決して死語ではない*7」という石井氏の主張もある意味ではもっともなものと言い得るし、言語はとことん生ものであるという意見などには返す言葉はないが、それは単語の意味は変わり得るという意味である。だからと言って、サンスクリット文を自分の好きなように捻り出して、単語に自分の好きなように意味を付与しても差し支えないということではない。サンスクリット文を解釈するに当たって、「このサンスクリット文は、現代人の石井裕氏が作った文である、したがって、この文は、こういう意味である」という視点を疎かにしていいものではないという点である。石井[2021]は、確かに優れたサンスクリット語の初等文法書ではあるが、わたしにはどうしても、それはClassical SanskritというよりはむしろContemporary Sanskritの初等文法書であるという印象をぬぐい去ることが出来ないのである*8。

本論攷は、石井本が刊行される遙か前に着手されたものだが、こうして強引に終わりの部分を書きつつある、新年度も始まってもう随分と経つ現在は、当然ながら既にめでたく刊行されていて、わたしの手許にもしっかりとある。またしばらく前には、その売れ行きが好調のようで早くも増刷が決定したとの石井さんからのメールも届いている。わたしなどがその現代的な練習題はサンスクリット語初等文法書としてはいかがなものかと当初危惧していた点も売れ行き良好ということで、なんら瑕疵とはなっていないようである。とにかく素晴らしいサンスクリット語文法書の新たな誕生を心から祝福したい*9。未だ手にしていない方々も是非とも手にとっていただきたいものだ。石井氏は、おそらく註記に引いた上村先生の記述にもあるような、非インド人でありながら、インドのパンディットなどとも高度な専門的な問題に関してサンスクリット語で自由にわたりあえる希有な日本人のお一人、インドの古典作品も次から次へと軽々と読みこなせる数少ない日本人のお一人である*10。辞典や文法書と首っ引きで、いつも先人諸賢の既訳のお世話になりながら、いつまでもとぼとぼひとり暗い夜道を歩いているようなわが身がいやはやなんとも哀れに思えてならない昨今である。若者よ急げ、それは前途が長いからだ。(了)

【略号・参考文献】

Böhtlingk, Otto

[1870-73]: Indische Sprüche. Sanskrit und Deutsch(2nd Ed.), 3 vols, St.Petersburg.

Deshpande, Madhav M.

[1997]: Saṃskṛtasubodhinī: A Sanskrit Primer, Ann Arbor.

Filliozat, Vasundhara

[1998]:Élémentes de Grammaire Sanskrite, Gīrvāṇa-bhāṣā(La Langue des Dieux), Palaiseau.

Gonda, J. (1905~1991)

[1941]: Kurze Elementar-Grammatik der Sanskrit-Sprache. Mit Übungsbeispielen, Lesestücken

und einem Glossar, Leiden.

[1943]: Kurze Elementar-Grammatik der Sanskrit-Sprache. Mit Übungsbeispielen, Lesestücken

und einem Glossar.(2nd Ed.), Leiden.

[1948]: Kurze Elementar-Grammatik der Sanskrit-Sprache. Mit Übungsbeispielen, Lesestücken

und einem Glossar.(3rd Ed.), Leiden.

Kale, M. R.

[1924//1962/1982]: The Mrichchhakatika of Sudrraka, Delhi,etc.

Karmarkar, R. D.

[1937//1950/2002]: Mṛcchakaṭika of Śūdraka, Delhi.

Lanman, Charles Rockwell

[1884//1963]: A Sanskrit Reader, Text and Vocabulary and Notes, Cambridge, Massachusetts.

Nakamura Hajime

[1973]: A Companion to Contemporary Sanskrit, Delhi.

Schmidt, Richard

[1888]: Der Textus ornatior der Śukasaptati, Kritisch Herausgegeben, München.

[1889]: Die Śukasaptati (textus ornatior), Aus dem Sanskrit uebersetzt, Stuttgart.

[1896]: Der Textus ornatior der Çukasaptati, Ein Beitrag zur Märchenkunde, Stuttgart.

Söhnen, Renate

[1992/1995]: A. F. Stenzler: Primer of the Sanskrit Language[17th Ed.],Translated into English

with Some Revision, London.

Stenzler, Adolf Friedrich(1807~1887)

[1847]: Mṛcchakaṭikā....., Bonn.

[1868]: Elementarbuch der Sanskrit-Sprache.Grammatik,Texte,Wörterbuch, Breslau.

[1892]: Elementarbuch der Sanskrit-Sprache.Grammatik,Texte,Wörterbuch.(6th Ed.), Breslau.

・・・Richard Pischel(1849~1908)

[1915]: Elementarbuch der Sanskrit-Sprache(Grammatik―Texte―Wörterbuch)(9th Ed.), Giessen.

・・・Karl F. Geldner(1852~1929)

[1995]: Elementarbuch der Sanskrit-Sprache.Grammatik,Texte,Wörterbuch.(18th Ed.), Berlin & New

York. ・・・Albrecht Wezler(1938~)

石井裕

[2021]:著『ニューエクスプレスプラス サンスクリット語(CD付)』白水社

泉芳璟

[1944]:著『入門サンスクリット』三笠書房

岩本裕

[1959]:訳「土の小車」『インド集』<世界文學体系4>筑摩書房

荻原雲来(1869~1937)

[1908]:訳補『梵語入門 文法・文抄・字書』(ステンツラー著)丙午出版社

[1916]:著『實習梵語學 文法・書法・文抄・字書』丙午出版社

上村勝彦・風間喜代三

[2010]:著『サンスクリット語・その形と心』三省堂

季羨林(1911~2009)

[1996]:訳『梵文基礎読本』(A.F.斯坦茨勒 著:17th Ed.)北京

田中於菟弥

[1963]:訳『鸚鵡七十話』東洋文庫

田中敏雄・町田和彦

[1986]:著『エクスプレス ヒンディー語』白水社

辻直四郎

[1974]:著『サンスクリット文法』岩波全書

林隆夫

[1949]:著『インドの数学 ゼロの発明』中公新書

平岡昇修

[2016]:著・監修『耳から覚えるサンスクリット』山喜房仏書林

鎧淳

[1974//1989]:訳『J・ゴンダ:サンスクリット語初等文法』春秋社

【註記】

(*1)上村・風間[2010]の上村勝彦と署名のある「まえがき」を改めて読んでみたら、上村さんが「南インドのマドラス(チェンナイ)に留学した。」(ii頁)折のことに触れて、

「ところが, ラガヴァン博士の周囲のパンディットとよばれる碩学たちは, 英語を用いずに, 流暢なサンスクリットで議論をたたかわせていた。話には聞いていたが, サンスクリットは死語ではないことを実感した。欧米の優れた学者たちも, 程度の差こそあれ, サンスクリットで会話できる。インド滞在中, 米国の学者が, 見事にサンスクリットを操ってパンディットたちをやりこめているのを目撃し, 肝をつぶしたことがあった。」(ii頁)

とあったので、やはりそういうものかと改めて感心した。石井裕さんも先頃帰国するまではチェンナイに在住していたと聞く。

(*2)Gonda[1941]は未見だが、第2版のGonda[1943]には、練習題も選文も、第3版のGonda[1948]やそれを底本とする鎧[1974//1989]と基本的にほとんど変わることなく備わっている。前者を若干増広したのが後者と言える。第4版以降でどのように改訂されているのかについては未見のため、わからない。

(*3)英語で書かれたものではあるが、充実したサンスクリット語初等文法書であるDeshpande[1997]には、一枚の挟み込みの正誤表が付いている。その上部には、珍しいことに、著者による使用した「練習題」などのサンスクリット文についての説明文が掲げられている。

“Note on the sources of Sanskrit materials in the book:

The bulk of stories and exercises in this book are composed by the author, Madhav M. Deshpande. A few are direct quotations from classical works, and others are altered versions of classical passages modified to fit the level of grammar known to the student at a given point. The author has not consciously and deliberately excerpted examples from other Sanskrit textbooks. However, there will necessarily be a certain amount of shared examples. The author learned Sanskrit, since the age of ten, using a wide variety of teaching materials (in Marathi, Sanskrit, and English), which has an enormous overlap in cited examples. As a result, it is not possible to attribute a given example to a specific published source. The author wishes to acknowledge his general indebtedness to all the teaching materials he has used over the years to acquire the knowledge of Sanskrit.”

(*4)『土の小車』の一シュローカの前半をV.2に仕立てた鎧[1974//1989]ではあるが、その語彙には、paṇḍita「学識ある、聡い」(166頁)、pāṇḍitya「学識、賢慮」(165頁)とある。あれ、ゴンダ本にはpāṇḍityaという語は出て来ただろうかと思って調べてみたところ、鎧[1974//1989]の底本となる第3版のGonda[1948]で増広された練習題の一番最後のXX.26中に、atipāṇḍityaが現れる。したがって、第2版のGonda[1943]のGlossarには、そのpāṇḍityaは立項されていないのである。

(*5)上村・風間[2010]にも、同じ文が「第3章 名詞(形容詞)の格変化(3)」の例文(2)として採用されている(22頁)。

(*6)jñānaṃ narāṇām adhiko viśeṣo / jñānena hīnaḥ paśubhiḥ samānaḥ.(Schmidt[1888], p.348)

「智慧こそは人間が第一の特徴にして、智慧なくしては獣と選ぶところなし。」(田中

[1963]146頁)田中氏は、jñānaを「知識」ではなく、『法華経』(岩波文庫)の訳者、岩本裕氏同様、「智慧」と訳しておられる点が注目される。

(*7)サンスクリット語の勉強を始めたころ、Nakamura[1973]を手にして、中村先生はやはり凄い先生だと思ったものである。が、恥ずかしながら、一度も通読することなく過ごしてきたのである。その青い薄っぺらな冊子の冒頭のPrefaceは、次のような一節で始まっている。“Sanskrit is not a dead language, but a living language, and since the independence of India it has gained its ground in the country. There is a strong movement to make Sanskrit the national language of India and Sanskrit education compulsory, although it has not yet been approved by others.”(p.iii) 現在日常的に用いられるいわば現代用語のサンスクリット語対応語の立派な「語彙集」を用意し、現代のインドのパンディットなどのサンスクリット文からなる、立派な「現代サンスクリット選文集」までもが完備されている至れり尽くせりの素晴らしい書物である。中村先生によるいわば貴重なサンスクリット文法書であるが、中村先生は、見事に、明確に、それをContemporary Sanskritと規定しているのである。これは「現代サンスクリット語」と表現すべきものであろうが、当然ながら、それが「古典サンスクリット語」とは明確に区別すべきものであるとの意識に基づいたものであるだろう点が、今の場合、重要なのではないだろうか。

(*8)サンスクリット語の文法規則に、古い、新しいがあるわけではない。問題は、そこで用いられる言葉/単語の古い、新しいを問題にせざるを得ないということである。「言葉は生もの」であるという観点よりするならば、それは「言葉の宿命」として否応もなく受け入れざるを得ないのだろうが、古典語なら古典語のままにしておけばいいものを、そこに不必要に新しい言葉(の意味)を導入することによって、古い言葉の意味が蔑ろにされ、不必要に風化してしまうことをわたしなどは畏れているのである。古い言葉の意味に通じていたいわゆるパンディットたち自身によって、古い言葉の意味が厳格に守られ、正しく伝承されていくべきところを、新しい文化文明に晒されたそのパンディットたち自身によって逆に古い言葉の意味が蔑ろにされ、ねじ曲げられていくという現実?を、わたしなどは深く畏れているのである。

(*9)石井本で一つだけ気になる点を指摘しておきたい。刊行後、初めて手にした時に、ふと目にとまったもので、たまたまやはりサンスクリット語をネイティヴとするような尊敬するK大のKさんへのメールのついでに簡単に伝えただけで、むろん石井さんにはまだ話していない。0記号(数字としての0)と現代の演算などで用いられる0(数?)を、無暗に混同してサンスクリット語の文法書の中に「基数詞」として登場させたのは、いかがなものか。石井本は、「基数詞(0~99)」(078頁)と明記し、その0をśūnya、1をeka・・・と扱って憚らない点でも画期的である。0がものを数え上げる時に用いる数ならば、その序数は何か? また0個の数と結びつけられたそのモノは、単数なのか、両数なのか、それとも複数なのか。石井本の発行元の白水社の、語学の初等文法書のニューエクスプレスに先立つエクスプレス・シリーズの一冊、田中・町田[1986]がたまたま手許にあったので、見てみた。数詞は94-95頁、そして付録の132-133頁の二箇所で説明されているが、数字0の扱いは、慎重そのものである。Filliozat[1998]は、“Principaux mots représentant les chiffres:”(pp.203-210)と、数字についてしっかり説明しているものの、0そのものを基数や序数の対象として論ずることはない。またDeshpande[1997]には、“Formation of Larger Numbers”(pp.290-291)の中で、大きな数を書きあらわす種々の方法を説明して、例えば、「1990」という数を表記する場合には、数字を並べて(the sequence of digits)、“śūnya-nava-nava-eka“0,9,9,1””(p.290) や“kha-graha-graha-eka”(p.291)と書いたりするとあったりして、誠に興味深いが、むろん、0を基数扱いすることはないのである。だが、この0の問題は、きわめて難しい問題を孕んでいるので、軽軽には論じられない。格調高い林[1993]の第一章を心して読みたいものである。

(*10)石井裕さんの文法書、石井[2021]の著者としての意気込みと抱負は、著書冒頭部に置かれた「はじめに」(003頁)の中に明確に読み取ることが出来る。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます