占星術では、ようやく土星が天秤座から抜けたようで、急激にテンション上がってまいりました。

やー2年間長かったね。まったくもう、土星と共にウチに来たのが、大塚美容の連載の話で

本当に土星の支配下よ。精神修業になったわ。

得た答は1つ。「人生、たとえカスだと言われようが楽しんだが勝ち!」

もともとエピキュリアンの天秤座だもんよ。お誕生月ですよね。

さー本領発揮しようぜぇ!

ブラシの問題。

しかし、ここで「やはりダメだ」と負けてしまっては、システムやソフトに投資した意味がありません。

ガンガレ、デジタル。

というわけで、

ブラシを自作してみる事にします。

かなり、細かい調整も可能になっていますので、「筆作り」に凝り出したら、

それはそれで一生の道ができてしまいそうです。

カスタムブラシ道という、奥の細道。

でもここでは、大目的であるのは、ブラシを完璧に作る事ではなくて、

「そこそこのブラシでも、アナログ水彩表現ができたら良し」なんで、忘れずに。

とりあえず、初心者の私でも細道に入らずすむように、

最初から用意されている素材で作ってみました。手順は以下です。

別窓用サムネ↓

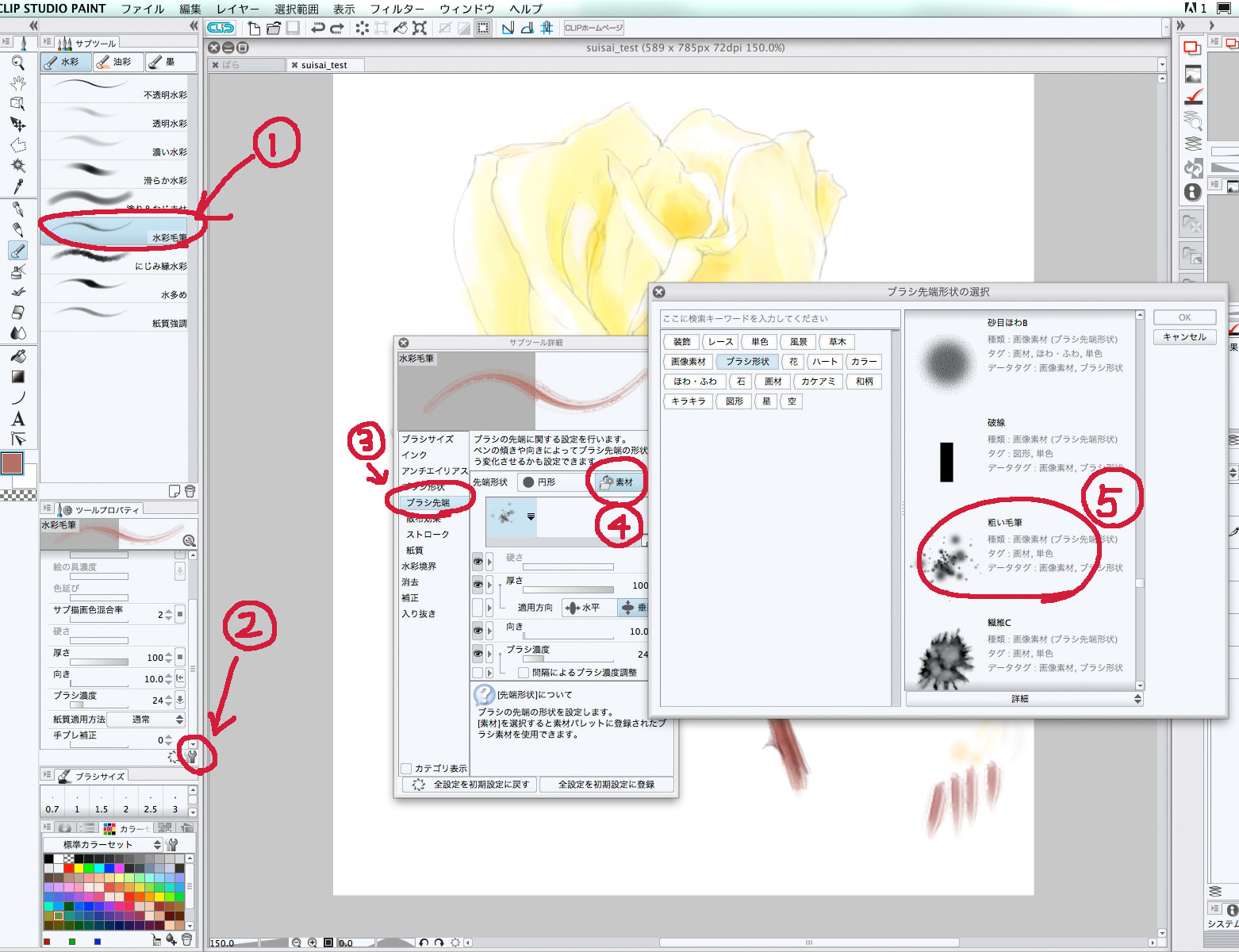

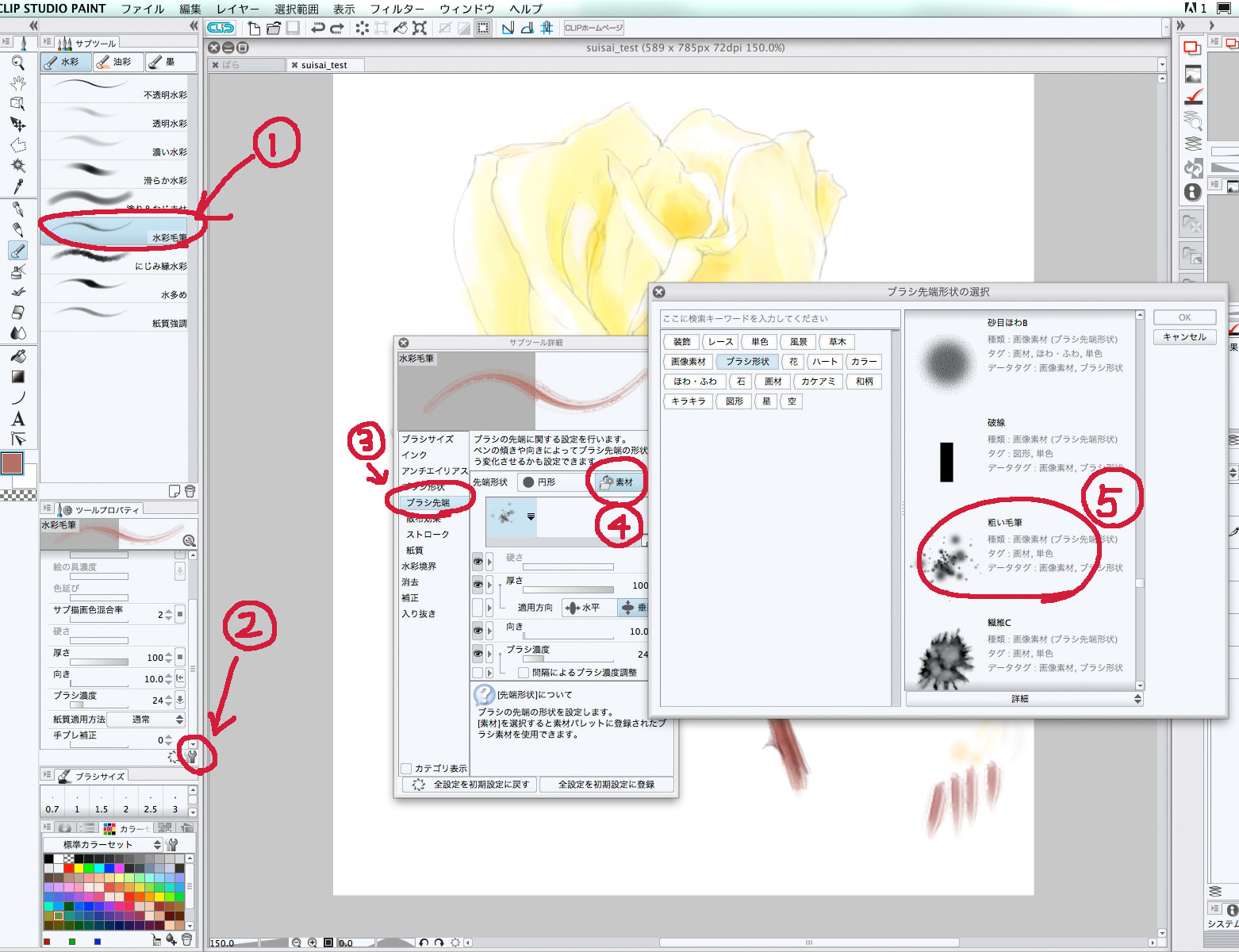

1. 筆のツールボックスにある「水彩毛筆」を選択します。

2. 「ツールプロパティ」の右下にある、詳細設定アイコンをクリック

3.「サブツール詳細」のウィンドウが開きますので

4.「先端形状」の方を選択して、「ブラシ先端形状」を選びます。

5.「ブラシ形状」から、「粗い毛筆」を選択。OKをクリックしておわり。

まあ、あとはこれで微調整をしつつやるしか…

右下に試しております。まあこんなもんか、今はというかんじ。

陰影もちょっと塗り重ねてみました。

CGでは、重ねぬリで立体を出す時、

「同じ色をスポイドで取って濃く」とか…レイヤー乗算で同じ色を重ねたりしますが

私はアナログ水彩では、「紫色」の薄いものを影として使うのが好きです。

影を出す方法には3通りあります。

1つは同一色の濃淡。

1つは色相を変えて、黄>赤>青 ←黄色が淡い方 補色を混ぜたり重ねたりとか

カンでやるんでなかなか表現しにくいです。すみません。

もう一つ、グレーや黒を乗せる、混ぜるというのがありますけど

これ、汚くなりがちなんですよね…

19世紀の画家さんはどうも、黒でなくて紫を使っていたようなので

真似してたり。

まあこのへんは好き勝手に感覚的に選んでいいと思います。

それから、「全体色」「色の分散」

今回、赤茶色で茎を塗ってますが

これのごくごくごく、薄い色を、花の部分にもちょっとだけ乗せるんです。

いや、別にそんな…光の当たる部分に乗せんでもいいので…

赤茶の薄い色=オレンジ色と思って下さい。

こうすると、全体的な統一感が生まれ、いーかんじ味が出る

と、思います。

今回はここまでね。

やー2年間長かったね。まったくもう、土星と共にウチに来たのが、大塚美容の連載の話で

本当に土星の支配下よ。精神修業になったわ。

得た答は1つ。「人生、たとえカスだと言われようが楽しんだが勝ち!」

もともとエピキュリアンの天秤座だもんよ。お誕生月ですよね。

さー本領発揮しようぜぇ!

ブラシの問題。

しかし、ここで「やはりダメだ」と負けてしまっては、システムやソフトに投資した意味がありません。

ガンガレ、デジタル。

というわけで、

ブラシを自作してみる事にします。

かなり、細かい調整も可能になっていますので、「筆作り」に凝り出したら、

それはそれで一生の道ができてしまいそうです。

カスタムブラシ道という、奥の細道。

でもここでは、大目的であるのは、ブラシを完璧に作る事ではなくて、

「そこそこのブラシでも、アナログ水彩表現ができたら良し」なんで、忘れずに。

とりあえず、初心者の私でも細道に入らずすむように、

最初から用意されている素材で作ってみました。手順は以下です。

別窓用サムネ↓

1. 筆のツールボックスにある「水彩毛筆」を選択します。

2. 「ツールプロパティ」の右下にある、詳細設定アイコンをクリック

3.「サブツール詳細」のウィンドウが開きますので

4.「先端形状」の方を選択して、「ブラシ先端形状」を選びます。

5.「ブラシ形状」から、「粗い毛筆」を選択。OKをクリックしておわり。

まあ、あとはこれで微調整をしつつやるしか…

右下に試しております。まあこんなもんか、今はというかんじ。

陰影もちょっと塗り重ねてみました。

CGでは、重ねぬリで立体を出す時、

「同じ色をスポイドで取って濃く」とか…レイヤー乗算で同じ色を重ねたりしますが

私はアナログ水彩では、「紫色」の薄いものを影として使うのが好きです。

影を出す方法には3通りあります。

1つは同一色の濃淡。

1つは色相を変えて、黄>赤>青 ←黄色が淡い方 補色を混ぜたり重ねたりとか

カンでやるんでなかなか表現しにくいです。すみません。

もう一つ、グレーや黒を乗せる、混ぜるというのがありますけど

これ、汚くなりがちなんですよね…

19世紀の画家さんはどうも、黒でなくて紫を使っていたようなので

真似してたり。

まあこのへんは好き勝手に感覚的に選んでいいと思います。

それから、「全体色」「色の分散」

今回、赤茶色で茎を塗ってますが

これのごくごくごく、薄い色を、花の部分にもちょっとだけ乗せるんです。

いや、別にそんな…光の当たる部分に乗せんでもいいので…

赤茶の薄い色=オレンジ色と思って下さい。

こうすると、全体的な統一感が生まれ、いーかんじ味が出る

と、思います。

今回はここまでね。