個人が何を考え、どう行動するかをベースにしながら、社会について考えるのが経済学です。

その第1原則は、個人はそれぞれの行動原理に従う――つまり、「自分のことは自分で決める」ということです。

一方、障害学は、“障害者をいかに社会に適合させるか”と考える医学やリハビリテーションに対立する理論として、発展した側面があります。

“社会が障害者に適合すべき”であり、障害者を対象ではなく、自ら考え、行動する「主体」と捉えるべきであるというのが、障害学の立場です。

こうして見ると、二つの学問は、個人はそれぞれが自立した存在であるという点で結び付きます。

「自立」の対極に当たるのは「依存」であり、自立とは誰にも依存しないことだと思われがちです。

しかし経済市場を通して考えてみると、決してそうではないことが分かります。

例えば、ある客がA店を気に入らなければ、B店に移れる。

また、ある店がC客に嫌われても、D客に商品を買ってもらえる……こうした市場の特質は、客にとっても店にとっても、多くの選択肢があるということです。

切れたら終わりの一本の命綱ではなく、さまざまな“ゆるいつながり”に依存し、支えられている。

自立するためには依存先を増やすことが大切で、その依存先を提供してくれるのが市場なのです。

障害者にとっても、特定の誰かに支えられる生活はとても脆弱です。

その誰かがいなくなれば、生きていけないからです。

障害者が多くの依存先を持ち、特定の誰かではなく、さまざまな人に頼れる状態こそが、「自立」といえます。

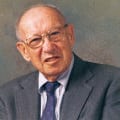

:経済学者 松井彰彦(東京大学大学院教授)

基本的に健常者も障がい者も同じである。

健常者だとしても、特定の誰かに支えられる生活はとても脆弱である。

できるだけ多くの人や組織と関係を持つことが大切である。

そこでコミュニケーションが構築できれば素晴らしい!

コミュニケーションの構築こそが共存や自立の基礎である。