黛敏郎(1929-1997)の「涅槃交響曲」(1958)が有名だということで初めてCDで聴いてみたとき、なにこれコワい、本物の坊さんがお経読んでるし(実際には違ったようです)的なキモくゲテモノの印象を持ってしまい、それ以来ずっと聴いていませんでした。

ところが最近、偶然YouTubeで岩城宏之指揮、東京交響楽団+東京混声合唱団による「黛敏郎追悼コンサート」の動画を見てからは、この音楽にホレてしまいCDも何度も繰り返し聴くようになる始末。っていうかこの音楽を一回聴いただけで好きになれるワケがないです。

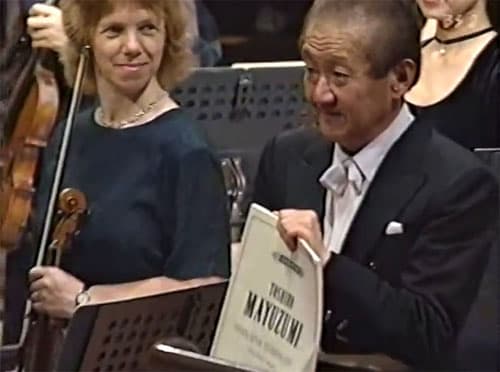

↑ 1998年7月2日(木)サントリーホールの追悼コンサート。拍手を止めない聴衆に向かって岩城宏之(1932-2006)がMAYUZUMIの名前を指し示す感動的なシーン(YouTubeより)。

特に第5楽章からの盛り上がり、金管が「ブワーッ、ブワーッ」って地鳴りのように鳴り響いてめっちゃカッコええし、最終楽章もオーケストラと合唱が一体となってまさにこの世のものとは思えない迫力です。思わず合唱団と一緒に「おおーお、おおお~」ってコブシ回して口ずさんじゃう。

自分の中では交響曲ベスト30、いや20には入りますね。

この曲は1958年4月2日(水)、新宿コマ劇場での第3回「三人の会」演奏会において岩城宏之指揮NHK交響楽団と東京コラリアーズにより初演されました。

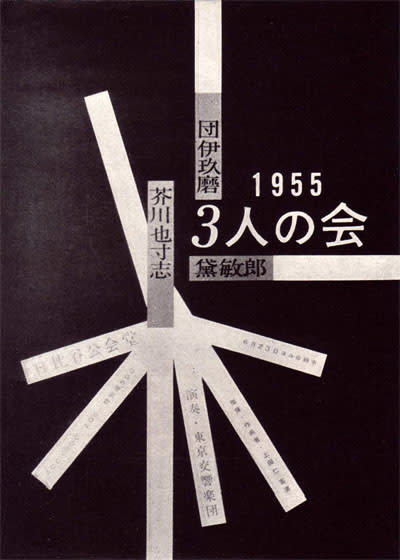

↑ 1953年に結成された團伊玖磨(右)、芥川也寸志(左)との「三人の会」

↑ 山城隆一氏(1920-1997)のデザインのポスター(藝術新潮昭和30年8月号)

「音楽芸術」1997年6月号、音楽評論家・富樫康氏(1920-2003)の感想。「初演が終わったときの聴衆の衝撃は大きく、感激のあまり、ほとんど口もきかず、蕭々と会場を立ち去った光景は生涯忘れることはできない。」

YouTubeのあまり良くない画質&音質でも圧倒されるのだから、当然かもしれません。

同氏によると前半は日本の梵鐘を録音テープから分析して1957年に作った電子音楽『カンパノロジー』の経験を活用しており、さらに十二音やセリエル技法、加えてメシアンの管弦楽法、それに天台声明を男声合唱に用いているということです。

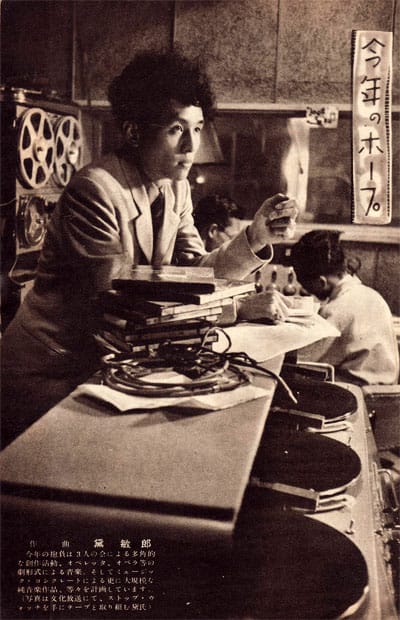

↑ 兵庫県議ではありません(音楽之友昭和29年2月号)

では、梵鐘を分析するほどだから黛敏郎はドップリ仏教信者だったのか?

そのへんのことを丹羽正明氏が以下のように説明しています。(音楽芸術昭和33年9月号)

「この曲には仏教思想が直接反映されているわけのものではなく、むしろ梵鐘の音やお経の声の音色としての魅力が探求が主眼点だった。

ところが、彼が仏教に興味を持ったのは昨年ぐらいからだった。信仰をいだいたのではなく、芸術上の問題としてその思想に興味を持ったのである。すなわち、西洋の合理主義に対する東洋の非合理の世界に目を向け、ヨーロッパの、芸術としての音楽のあり方に対する疑問を持った。つまり本来芸術が持っている筈の機能があまりにも合理的に抽象化されすぎて、芸術の成立する条件である人間の性や営みからはずれて来たのではないか。

(中略)たとえば鐘の音を聞いても、あの複雑な響きがもっている音響上のエネルギーの中には純粋な音楽上のものではなくて、何か霊の声を感じとることができ、そこから自分を理解していく手掛かりを得られるようにも思った。また、お経を聞くとそこに読まれてある内容とは別に、ただ音の響きという純粋に音楽的なものの中にベートーヴェンのミサ・ソレムニス以上の感銘を受ける。それは何かというと、ミサ・ソレムニスの場合はそれを一つの作品としてみているのに対して、お経は身近なものという以上のものとして感じ取っている。このことから、自分の中にも宗教的なものを受け止め得る要素が残されていたことを知った。これによって疑問を解明する手掛かりを得ようと考えたのである。」

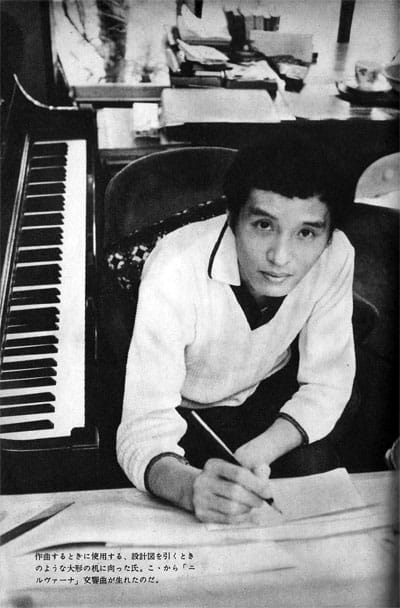

↑ 涅槃交響曲を書いた部屋。丹羽氏によるとピアノの譜面台には和綴じの経典が二冊立ててあり、サンスクリット文法教科書もあったという。

なるほど、純粋な音色としての梵鐘やお経を追求していたんですね。自分も年初に川崎大師でお経サウンドを楽しんできました。(自分んちの法事のお経ももっとカッコよければいいのに。。)

それにしても日本人作曲家が必ずぶつかると思われる西洋と東洋との矛盾をこういう形で解決してしまうとは。。。恐るべし、黛敏郎!

涅槃交響曲、一度でいいからナマで聴いてみたいです。しかし岩城宏之亡きいま、いったい誰がこの曲を指揮できるんでしょうか?

↑ 1958年8月20~23日、軽井沢・星野温泉第2回現代音楽祭での「阿吽」初演(芸術新潮1958年10月号より)

(追記 数年前に広上淳一指揮東京フィルで演奏されたそうです)

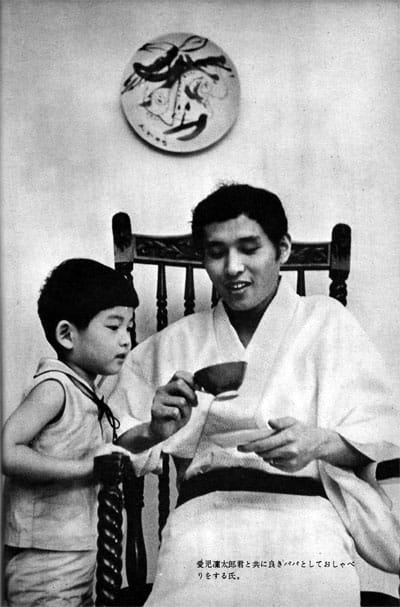

↑お子さんは今やお父さんより有名かもしれない黛りんたろう氏。

周囲の反対を押し切って作曲家になってよかったですね!『音楽之友』1954年1月号