ショスタコーヴィチ(通称タコ)の交響曲第15番は13番,14番に比べたら親しみのある音楽ですよね。

それに対し、弦楽四重奏曲のほうの15番はまだまだ「恐怖の暗黒ゲテモノ病気音楽」としての評判が高すぎるように思います。

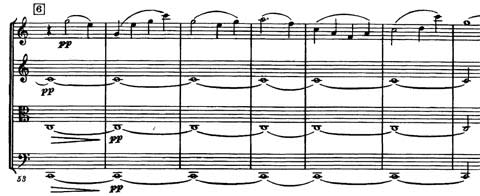

全楽章変ホ短調で、すべてアダージョ(四分音符=80。第5楽章と、終結部を含む第6楽章の一部がAdagio molto 四分音符=60)。変態。

楽章数が6でフラット6個って果たして偶然?何かもう一つ6があればサタンの「666」ですね。。

そういえば15番だから1+5=6だし、作品番号144=6×24(のすべての長短調で四重奏曲を作曲したかったのにできそうもなくなった)、完成された1974年は第1番(1938年)の36年後(6×6)

それに、ところどころ結構目立つ6度音程。

↑ 最も特徴的なのは第1楽章176-177小節、第2主題から導かれるヴィオラの長6度三回繰り返し。臨時記号の3つのフラットが、もともと「6」に形が似ていることもあり6度音程の目印としての6-6-6に見えなくもない。。もしかしてこの箇所は「フラットは6と読む」という暗号鍵? だとすると、ほぼ全曲にわたって居座る調号のフラットは上下二段の666/666ということになる~。サタンは2人いる?

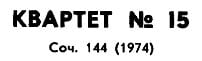

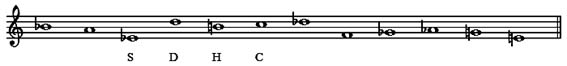

ちなみに6からは逃げられないとばかりに練習番号「6」(=6×1番?)でフラット6個がすべて解除されてしまえば、第1番の調性であるハ長調の、幼少の頃のような純粋で平和な世界が楽譜を見ただけで広がるし、6つのフラットたちがいかに悪さをしていたかが浮き彫りになります。(↓第1楽章第2主題 53小節~)

もう一度だけ、6つのフラットが第6楽章練習番号72でキャンセルされますが、72=6×12で「12音技法への恨み~」ってのはコジつけすぎ?でも12音音楽もハ長調みたいに調号ナシだし。

そもそも弦楽四重奏曲第8番以降は順番に2曲ずつ平行調のペアになっていますよね。

8番と9番(ハ短調と変ホ長調)がフラット3つ、10番と11番(変イ長調とヘ短調)がフラット4つ、12番と13番(変ニ長調と変ロ短調)がフラット5つときたら、その流れで次の14番と15番にはどちらもフラット6つ(変ト長調と変ホ短調)が来るだろうと考えるのが普通です。

ところが14番では敢えてそれを避けてわざわざ変ト長調の異名同音調の嬰ヘ長調(「シャープ」6個)に設定したという事実からは、人間味のある14番でなく、まさに15番においてフラット6個を初登場させようとする意図が強く感じられる。。。要するに15番での「計画的な犯行」を効果的に成し遂げるには14番の時点ではまだサタン666/666を招いてしまうワケにはいかなかった?

ついでながら四重奏曲1~14番で調号がフラット6個になるのは第2番の第3楽章(秀逸な変ホ短調の悪魔的ワルツ!)と第6番第1楽章の途中だけ。それ以降は15番まで待たねばならない。

オマケとして13番の終結部を想起させる第2楽章のpppからfffへの6段跳びクレッシェンドとか、ここにも6が。

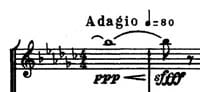

さらにこの部分、録音テープの逆回転再生音そっくりに聞こえる12音ではまるで当然のごとくSDHC(あのDSCHの並べ替え。SDカードかっ?)が隣り合っているから、やっぱり何かの暗号かも。こわい

(実際の音はオクターブ上)

よく言われるのはショスタコーヴィチの四重奏曲は番号が進み調号の変化記号が増えるにつれ頭がおかしくなって最後の15番はその頂点という印象。

11番~14番の4曲は初演者であるベートーヴェン四重奏団の各メンバーに捧げられたけど、15番は誰にも献呈されていない。つまり自分自身へのレクイエム。。

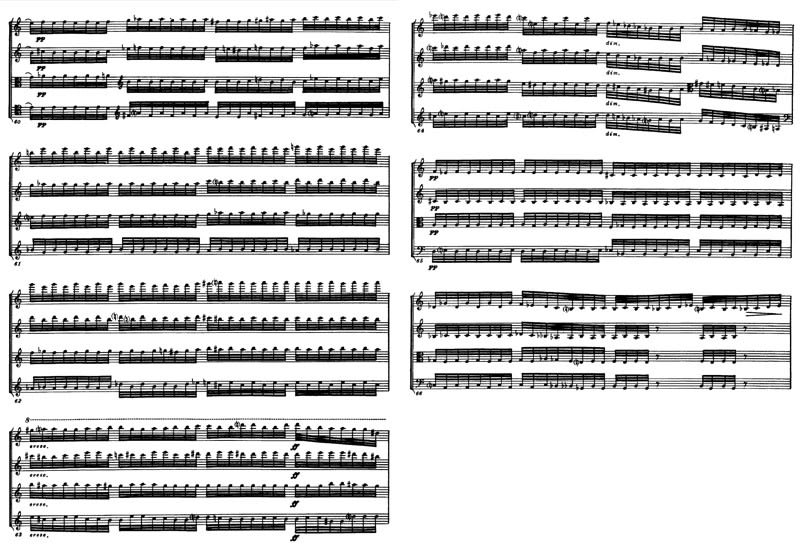

↑最後の四重奏曲の最後の楽章である第6楽章「エピローグ」冒頭。これ絶対、強制収容所の有刺鉄線フェンスの絵。

↑ 第6楽章60~66小節(上記練習番号72)。多足類がフェンスを這っているようでゾゾっ

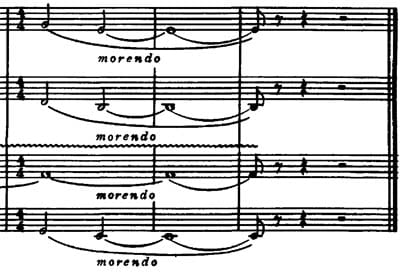

エンディングは14番と同様、morendo(モレンド)...死に絶えるように。。。

。。。こんな具合に肝心の音楽を聴く前から偏執狂的悪魔的音楽というイメージができあがります。

死に際・ドス暗・病んでる・絶望・この世の終わり・人に聴かせるために書かれたのではない・絶賛する奴はインテリぶってるだけ。。

しかーし、この際ぜーんぶ、マッチポンプ的に誤解認定しちゃいます!

「まー、若い人の聴く音楽ではないね。かといって体力があるうちでないと聴けないよね~、何しろ神様なんかいないって確信してる作家の、死を目前にした悲痛かつ深淵な叫びだもん、引っ張られちゃうよ」

こんなこと言ってるひと、ホントに耳の穴カッポじって音楽自体を聴いちょるんか!? タコの仕掛けに釣られてんじゃねーよって言いたくなるのです。

ベートーヴェンのいわゆる後期四重奏曲は長い間、頭のオカシー音楽の代表として扱われていたそうですね。

その歴史を繰り返すべく、他ならぬショスタコーヴィチ自身がこの曲に悪魔的な先入観を持たせるようにワナをしかけたのでは。。

第一印象が悪い奴ほど、すごくいいヤツという評価に変わったときのインパクトが強いじゃないですか?アンカリング効果。

いま一度、ボクは虚心坦懐、楽譜を閉じてこの四重奏曲をきいてみました(エデル四重奏団)。

....やっぱし、この音楽、病んでなんかないですよ(確信)。36分間(6×6)、正直、すべてが美しいし涙が止まらない。この四重奏曲には疑念の余地なく作者の現世に対する深い愛が刻印されている!

自分のためだけに書いた音楽どころか、聴衆が退屈しないで楽しめるようちゃんと起伏をつくって作曲されてるし、オール・アダージョ楽章だからってオール遅そ遅そだと思ったら大まちがいで、例えば第3楽章や上記のように32分音符で速く聞こえるエピローグ等があるし、休符がやたら多いのもダイナミックレンジ的にオーケストラに匹敵、またはそれ以上に広い音楽空間を形成することを目指したのでは?

未来志向の、別世界を見せてくれる、若々しい(成長止まった絶望人間がこういう音楽作れるか!?まだ68歳)、勇気を与えてくれる、心温まる、泣ける、カッコええ音楽ですよ。

その上で、「きみ~、私の作ったミステリーをどうか楽しんで解いてみてくんなまし」ってイタズラっぽく微笑むタコとふたりでじっくり個人的に胸を割って語り合える、むっちゃ魅力的な音楽。

だからまた聴きたくなるんです。

つくづく、ショスタコーヴィチはロマン派の作曲家だったんだなー、なんて思いました。(以上、偏見)

↑ モスクワ・ノヴォデヴィチ墓地にあるショスタコーヴィチの墓。DSCH音型が見えます。