国際情報社発行『国際写真情報』1926(大正15)年5月号に、リヒャルト・シュトラウスと息子のフランツ(Franz Alexander Strauss, 1897-1980)とが自宅で一緒に写っている画像がありました。

↑ ばらの騎士みたいな家?撮影者はだれ

この写真誌の日本語解説は「ベルペタ公園」、「リカノド・ストラウス」などと破綻寸前なので英文を転記すると

Dr. Richard Strauss, Austrian King of Operas, with Dr. Franz Strauss, his son, who acts as secretary to his father, photographed at the new home in Belvedere Park, Vianna.

ウィーンのベルヴェデーレ庭園の新しい住まいで息子であり秘書のフランツとともに撮影されたもののようです。ちなみにシュトラウスの父の名前もフランツ(Franz Joseph Strauss,1822-1905 ホルン奏者)でした。

上の写真を見る限り、60歳を過ぎた父は一人息子のことを愛情をもって、しいて言えばちょっと心配そうに見守っているふうに感じられます。ワンコも。

Wikipediaにはこうあります。「シュトラウスの息子の嫁(Alice Strauss, 1904-1991)がユダヤ人であり、その結果シュトラウスの孫もユダヤ人の血統ということになるために、自分の家族を守るためにナチスと良好な関係を維持せねばならなかった。」

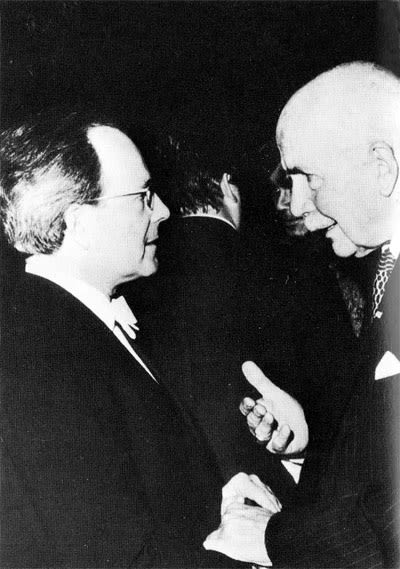

↑ サヴァリッシュ(Wolfgang Sawallisch, 1923-2013)とフランツ・シュトラウス。1977年、ミュンヘンにて。フランツは父親にそっくりですね(『フィルハーモニー』1979年7・8月号より)