1966年の著作の中でストラヴィンスキーが述べた、当時の「5つの現代作品」に関する好き嫌いの続きです。

3.メシアン《トゥーランガリラ》

メシアンの《トゥーランガリラ》も「豊かさよりも人を困惑させるような要素が多い」もう一つの例である。だが私は審査官としては不適格かもしれない。というのは私は鳥類学者ではないし、この作曲家のよいといわれる後期の作品を知らないから初期の作品の方向もわからないし、またガムランとレハールの混合と思われるようなものに対しては偏見をいだいているからである。これは《戦争レクイエム》と同様、すぐれた映画音楽的部分も(《インドシナのチャーリー・シーン》)あり、我が身のかつての日の名残りも見出される(9と17のにせペトルーシュカや11のピアノ・カデンツァなど)。だが私としてはご好意よりも印税の方がありがたい。もっと根本的かつ遺憾な類似点は、両者とも小さな非弾力的なパターンをひきのばしすぎることだ。最初メシアンのアイデア、ことにリズムは感興をそえる。だがそれからあとが問題だ。くり返しまたくり返し、オクターブがますます拡大されてゆく。このような薄められた挿入部は、最初のうちうまくかくされたナイーブさをあからさまにしてしまう。というよりむしろ、導入部は比較的高度なソフィスティケーションに対する偽りの約束を与えるというべきかもしれない。しかし《トゥーランガリラ》が必要としているのは最も深刻な自意識という冷たいシャワーの一浴びである。

4.アイヴズ《デコレーション・デイ》

それなら傑作とはどんなものだろう。私にはただ例をあげることしかできないが、アイヴズの《デコレーション・デイ》はその一つの小さい例だ。なぜだろう。フィーリングの純粋さのためではないし数知れぬ非傑作も純粋だ――そのフィーリングが高級なためでもない(数知れぬ非傑作もそうだ)。またリズムとハーモニーのイマジネーション(例えばDのハーモニー)が彼と同時代の作曲家たちより先に進んでいるためでもない。(この場合の「先に進む」は)それだけではなんの意味もない。アイヴズの《期待》はあまり誇大に重要視されすぎているから、そんなことやロマンチックな人生観などは早く卒業してしまった方がよい。

とにかくアルカン(Charles Valentin Alkan, 1813-1888)のアイヴズに対する期待とはなんだったのだろう。二つの同時性テンポによるピアノ曲や十二の拍のなかに十三、十四、十五も押しこむリズムなど1850年代まで遡ってみられるのに!さらに、《デコレーション・デイ》は、それがお仕着せの工夫をさしひかえてその代りに、Cの二小節前にトロンボーンとバスーンの和音をひびかせるといった、驚嘆に値する独創性を発揮しているからでもない。HのところとHの三小節前の遠いクラリネットの響き、Iの弦楽器のトレモロと二つのフルートのオブリガート、Mの五小節前のトロンボーン、それから《神よみもとに》、《タップス・アデステ・フィデリス》(もっともチューン探しは退屈なスポーツだと告白せねばならぬが)などの設定のたくみさ、そしてまた、あの人の意表をつく(とはいってもそれに対する伏線はアイヴズのいわゆる「シャドー・ヴァイオリン」が前まえから奏でている)終局は私が知っている中で最ももの寂しい、人の心に深くくいこんでくるものだが、こういったもろもろのために《デコレーション・デイ》を傑作というのではない。

つまるところ私は、なぜこれが傑作かという自分の問いに答えられないのだ。私のいえることはただ、《デコレーション・デイ》は傑作だ、アイヴズの作品の中でも最高のものの一つだということだけである。

というのは私は差別的な賛美者だからなのだ。私に関する限り、「答えのない質問 The Unanswered Question」は演奏しなくてもかまわないし、この《デコレーション・デイ》にしろ、普遍的なアピールがあるかどうかは疑問である。つまり、このアメリカの祭日のパレード音楽がブルガリア人にはどう受けとられるだろうかという問題である。

5.ブーレーズ《エクラ》

ピアノと室内アンサンブルのためのブーレーズの《エクラ》も小傑作である。これはタイム・コントロールの新しい技法を紹介している。そのスコアには指揮者のパートをほかの奏者のと並記していない。だが彼のパートはほかの器楽の部分と同じように構成されているのであり、事実その中でも最も興味ある部分なのである。したがって巨匠ブーレーズ自身は半分ほどもうまく指揮することができるものがあるなどとはなかなか考えられない。まったく彼がタクトを振るのを見ることは――私はごく最近それを経験したのだが――音楽そのものと切りはなせないことだ。なんと彼のタイミングのすばらしいことよ。スコアの上ではテンポに関してはただ「きわめて急速に」、「もっとゆるやかに」、「きわめて長く」などの言葉で指示してあるだけで、その意味は機械的にきっちりと組立てた私の《ヴァリエーション》などとは対角線の反対側の頂点に位置するものである。すべての動きはキューによってきめられる。そのキューは概して一般的なものだが時には偶発的でもある。このアイデアは別に新しいとは言えない――すべての演奏者が楽器の上に身をかがめ、巨匠ブーレーズの指の動きにしたがって彼のパートを奏しようと待ち構えている。――そかしその効果は魅惑的だ。この曲の音のひびきが美しいことを見過ごすものではない。ほかのブーレーズの作品すべてがそうであるように音がきわめて女性的でデリケートだ。しかし私は、この作品のよりすぐれた特性としてあげるべき点はそのタイム・コントロールにあると思う。《エクラ》はクリエーティブな音楽であるのみならずクリエーティブな指揮だ。これはめったにないことである。

---------------

ストラヴィンスキーはなぜか、5曲のなかで現在でも知名度が高い「戦争レクイエム」と「トゥーランガリラ」がお気に召さなかったようですね。ちなみに自分はアイヴズのデコレーション・デイという曲は今回初めて聴いたけど、結構ヨイと思いました。

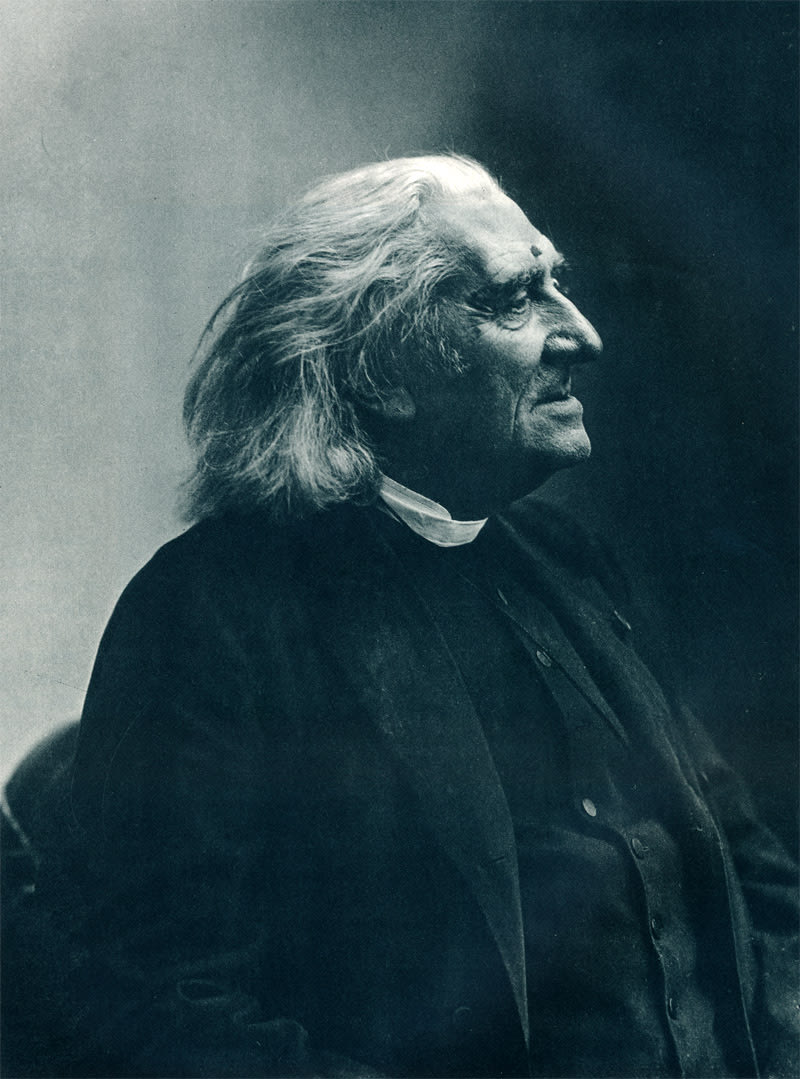

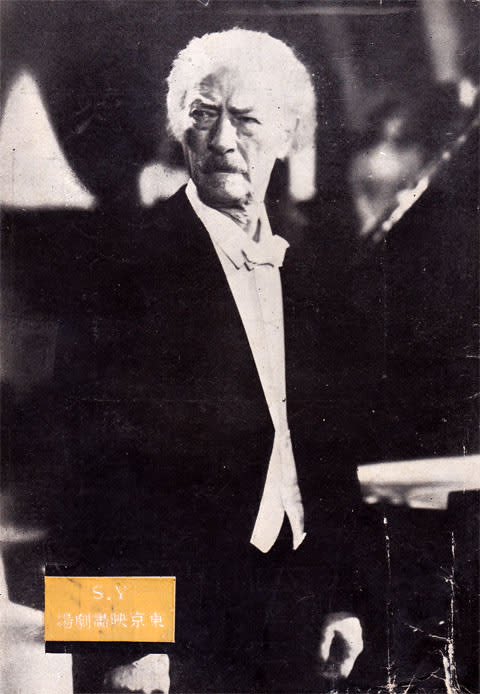

デニス・ストック(Dennis Stock, 1928–2010) が撮ったストラヴィンスキー