「Visual Studio Code」(ヴィジュアル スタジオ コード)、通称「VSCode」と言われるものです。オープンソース、つまりソースコードが公開されていて、無償で利用できます。

プログラムを書くためのサポート機能が満載の高機能なエディタなので、単なるテキストエディタにとどまらず、ソースコードエディタと呼ぶのがより適切でしょう。そのために、プログラマー等の間で非常に人気があります。

しかも、マイクロソフト社の提供なのに、Windowsに限らず、なんとmacOSやLinuxでも利用できます。このことを、「マルチプラットフォームで利用可」と言うようです。

それほどに高機能なツールが、Linuxでも利用でき、しかも無償とあれば、俄然、使ってみたくなります。貧乏性なので、無償ツールを使わないなんてもったいない、との気持ちが生じます。

私はVBAとシェルスクリプトを除いてプログラムを書くことはあまりありません。が、試しに使ってみることにしました。私にとっては使いみちがないツールと分かれば、使わない、あるいはアンインストールすれば済むだけの話です。なんてったって、無償ですから。

Ubuntuへのインストールの方法はいくつかありますが、narkejp さんのgooブログ記事を、そっくりそのまま参考にさせてもらいました。

そのnarkejpさんの記事は、

⇒ こちらです。

インストールの途中で、

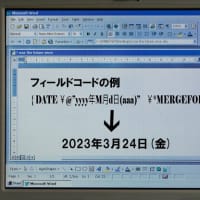

「Add Microsoft apt repository for Visual Studio Code?」

という画面が出てきました。どうも、「Microsoftのaptリポジトリなるものを追加するか」の質問のようで、「はい」としないと前には進めないと思われました。んで、「はい」の項目を選択して、Enterキーを押しました。後で調べると、それでよかったようです。

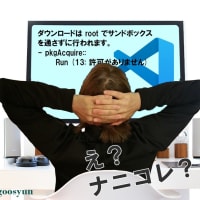

インストールは、ターミナル画面上で順調に進行したのに、ターミナル最後の行に、次のメッセージが出ました。

「ファイル '/home/goosyun/ダウンロード/VSCode/code_1.99.3-1744761595_amd64.deb' がユーザ '_apt' からアクセスできないため、ダウンロードは root でサンドボックスを通さずに行われます。」

「 - pkgAcquire::Run (13: 許可がありません)」

「 - pkgAcquire::Run (13: 許可がありません)」

「ええ?ナニコレ?」

このメッセージを見て、「インストール失敗か。」と思いました。

ところが、確認のために、アプリケーション一覧を開いてみると、なんとなんと、VSCodeのあのアイコンができています。

しかも、そのアイコンをクリックすると・・・、

これまた、あれれぇ・・・、でした。VSCodeのトップ画面が、ちゃんと開くじゃないですか。

「許可がありません。」のメッセージはいったい何だったのでしょうか。てっきり不具合発生かと思ったのですが、これから判断すると、どうもインストールはできたようです。

その後、日本語化などの設定作業をあれこれとしましたが、その間、何ら不都合はありません。現に、今回のこのブログ記事も、そのインストールしたばかりのVSCodeで書いていますが、このように順調に使えています。

しばらく、これで様子を見ますが、おそらく大丈夫でしょう。

さてさて、今回、またまたおもしろいものを手に入れました。おもちゃみたいにあれこれと使い回して、しばらくはこれで楽しく遊べそうです。

それでは、また次の記事で

■■■■ goosyun ■■■■