[日の出直前の那岐山系]

4:30に自宅を出発、車で10分ほどで石仏峠へ到着。

お堂前に車を停め、登山靴に履き替え、4:40に登山道へ入る。

日の出直前の林の中は、ライトが欲しいくらい薄暗い。

三の丸、馬場跡などを過ぎ、山頂まで一気に登って4:50三角点に到着。

[神楽尾山頂のユリ]

すっかり空も明るくなり、周囲の山々がぐるりと見渡せる。

星山山系に厚い雲がかぶっている以外は、どの山も良く見通せた。

接近している台風5号の影響か雲が多く、朝焼けにはなるが、日の出は見られなかった。

[那岐山方向の朝焼け]

以前は山頂北面に直登ルートがあり、山頂への北面投稿ルートとして魅力的なものだったが今では廃道状態。

特にこの時期は、灌木や下草がかなり茂り、踏み跡もすっかり不明瞭で利用はあきらめる。

登ってきた道を武者溜りまで下り、山腹を時計回りにトラバースする。

足元はひざ丈の草が茂り、クモの巣がうるさい。

山頂北側の分岐を北に向かう。

尾根沿いの道ははっきりしており、所々草が高いところもあるが歩きにくくはない。

500mほどで以前と変わらない分岐看板。

これを右に取り、ゆるく登ってゆく。

[きれいな分岐看板]

すぐに次の分岐看板、内容は一つ目の分岐看板とほぼ同じ。

ここも右にとり、小ピークを東に巻き道なりに進む。

地形図を確認すると、三角点への道は「安養寺方面」が正解に思えるが、以前の踏査の時も右折した記憶がある。

本光寺方面に大きく東に下りはじめるところで、小ピーク北側の谷の上部に出る。

[二つ目の分岐看板]

以前来た時は広々とした場所だったが、ここも今では植林や雑草が伸び放題。

目指す三角点峰が目の前に見えるが、ここから到達するには、木々の生い茂った谷を突っ切るしかない。

分岐看板まで戻ろうかとも思ったが、思い切ってヤブの急坂に飛び込む。

木々にぶら下がりながら無理やり標高を下げてゆき、きれいな沢に出会う。

沢を下りながら位置修正し、三角点ピークに向けて登れそうな場所を探す。

ヤブの急登を標高差で50mほど登るのかと思うと、少しうんざりする。

以前の踏査時にはそれほど厳しいヤブコギは無かったように思うが、今回はなかなかの道のり。

途中、赤テープも見つけるがルートなのか森林管理なのか定かでない。

ヤブの中を一気に登り、徐々に歩きやすい緩傾斜に出てほっとする。

緩斜面の歩きやすいところを選びピークを目指す。

三角点ピークは広く平坦で、伐採されていて歩きやすい。

明るいピークの北の端のあたりで四等三角点と標柱を発見。

三角点周辺は開けているが、周囲の展望はほとんどない。

[四等三角点「西一宮」313.63m]

ucodeも埋め込まれた三角点は、神楽尾山頂よりも高く、この山域での最高標高点になる。

登頂した達成感に浸りながらも、すぐに下山ルートを探す。

地形図にある徒歩道を目指し、ピークから西に下る。

すぐに山腹の道に出合い、道に沿って南下する。

分かりやすかった道が、次第にヤブ漕ぎになってくる。

路が横断しているはずの300mピークの付近で、完全に踏み跡を見失う。

地形図と方角だけを確認しながら道無き道を突き進む。

300mピークを過ぎたあたりで道を見つけるが、ヤブは強いまま。

ヤブが落ち着き、歩きやすくなってくると二つ目の分岐看板に戻る。

やはりこの分岐を西に向かっていたほうが、ずいぶん楽だったと思う。

神楽尾山頂北側分岐の少し手前で、東の斜面に下り尾根道から分かれる。

植林の中の作業道をずっと下り、小原口の取り付きまで下る。

[小原口取り付き]

ここからはいつも通りのルートで再び神楽尾山を目指す。

すぐに下ってくる男性と挨拶、ドロドロに汚れた私の下半身を見て驚いた顔をされる。

馬場の手前で男性を追い抜き、馬場の看板で女性3人組と話をする。

山頂はパスして、南に向き総社口慰霊碑まで下る。

慰霊碑から林道で石仏峠の駐車位置にもどり、本日の行程を終了する。

[石仏峠登山口]

帰宅後、以前の記録を読み直してみると、今回の谷越えのルートをきちんと避けて登っていました。

<2011年2月20日の踏査記録>

中途半端な記憶を頼りに歩いた為、苦労してしまいました。

ドロドロになったズボンを脱ぐと、足は傷だらけ。

低山の踏査は冬にすべきとしみじみ思いましたが、久しぶりの山歩き、大変楽しかったです。

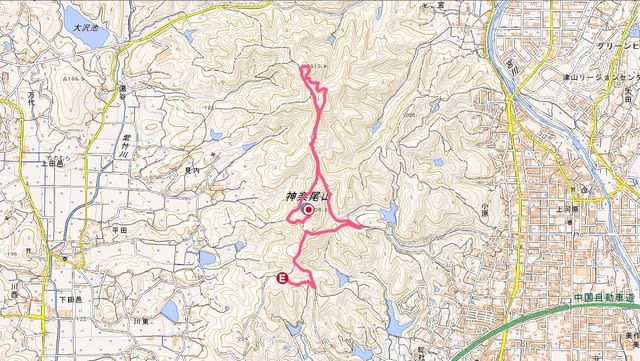

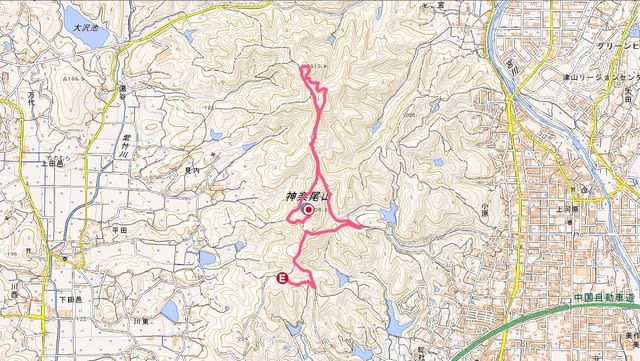

[登山の記録(YAMAPより転載)]