いらっしゃいませ! ご訪問ありがとうございます。

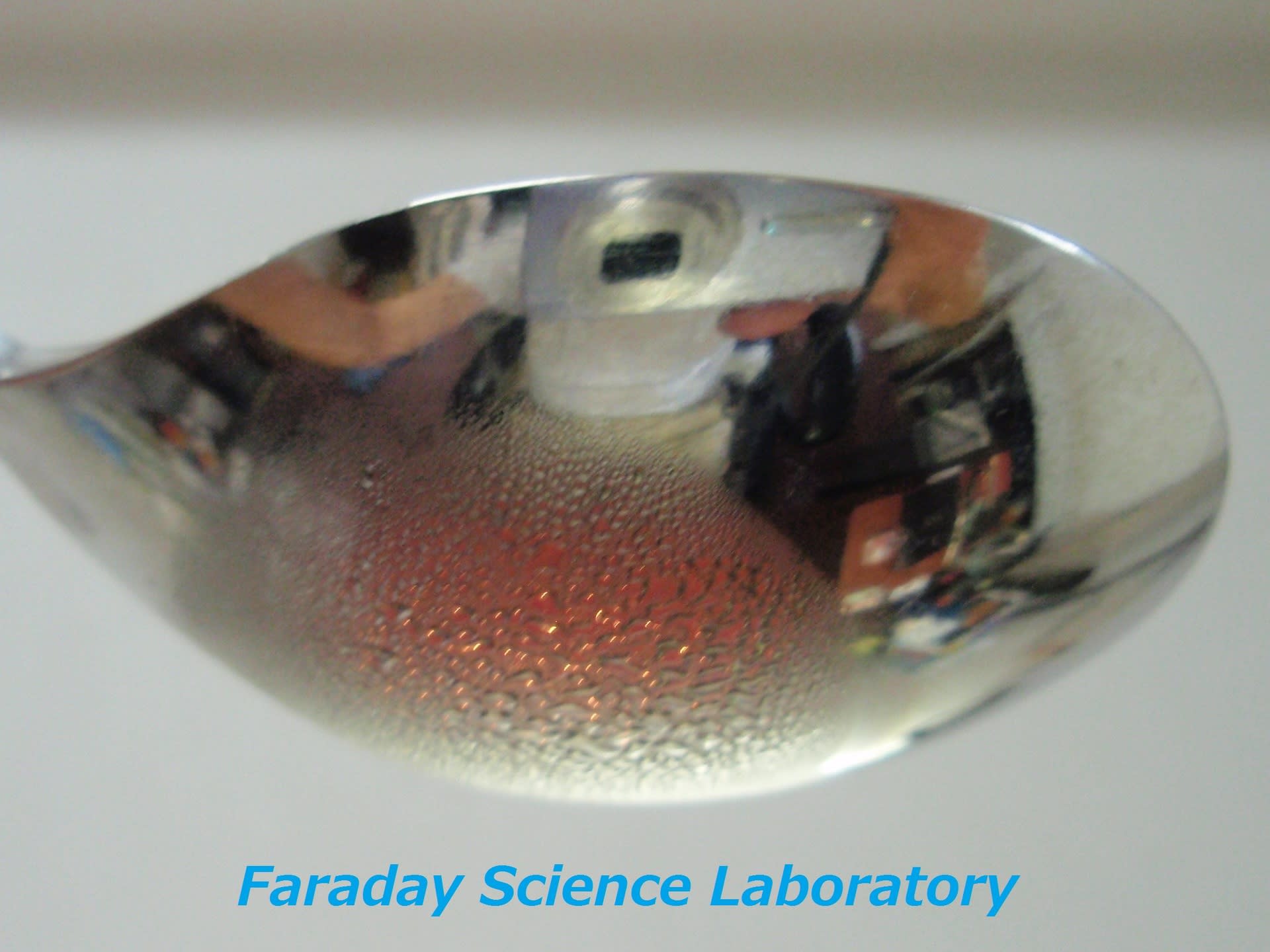

前に水にはいろいろなものがふくまれていて、純水(じゅんすい)な水はなかなかないとお話ししました。

では、この地球(ちきゅう)の水に多くふくまれているもの、それは塩です。

というと、ものすごい量の塩が地球の表面(ひょうめん)にあること、おもいうかべますね。塩の海があったり、

人の大きさの大きな結晶(けっしょう)が山からでてきたりします。

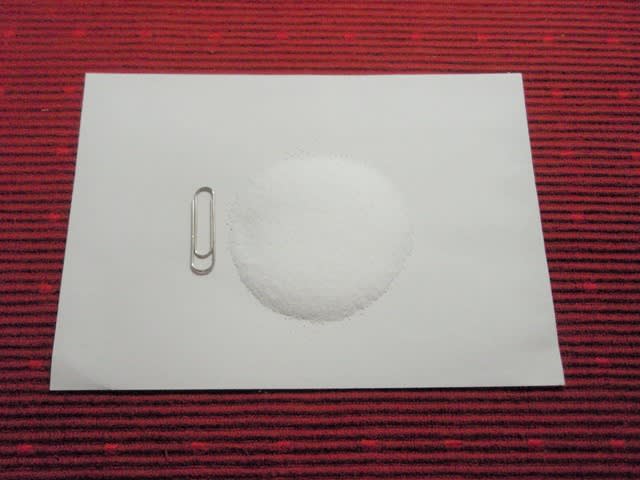

みなさんが身の回りで見るのは、これくらいの塩かな。ほぼ、10グラムです。

さて、この塩は水に溶けやすいのですが、おんどがすこしかわります。高くなる?ひくくなる?

ひくくなります。指さきでかんじるほどではありません。

これは1ミリほどの塩です。ナトリウムと塩素(えんそ)からできています。この塩が水に

溶けて透明(とうめい)になる。何がおきているかは、むつかしい、、、

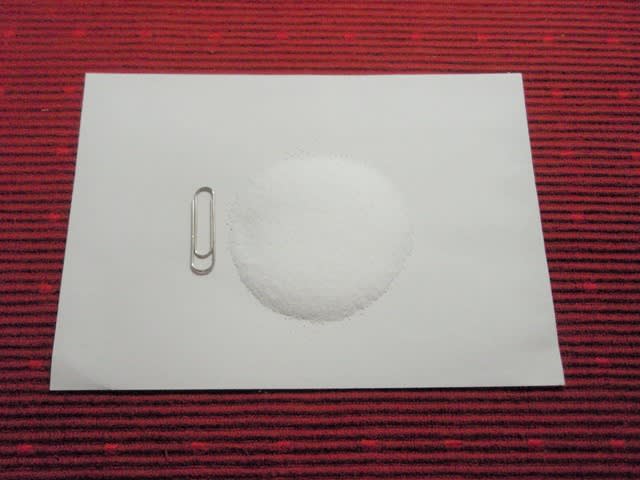

同じような結晶、さとうがあります。これも1ミリほどですが塩より結晶らしい形をしています。

グラニュー糖(とう)といいます。純度(じゅんど)は、99.95%で、身の回りにある食べ物の中では、

高い純度でしょう。塩とはまったくちがって、炭素(たんそ)、水素(すいそ)、酸素(さんそ)からできています。

水に溶けると、温度は少しだけひくくなります。

最近、耳にするリチウムというものがありますが、これは水とはげしく反応(はんのう)して火がでて、

おんどはたいへん高くなります。あぶないですね! ということで、物が溶けるとき、おんどが高くなったり、

ひくくなったりします。

アーレー助手は、これはたいへんむつかしいといっています。たぶん大学生ぐらいでわかるらしい、、、

*** みなさんの中で、9才以下のかたがいましたら、コメントを待って

います。どこかにいるかな??? スマホやタブレット、持っているかな???

では、次回、お目にかかりましょう。

2018年 10月 Faraday Science Laboratory 26

前に水にはいろいろなものがふくまれていて、純水(じゅんすい)な水はなかなかないとお話ししました。

では、この地球(ちきゅう)の水に多くふくまれているもの、それは塩です。

というと、ものすごい量の塩が地球の表面(ひょうめん)にあること、おもいうかべますね。塩の海があったり、

人の大きさの大きな結晶(けっしょう)が山からでてきたりします。

みなさんが身の回りで見るのは、これくらいの塩かな。ほぼ、10グラムです。

さて、この塩は水に溶けやすいのですが、おんどがすこしかわります。高くなる?ひくくなる?

ひくくなります。指さきでかんじるほどではありません。

これは1ミリほどの塩です。ナトリウムと塩素(えんそ)からできています。この塩が水に

溶けて透明(とうめい)になる。何がおきているかは、むつかしい、、、

同じような結晶、さとうがあります。これも1ミリほどですが塩より結晶らしい形をしています。

グラニュー糖(とう)といいます。純度(じゅんど)は、99.95%で、身の回りにある食べ物の中では、

高い純度でしょう。塩とはまったくちがって、炭素(たんそ)、水素(すいそ)、酸素(さんそ)からできています。

水に溶けると、温度は少しだけひくくなります。

最近、耳にするリチウムというものがありますが、これは水とはげしく反応(はんのう)して火がでて、

おんどはたいへん高くなります。あぶないですね! ということで、物が溶けるとき、おんどが高くなったり、

ひくくなったりします。

アーレー助手は、これはたいへんむつかしいといっています。たぶん大学生ぐらいでわかるらしい、、、

*** みなさんの中で、9才以下のかたがいましたら、コメントを待って

います。どこかにいるかな??? スマホやタブレット、持っているかな???

では、次回、お目にかかりましょう。

2018年 10月 Faraday Science Laboratory 26