いらっしゃいませ! ご訪問ありがとうございます。

皆さんは、おもちゃにつかうマグネシウム電池(でんち)を

しっていますか? なんと、海の水をつかうと電気をつくる

ことができます。

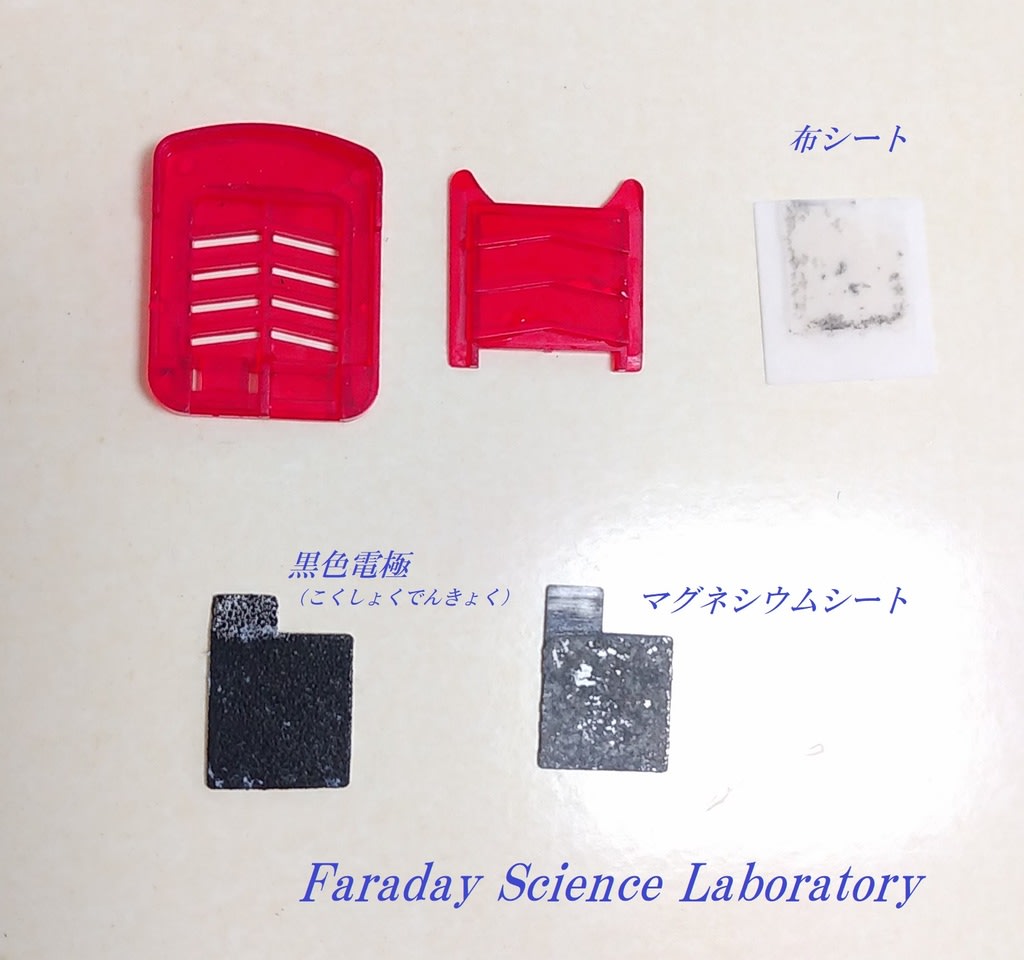

これはマグネシウム電池をバラバラにしたところです。

布(ぬの)シート、黒色電極(こくしょくでんきょく)、

マグネシウムシートの三つを赤いプラスチックで、

はさみこんでつかいます。

黒色電極(こくしょくでんきょく)は、えんぴつの黒いしんを

つかったもの、炭(すみ)でもできます。

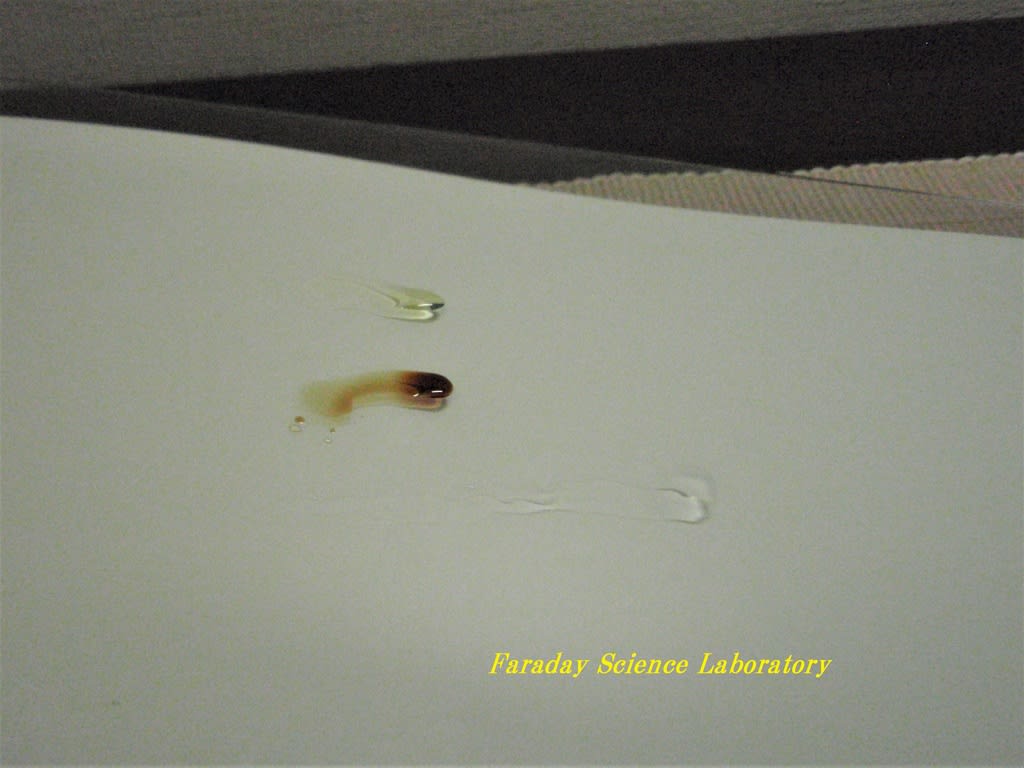

海水をほんのすこし、しみこませるだけで、電気がながれます。

ふしぎですね。

これは、海水のいれもの、スポイド、電池です。これだけで、

電気がながれます。

地球の中のほうにはなく、私たちの近くしかない海水、たくさん利用

したいですね。

こゆい海水なら、小指のさきぐらいの、ちいさなモーターを、

3時間ぐらい回すことができます。

アーレー助手は今、電池の中の液に太陽の強い光をあてて、

マグネシウムをつくることを考えています。うまくいけば、

宇宙船に海水とマグネシウムをのせて、いつでも電気をつくり、

長い旅にでたいそうです。

*** みなさんの中で、9才以下のかたがいましたら、コメントを待って

います。どこかにいるかな??? スマホやタブレット、持っているかな???

では、次回、お目にかかりましょう。

2020年 10月 Faraday Science Laboratory 36

理科を知るブログ