こんにちは。

今日は最近当院で導入が増えているコンフォートカフについて紹介したいと思います。

本機はMI−Eモードとパーカッサーモードの2つに別れている排痰補助装置となります。

MI−Eはマスクや気管内チューブを介して肺および気道にゆっくりと深く陽圧を与えた後、陰圧にシフトさせる動作が咳と同様の作用を生み出すことで排痰を促し、分泌物除去を容易にします。また、無気肺の予防をはじめ、肺や胸郭の可動性やコンプライアンスの維持、深呼吸の補助にも効果的です。

パーカッサーモードは自発呼吸のある患者さんにマスクまたは気管内チューブを介して10~780回/毎分でのエアパルスを送ることで、肺および気道に振動を与え、分泌物の移動を助け、気道クリアランスを高めます。

様々な患者さんに使用可能ですが、当院では筋ジストロフィーの患者さんに導入することが多いです。

それでは患者さんに指導する際に使用している資料を紹介します。

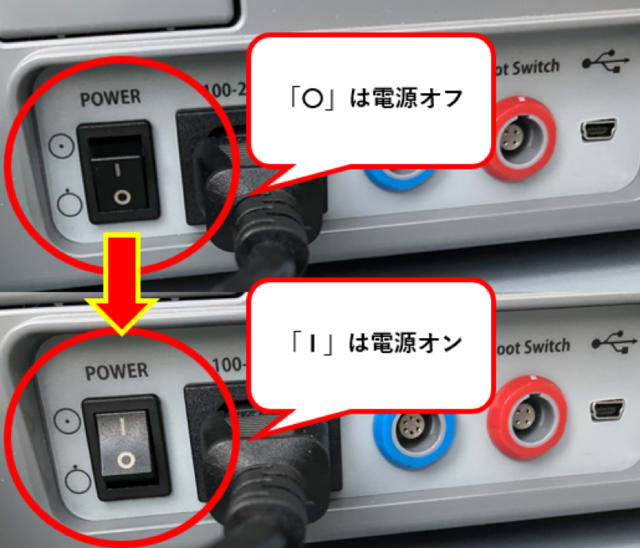

電源の入れ方

機械裏側のスイッチを「〇」→「I」入れる。

「自動」モードから「パーカッション」モードへの変更のやり方

①電源を入れてメイン画面を確認する。メイン画面の左上を見てプリセットが「自動」であれば「パーカッションモード」へ変更する。

②パーカッションモードへ変更するため、画面下部の「MENU」ボタンを押す。

③②で「MENU」を押すとメニュー画面となります。

「設定」を選択(水色の線)し「ENTER」を押すとプリセットの変更画面になります。

④プリセット変更画面になったら「ENTER」を押し「数字」を選択する。

⑤「数字」を選択したら下部の「三角ボタン▽△」を押して数字を変更する。

今回は1がカフアシストモード、2がパーカッションモードなので「1→2」へ変更する。

⑥数字を三角ボタンで「1→2」へ変更したら「ENTER」ボタンを押す。

そうすると水色の選択が「プリセット」に戻る。

⑦数字の変更が出来たらメイン画面に戻るために「MENU」ボタンを2回押す。

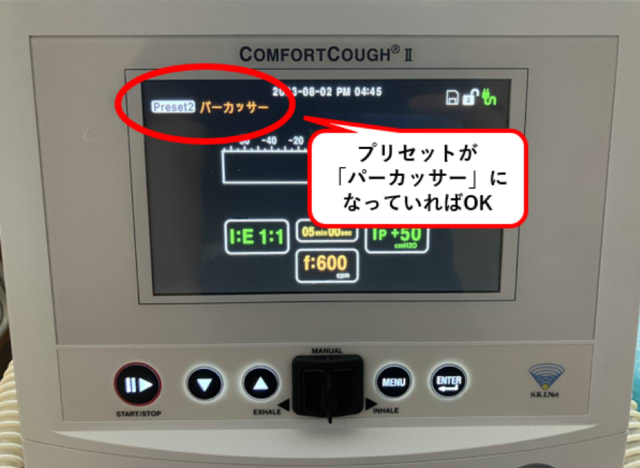

⑧メイン画面左上の項目を確認する。

プリセットが「パーカッサー」になっていることが確認できれば設定は完了。

⑨機械の設定が完了したら、患者胸部にパーカッションラップを巻く。

その後、機械とパーカッションラップのコネクト部にホースを接続する。

⑩準備が完了したら「START」ボタンを押すことでパーカッションが開始となる。

⑪設定時間になれば自然と機械は止まります。

患者の急変時などは再び「START/STOP」ボタンを押すことで強制終了が出来ます。

「パーカッション」モードから「自動(カフアシスト)」モードへの変更のやり方

①電源を入れてメイン画面を確認する。メイン画面の左上を見てプリセットが「パーカッションモード」であれば「自動」へ変更する。

②「自動」モードへ変更するため、画面下部の「MENU」ボタンを押す。

③②で「MENU」を押すとメニュー画面となります。

「設定」を選択(水色の線)し「ENTER」を押すとプリセットの変更画面になります。

④プリセット変更画面になったら「ENTER」を押し「数字」を選択する。

⑤「数字」を選択したら下部の「三角ボタン▽△」を押して数字を変更する。

今回は1がカフアシストモード、2がパーカッションモードなので「2→1」へ変更する。

⑥数字を三角ボタンで「2→1」へ変更したら「ENTER」ボタンを押す。

そうすると水色の選択が「プリセット」に戻る。

⑦数字の変更が出来たらメイン画面に戻るために「MENU」ボタンを2回押す。

⑧メイン画面左上の項目を確認する。

プリセットが「自動」になっていることが確認できれば設定は完了。

⑨機械の設定が終わったら、機械とホースを接続し、ホースに気切孔用のカフアシストのコネクトを接続する。またはホースにカフアシスト用のマスクを接続する。

⑩機械の設定が完了し、ホースと器具の準備が整ったら、気管切開部の気切孔から呼吸器のホースを離脱して「START」ボタンを押してカフアシストを開始する。

以上になります。

以前紹介したカフアシストの使用方法と合わせて参照してみて下さい!

カフアシスト使用方法は「カフアシスト使用方法~在宅・事業所向け」をクリック

東埼玉病院リハビリテーション科ホームページはこちらをクリック

【注意】

本ブログの掲載記事は,個人的な見解を含んでおり正確性を保証するものではなく,

当院および当科の総意でもありません.

引用や臨床実践等は各自の判断と責任において行うようお願いいたします。