前回は、当院でスイッチ選択の目安として使用しているフローチャートを用いて概要や選択の流れを紹介させて頂きました(前回記事はこちらを参照)。

今回は当院でよく使用されているスイッチの特徴や実際の適合の流れをお伝えしたいと思います。

まず、各スイッチの特徴です。

ポイントタッチ、光電スイッチは手での入力も可能ですが当院では頬や口唇など頭頸部や顔面の機能を使用して入力することが多いです。

手での入力が難しい、スイッチを手で持つことが困難な患者さんに使用します。

これらのスイッチはベッドにアームを設置し、青い蛇腹の部分を調整することで体位交換等にも対応しやすいのが特徴です。(図1)

図1 頭頸部・顔面での使用が多いスイッチ

次に手指や足趾などを主に使用するスイッチです。

押ボタン式のスペック、ジェリービーン、ビックスイッチはそれぞれ押す強さや部位によって選択していきます。

また、ケースが他のスイッチは形状が薄いため変形の強い手足でも使用しやすいのが特徴です。(図2)

図2 手指・足趾用スイッチ

私たちはこのようなスイッチの特性を踏まえて、患者さんの機能を評価しスイッチを選択していきます。

この作業をスイッチの適合作業といいます。

ここからは適合の流れとポイントを簡単に紹介していきたいと思います。

まずは、患者さんの要望を聞くことが大切です。

ナースコールとして使用する場合はもちろんですが、スイッチとして使用する場合はPC操作やテレビの操作など何に使用したいのかを捉えます。

操作するものによって押す回数などが変わるためです。

次に、評価です。

もちろん関節の動く範囲や手の変形、筋力を評価していきます。

しかし、これらの評価でだけでは不十分です。

患者さんが発する言葉にも注目します。

「滑りそう」「硬い感じがする」など感覚表現も重要な情報です。

聞いておくことでスイッチの素材や作動圧を調整するヒントになります。

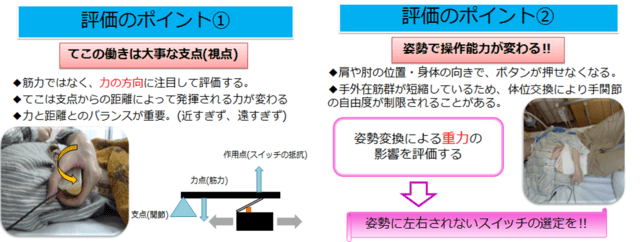

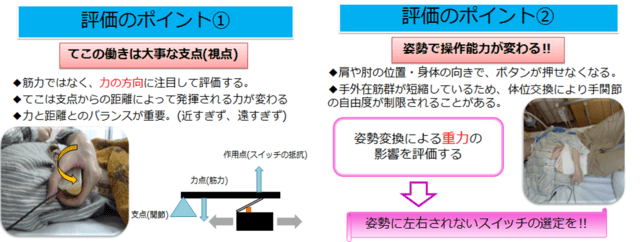

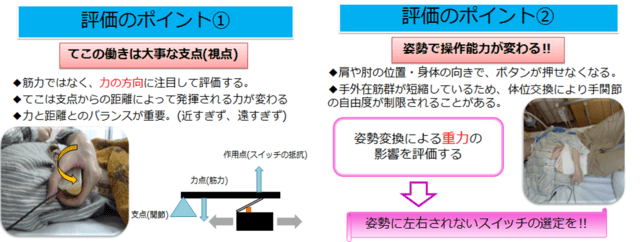

また、評価する上でのポイントは“てこ”と“姿勢”による変化です。(図3)

筋力に注目しがちですが、てこの働きによって押しやすさが変わります。

スイッチと押す部位の位置に注目してみると同じスイッチでも操作能力が変わる可能性があります。

また、姿勢が変わることで筋が引っ張られ動きが制限されたり、重力の影響で自分の意図しない時に押してしまうなどの問題も見られます。

スイッチを選ぶ際には姿勢変換も考慮して行うことが大切です。

図3 スイッチ適合時の評価ポイント

これらの評価をもとにスイッチを選択していきますが、よく見られる不具合と対処例を挙げたいと思います。

①スイッチが硬くて押しにくい②スイッチが滑ってしまう。

この2点に関してはスイッチを押す方向に力がうまく加わらないのが原因として考えられます。

対処としてはすべり止めの利用や抵抗の軽いスイッチへの変更、入力部位の変更等を考えます。

次に③スイッチが手から離れてしまうに関しては、持つ力が弱いことが考えられます。

その際は持ち方の変更や形状を変える、ベルトなどを使用して固定するなどを考えます。

④スイッチが押したままになるでは、先ほど挙げた重力の影響が大きいです。

スイッチは押すだけでなく離せないと入力されません。離せるという視点も重要です。

押したままになる場合は、抵抗の大きいものに変更したり、クッションなどを使用して重力の影響を取り除いていくことで入力しやすくなることがあります。

最後に介助者への配慮も重要になります。

設置位置の簡素化、介護者・本人をも含めた3者での設置使用・方法の説明と確認、破損の対応 スイッチに対応した業者に連絡、予備の入力装置の準備が挙げられます。

このような使用する側と支援する側双方が使用しやすいスイッチを選択していくことが適合には求められます。

2回にわたりナースコールや特殊スイッチ関して説明してきました。ここに書いたことがすべてではありませんが少し参考になればと思います。

<参考文献:筋ジストロフィー患者のケアシステムに関する総合研究 PT・OT共同研究連絡会:筋ジス患者の使いやすいスイッチ・コントローラーの工夫>

東埼玉病院リハ科ホームページはこちらをクリック

今回は当院でよく使用されているスイッチの特徴や実際の適合の流れをお伝えしたいと思います。

まず、各スイッチの特徴です。

ポイントタッチ、光電スイッチは手での入力も可能ですが当院では頬や口唇など頭頸部や顔面の機能を使用して入力することが多いです。

手での入力が難しい、スイッチを手で持つことが困難な患者さんに使用します。

これらのスイッチはベッドにアームを設置し、青い蛇腹の部分を調整することで体位交換等にも対応しやすいのが特徴です。(図1)

図1 頭頸部・顔面での使用が多いスイッチ

次に手指や足趾などを主に使用するスイッチです。

押ボタン式のスペック、ジェリービーン、ビックスイッチはそれぞれ押す強さや部位によって選択していきます。

また、ケースが他のスイッチは形状が薄いため変形の強い手足でも使用しやすいのが特徴です。(図2)

図2 手指・足趾用スイッチ

私たちはこのようなスイッチの特性を踏まえて、患者さんの機能を評価しスイッチを選択していきます。

この作業をスイッチの適合作業といいます。

ここからは適合の流れとポイントを簡単に紹介していきたいと思います。

まずは、患者さんの要望を聞くことが大切です。

ナースコールとして使用する場合はもちろんですが、スイッチとして使用する場合はPC操作やテレビの操作など何に使用したいのかを捉えます。

操作するものによって押す回数などが変わるためです。

次に、評価です。

もちろん関節の動く範囲や手の変形、筋力を評価していきます。

しかし、これらの評価でだけでは不十分です。

患者さんが発する言葉にも注目します。

「滑りそう」「硬い感じがする」など感覚表現も重要な情報です。

聞いておくことでスイッチの素材や作動圧を調整するヒントになります。

また、評価する上でのポイントは“てこ”と“姿勢”による変化です。(図3)

筋力に注目しがちですが、てこの働きによって押しやすさが変わります。

スイッチと押す部位の位置に注目してみると同じスイッチでも操作能力が変わる可能性があります。

また、姿勢が変わることで筋が引っ張られ動きが制限されたり、重力の影響で自分の意図しない時に押してしまうなどの問題も見られます。

スイッチを選ぶ際には姿勢変換も考慮して行うことが大切です。

図3 スイッチ適合時の評価ポイント

これらの評価をもとにスイッチを選択していきますが、よく見られる不具合と対処例を挙げたいと思います。

①スイッチが硬くて押しにくい②スイッチが滑ってしまう。

この2点に関してはスイッチを押す方向に力がうまく加わらないのが原因として考えられます。

対処としてはすべり止めの利用や抵抗の軽いスイッチへの変更、入力部位の変更等を考えます。

次に③スイッチが手から離れてしまうに関しては、持つ力が弱いことが考えられます。

その際は持ち方の変更や形状を変える、ベルトなどを使用して固定するなどを考えます。

④スイッチが押したままになるでは、先ほど挙げた重力の影響が大きいです。

スイッチは押すだけでなく離せないと入力されません。離せるという視点も重要です。

押したままになる場合は、抵抗の大きいものに変更したり、クッションなどを使用して重力の影響を取り除いていくことで入力しやすくなることがあります。

最後に介助者への配慮も重要になります。

設置位置の簡素化、介護者・本人をも含めた3者での設置使用・方法の説明と確認、破損の対応 スイッチに対応した業者に連絡、予備の入力装置の準備が挙げられます。

このような使用する側と支援する側双方が使用しやすいスイッチを選択していくことが適合には求められます。

2回にわたりナースコールや特殊スイッチ関して説明してきました。ここに書いたことがすべてではありませんが少し参考になればと思います。

<参考文献:筋ジストロフィー患者のケアシステムに関する総合研究 PT・OT共同研究連絡会:筋ジス患者の使いやすいスイッチ・コントローラーの工夫>

C3(OT)

東埼玉病院リハ科ホームページはこちらをクリック