前回の紹介から時間がたってしまいましたがSkyWatcher STARQUEST 80鏡筒のフーコーテストを行ってみました。

フーコーテスト

フーコーテストはフランスの物理学者ジャン・ベルナール・レオン・フーコー(Jean Bernard Léon Foucault)が考案した凹面鏡の検査方法です。

こちらの方が詳しく解説されています。

ニュートン式の反射望遠鏡で理想的な中心像を得るためには凹面の形状は放物面にする必要があります。

フーコーテストについて数式だけですとわかりづらいと思ったので自分なりにまとめてみました。

放物面鏡と球面鏡

放物面鏡の性質に関してはこちらの方の解説が参考になります。

放物面鏡の最外周で同じ接線を持つ球面鏡を考えます。

凹面鏡は3次元形状ですが光軸に対して回転対称な面になっていますので2次元で検討すればよくなります。

上記の解説から放物線の式は(1)式で表されます。

ここでPは放物面の焦点距離です。

放物線上の点をA点(x1,y1)とするとA点の高さy1は(2)式で表されます。

A点の接線に垂直な線の式は(3)式となり、y切片は(4)式となります。

このy切片、Hx1y1を中心としA点を通る円の半径は(5)式、円の式は(6)式となります。

(6)式を変形しyを求める形にすると(7)式となります。

(1)式と(2)式を使って光軸からの距離xに対する凹面の高さyを計算すると図1のグラフの赤い線と青い線のようになります。

凹面鏡の半径50mm、焦点距離100mmで計算してあります。

球面よりも放物面の方が深くなっています。

(4)式で示される放物線の接線に垂直な線は光軸に平行な光が放物線で反射されるときの入射光と反射光がなす角の2等分線になっています。

そのy方向の位置はx1が大きくなると高くなっていくことがわかります。

一方、A点を通り半径r1の球面中心はHx1y1から移動しません。

したがって球面で反射した光はA点では放物面と同じP点に到達しますが、光軸に近いB点では球面の方が接線の傾きが小さくなり反射光はP点よりも上に行くことになります。

この様な光軸に平行な光が球面で反射した際に光軸からの距離によって焦点を結ぶ位置が変化する状況を球面収差と呼びます。

光軸中心付近より外周部の方が焦点距離が短くなっている状態を正の球面収差と呼びます。

焦点距離600mm、有効径100mmの場合の球面と放物面の高さの差をグラフにしてみると図2のようになります。

最も違う中心部でも0.45um(0.00045mm)しか違いません。

図1のようなグラフ表示では重なってしまい違いが判らない状態です。

(図1の条件では0.1mm弱の差です。)

焦点距離を有効径で割ったものをFナンバーと呼んでいます。

これが10を超えると球面でも球面収差の影響がほとんどないとされているのも納得できそうです。

フーコーテストでの見え方

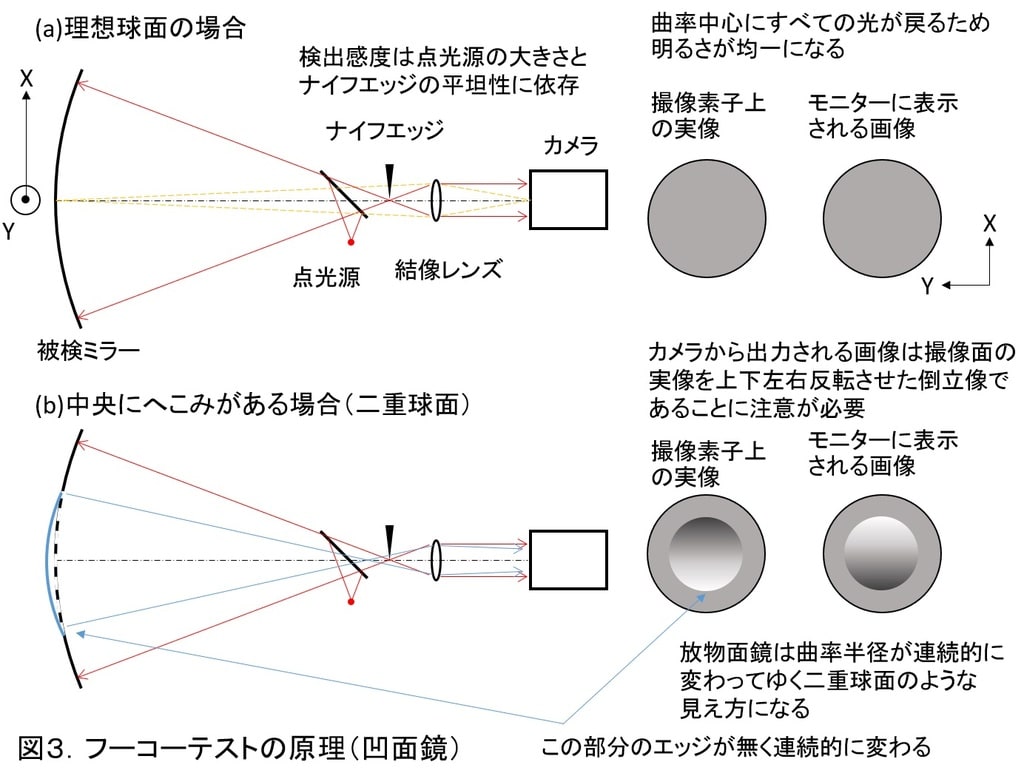

図3.に凹面鏡のフーコーテストの原理図を示します。

点光源から出た光が凹面鏡で反射され再び集光された焦点位置にナイフエッジを置いて集光された光を半分隠します。

(a)のように完全な球面の場合は焦点位置には点光源と同じ像が形成され、凹面鏡のどの位置から来た光も同じように集光されるため、全体が暗くなります。

ナイフエッジの位置が焦点からずれるとX方向のプラス側あるいはマイナス側が暗くなります。

一方、(b)に示したような二重球面になっていると外側の球面の焦点位置にナイフエッジを置くと中央のくぼんだ球面に対してはナイフエッジは焦点位置にないので中央部分はX方向のプラス側とマイナス側で明るさが変わってしまします。

この明るさの変化で凹面の評価ができるわけです。

尚、カメラを使ってモニターに表示した場合、カメラの撮像素子上にできた像とモニターに表示される像は上下左右が反転した像になるので注意が必要です。

また、結像レンズの焦点距離と配置によって観察できる範囲と焦点が合う位置が決まるので調整が必要です。

放物面の場合は光軸から離れた光ほど焦点位置が遠くなっていくので(b)の二重球面の画像の境界が無いような明るさ変化になります。

「放物面 フーコーテスト」で画像検索すると実際にテストされている方の画像が見つかります。

フーコーテストによる放物面鏡の評価

画像全体を見ていては判断が難しいので図4のように光軸から同じ距離離れた場所に穴をあけた遮光板を用意することで正確な評価が可能となります。

光軸からの距離と焦点位置のずれdを測定して(4)式の第二項と一致していれば完全な放物面ということになります。

フーコーテストによる対物レンズの評価

対物レンズの場合は図5のように平面鏡の反射を利用することでテスト可能となります。

ここで用いる平面鏡が平らでないと影響が出ますのでできるだけ平らな平面鏡が必要です。

λ/10以上の平面度が必要です。

尚、対物レンズの場合はレンズを透過して平行になった光を再び集光するので球面収差が無ければ全体が一様に暗くなります。

また、レンズを2回通るので凹面鏡の場合の2倍の感度になります。

SkyWatcher STARQUEST 80 鏡筒 のフーコーテスト

フーコーテストを行った結果は下記のようになりました。

(計測系のレンズの汚れが目立ちますが汚れの見え方で焦点距離の違いが判ると思います)

双眼鏡対物レンズは中心が山になっているように見えます。

この画像は放物面鏡のフーコーテスト結果に似ていますが、対物レンズなので全体が均一でなければ収差があります。

中間の位置で右側が暗くなっているので正の球面収差が大きいようです。

一方、STARQUEST 80 鏡筒は全体的にフラットに見え、わずかに凸になっているように見えます。

焦点距離が違うので(330mmと400mm)双眼鏡対物レンズの方が不利ですが、それを差し引いてもSTARQUEST 80 鏡筒は球面収差は少なそうです。

次回は実際の観察結果を紹介できればと考えています。

(これまたいつになることやら)