尾瀬

尾瀬(国立公園・日本百景・特別天然記念物)

尾瀬は福島県、群馬県、新潟県、栃木県の4県にまたがる高地にある盆地状の高原です。

尾瀬ヶ原のほか尾瀬沼や至仏山、燧ヶ岳等の地域をまとめて尾瀬と呼んでいます。

今から数百万年前から1万年前までの間に周辺の火山活動により川がせき止められて盆地が形成され、その後5,000年~6,000年かけて今の高原になったと考えらえています。

尾瀬の中心となる尾瀬ヶ原は約1万年前に活火山である燧ヶ岳の噴火活動によってできた湿原で、古くからかつてここは湖で後の土砂の堆積により平坦な湿地帯になっていったと考えられていました。

しかし1972年のボーリング調査で地下81mまではここが湖だったという証拠が得られなかったため、現在では盆地に堆積した土砂によって湿原が形づくられたとする説が有力になりつつあります。

尾瀬ヶ原

尾瀬の東部に位置する尾瀬沼は、約8,000年前に火山活動により山体崩壊を起こしてできた盆地の東半分が溶岩などによってせき止められ、これにより成立したと考えられている湖です。沼と呼称されているものの、湖のなかでも標高600m以上の高原に形成される高山湖です。

尾瀬沼

1934年、『日光国立公園』の一部として尾瀬地域が指定された後、2007年に分割され周囲を新たに編入する形で『尾瀬国立公園』として新設されました。

1953年、国立公園特別保護地域に指定され、国立公園のなかでも特に重要な地区となります。

1956年、天然記念物に

1960年、特別天然記念物に指定され日本で4箇所ある天然保護区域のうちのひとつとなりました。

高原のほぼ全域で歩道以外への立ち入りが厳しく制限されている、ごみ持ち帰り運動の発祥地であるなど日本の自然・環境保護運動の象徴でもあります。

特に尾瀬沼・尾瀬ヶ原は日本でも有数の湿地帯で、湿原には大小1,500以上もの池塘(ちとう)があり、その神秘的な景観から「神々の遊び場」と呼ばれていました。

元々湿原が成立した頃は氷河期時代でしたが、高原の盆地という特殊な地理条件のため他地域の植物があまり入り込まず、氷河期に生育していた植物がそのまま現在も自生しています。

付近一帯には尾瀬以外ではロシアが南限という、本来寒帯・亜寒帯にしか自生しない高山植物や水生沼沢植物が独自の生態系を有していて、生物学的にも非常に貴重な植物の宝庫となっています。

また尾瀬沼は、1927年に開催された日本百景にも選定されています。

池塘

尾瀬ヶ原の山小屋へ食材を運ぶ歩荷

生鮮食料品などを背負子(しょいこ)に担いで山越えをしたり、山小屋などに荷揚げをする人のことを歩荷(ぼっか)と呼んでいます。

尾瀬に生きる ~ダムと長蔵小屋と~

尾瀬はその豊富な水量と高落差から、明治時代以来より水力発電の有望な地点として多数の電力会社等から注目されていました。(当時は関東地方だけでも十社以上の電力会社が商っていました)

1903年、水力発電を作る動きが活発化すると、初めて尾瀬ヶ原にダム建設の計画が持ち上がりました。

1918年、当時の利根発電株式会社が尾瀬ヶ原・尾瀬沼を所有者より35万円で買収すると、

1919年、関東水電株式会社が尾瀬沼の水利権を群馬県知事に、信越電力株式会社が尾瀬を源流とする只見川の水利権を福島県知事に申請し、本格的にダムの建設計画がスタートしました。

(1921年に認可)

そんな中、ダム計画に反対する尾瀬沼のほとりに住む一人の青年がいました。

平野長蔵。

尾瀬の北側に隣接する、福島県は檜枝岐村で生まれ育った彼の名前は、尾瀬の歴史記録に最古の個人名として載っています。

年表の1889年からその物語は始まっています。

1889年、平野長蔵は故郷である檜枝岐村の産土神として信仰される燧ヶ岳に登頂し初めて登山道を開きました。(燧ヶ岳開山の年)

尾瀬の美しい自然に魅せられていた長蔵は尾瀬沼西端の沼尻に行人小屋(修行者のための施設)を建て、そこを活動の拠点にしました。

この年が俗に「尾瀬開山の年」と言われています。

燧ヶ岳より

1903年、尾瀬ヶ原のダム建設計画が明らかになると、長蔵はこれに反対するために沼尻の行人小屋に定住を始めました。

1908年、沼尻に初めて山小屋を建設し、そこに定住します。これが「長蔵小屋」の始まりでした。

1915年、「長蔵小屋」を沼尻から尾瀬沼東岸に移すと、

1919年、尾瀬沼と只見川の水利権を電力会社等が申請したことを受け、長蔵は単身で尾瀬の自然を守る運動を起こしました。

1922年、関東水電は尾瀬ヶ原・尾瀬沼を含む尾瀬一帯の水利権を群馬・福島・新潟の3県知事に申請、認可されました。

長蔵は水利権認可取消の訴願を起こし、尾瀬に永住する覚悟で妻子を伴って「長蔵小屋」へ入山し、ダム計画に抵抗の意思を示しました。

関東水電は尾瀬の水利権を取得すると直ちに「尾瀬原ダム計画」を発表しました。それは尾瀬ヶ原一帯をダムにし尾瀬沼・尾瀬ヶ原間と至仏山にトンネルを掘り、発電所を作るという計画でした。

長蔵は単身上京し当時の水野錬太郎内務大臣に宛て請願を提出しました。しかし請願書は退けられ、

1923年、長蔵は再度水野内務大臣に「尾瀬原ダム計画中止」の嘆願書を送付しました。

これらの長蔵の訴えにより尾瀬の自然保護がはじめて政治問題として取り挙げられ、社会に広く知られるきっかけとなりました。

いつからか人々は長蔵のことを「尾瀬の主」と呼ぶようになり、現在では「日本の自然保護の象徴」とも呼ばれています。

1930年 8月20日 平野長蔵 永眠(1870~1930 享年60)

小学校も満足に出られぬ貧農の家に生まれた長蔵の夢は、都会の俗塵を離れたこの静かな森の中に質実剛健の気を養う学生村を作ることでした。

彼が最初に尾瀬へ入った時、一年の間にこの地を通り過ぎていく人の数は30人にも満たなかったそうです。そんな厳しい自然の尾瀬に永住をする業は想像を絶します。しかし「尾瀬を守りたい」という強い思いが、長蔵の艱難辛苦の暮らしを支えたそうです。

「長く尾瀬が人間の心のふるさとであるように…」平野長蔵

長蔵の死後「長蔵小屋」は息子の長英が住み、父の遺志を受け継ぎました。

頑固一徹な気骨の士であった父に対し万葉を愛し文学にも勤しむ温厚な性格であった長英は、貧しさ故勉強したくとも中学にも行けなかった環境のなか、独学で後に中学を終えるどころか小学校教師の資格まで得ていました。

当初は山小屋の厳しい毎日の暮らしの中で、彼は人間を慕い、世事に憧れ、どうしても山に生き続けることに決心がつかなかったといいます。しかし直向きに訴えかけていた父の死が長英の心を転換させ、30才を前にして生涯をこの地に埋もれる決意を固めたのでした。

1939年、日本発送電(日発)が発足し、以後ダム事業は日発の手に委ねられることになります。すると群馬県は、尾瀬沼から三平峠をトンネルで貫いて取水路を作り片品川源流へ導水する「利根川河水統制計画」を策定し、

1944年、いよいよ日発を主体にトンネル工事が開始されることになりました。

その後太平洋戦争の激化によって工事は一時休止され、長英にも召集がかかり南支に出征させられました。

その頃尾瀬を訪ねる登山者の殆どは、戦地に出征する二十歳前後の若者たちだったそうです。彼らは口を揃えて「死ぬ前に一度でいいから尾瀬を見ておきたい」と言って入山し、そして征野へと散っていきました。(長英の妻、靖子談)

終戦を迎えると、

1947年、学者・日発・農林省・文部省・群馬福島両県関係者の総勢40名によって、その後の工事についての可否が長蔵小屋で協議されました。

40の名簿のなかには戦地から還ってきた長英の名前もありました。しかし反対は長英1名のみで協議は可決され、工事は再開されました。

トンネル工事が進むなか様々な計画案が錯綜し、福島県と群馬県、新潟県が尾瀬原ダムの発電設置場所を巡り対立しました。

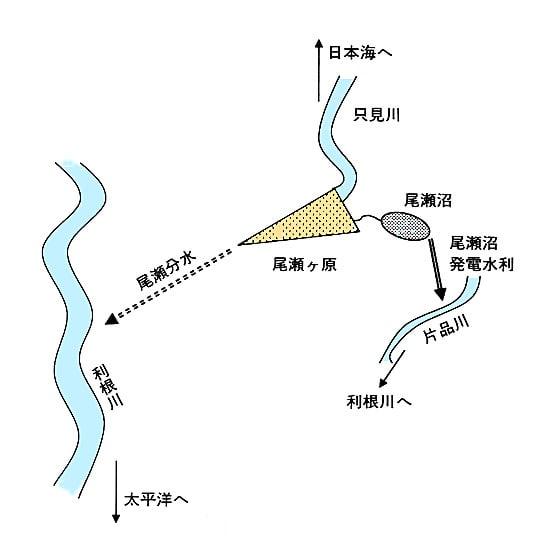

日発東北支社が策定した只見川に建設する案(只見川本流案)を福島県が支持し、日発関東支社が策定した貯水を分水して利根川に建設する案(尾瀬分水案)を群馬県が支持すると、後に新潟県が只見川の流域を変更する案(只見川分水案)を呈示し、状況は混沌としました。

最大の問題は水利権でした。尾瀬沼の水利権は関東水電の流れを汲む日発関東支社が保有し、只見川のそれは対立する福島県が保有していたからです。

そこでダムの規模を大幅に拡大し只見川・利根川・片品川の3箇所に発電所を建設する案(理想案)も挙がりました。しかし意見調整は決裂したままでした。

1949年、具体的な計画案がまとまらないままとうとう取水路が完成すると、尾瀬沼は水位の上下による植物の枯死が始まりました。そして早稲ッ沢湿原の白い砂浜は姿を消しました。

1951年、「電力事業再編令」に伴い日発が分割し、東京電力と東北電力が誕生します。尾瀬沼の水利権とダム計画はそのまま東京電力が継承することになりました。

長英は必死にダム計画の中止を唱えましたが、

1953年、協議により「只見川本流案」+「分流案」の一部が正式な事業として決定されました。

しかしこの頃から尾瀬の自然を守ろうとする文化人や生物学者、登山家たちが長英の活動を支援しだしました。そしてダム建設に反対するための運動が始まりました。

それは全国各地へと広がり、彼らは長英と共に「尾瀬保存期成同盟」を発足し、懸命に尾瀬の保存を世間にアピールし続けました。

この「同盟」はその後ダム反対運動だけでなく、特定森林地域開発林道(スーパー林道)建設反対運動やゴミ持ち帰り運動なども進め、尾瀬の自然保全に広く貢献しました。それが現在の「日本自然保護協会」へと発展することとなり、尾瀬原ダム反対運動は日本で初めての自然保護運動として、自然保護史に名を残しました。

「人間は自然と調和し平和共存することによってのみ、永く生き残り繁栄する。美しい祖国の山河を後世子孫に残すことが至上の達成すべき使命である。」(日本自然保護協会より)

これらの運動が功を奏し、文部省や厚生省などでも尾瀬を保護する動きが高まり(※)、尾瀬は国立公園特別保護地域、天然記念物、特別天然記念物と指定されていきます。そして

1966年、尾瀬原ダム計画は事実上凍結されることとなります。

(※文部・厚生両省はダム計画当初から反対を表明していました)

相次いで尾瀬地域が複数の特別区に指定されたことと、尾瀬を扱った曲「夏の思い出」がNHKによって放送されたことも重なって尾瀬は有名な観光地になり、尾瀬ブームが起こりました。

入山の交通手段に自動車を利用する人が増えてくると、群馬・福島・新潟の各県は自動車で乗り入れができる、より簡便な観光ルートの建設に取り掛かりました。

1960年代当時、自動車で入山できる場所は富士見峠しかありませんでしたが、この後、鳩待峠、沼山峠が整備され、峠の頂上付近まで自動車で乗り入れることができるようになりました。

1970年、さらに三平峠と沼山峠を結ぶ自動車道の建設が始まると、

1971年、長英の息子の長靖がその中止を直訴すべく当時の大石武一環境庁長官の元を訪れました。長靖の熱意に心を動かされた大石は彼とともに現地を視察すると、尾瀬の悲惨な状況を目の当たりにしました。そして即刻、建設は中止されることになったのです。

長英は1963年に病に倒れ、その後は彼の息子であり長蔵の孫でもある長靖が経営の全責任を負っていました。

長靖も長英同様、祖父と父の志を引き継ぎ「尾瀬の自然を守る会」を発足させるなど精励恪勤自然保護活動に取り組んでいました。が不運なことにその年(1971年)の12月、尾瀬からの下山中に三平峠で遭難し、志半ばで凍死しました。

その日長靖は翌日東京で控えていた「自然保護の会」の会議に出席するために、大雪故に一度は断念したものの強いて下山を決行したといいます。そんな彼の誠実さの表れが事故につながってしまったのではないかと言われています。

遭遇した登山者に看取られながら、3人の幼い子どもたちのことや楽しかりし日のことを明るく語り「生涯に悔いはなかった」というのが最期の言葉だったそうです。

いつかある日 山で死んだら 古い山の友よ つたえてくれ

父親には 安らかだったと 男らしく死んだと つたえてくれ

(デュブラ)

長靖は事故の前夜、「長蔵小屋」でビバルディの「四季」を聞いた後、一人でこのデュブラの歌を歌っていたといいます。

1971年 12月1日 平野長靖 永眠(1935~1971 享年36)

「自分はしたくとも許されなかったから、どんなに苦労しても子供たちだけは好きなだけ勉強させてやりたい」そんな父の言葉に応え京都大学に進学した長靖は、将来は当然「長蔵小屋」の後を引き継いでいくものとされてい、何かと周りから「三代目が大事なんだ」と言われ続けていました。

彼はそのことを思い悩んでおり「その問題はもはや慢性化しているが、自分には別の価値もありうる」と周囲の人たちに常々漏らしていました。(「尾瀬に死す」平野長靖より)

家によって定められる運命への反発もあったのでしょう、長靖は大学を卒業すると寧ろ尾瀬に入ることを避け、北海道の新聞会社へ就職するのでした。

しかし1961年の実弟睦夫の死を契機に実家の要望も強まり、遂に長靖もまた父がそうしたように尾瀬に帰って家業を継ぐ決心をしました。

宛も如何にしようと逃れることのできぬ運命に引き寄せられていくかのように…。

幾許尾瀬と社会との関わりのなかで理想と現実を苦慮していたか葛藤が窺える、彼の死後出版された遺稿集の一節で長靖はこう語っています。

「尾瀬に死す」平野長靖

妻の紀子と

「守る 峠の緑の道を 鳥たちのすみかを みんなの尾瀬を 人間にとって ほんとうに大切なものを…」平野長靖

後に大石環境庁長官は“尾瀬に関する随想”の中で、長靖のことについて、こう記しています。

「尾瀬に関する随想」大石武一

ダム計画は一旦凍結されたかのように見えましたが、経済成長に伴って首都圏での水需要が高まるなか、生活用・工業用水などの水資源として尾瀬ヶ原を利用しようという新たな動きが関東各県に広がりました。

次第に「尾瀬原ダム計画」が再び持ち上がるようになり、東京を始めとする千葉・埼玉・群馬・栃木・茨城の一都五県は「尾瀬水利対策期成同盟会」を結成すると、ダムの貯水を利根川へ導水する計画を打ち出しました。

一方利根川への分水に反対する福島県と新潟県は、人口の数で関東に対抗するために東北の宮城・山形・岩手・秋田・青森の五県と協力することになり、遂に十三の都県による関東対東北の対立にまで発展し事態は泥沼化しました。

水利権を巡っての県同士の争いは実に50年以上続くこととなります。

「この静かな原始的風致、これが尾瀬の生命なのだ。私は永久にこの静寂さと、この汚れなき風致の保存せらるることを念じてやまぬ。父の一生を捧げた所、仙境と人に称えられるる尾瀬沼のほとりに、父の後を継ぎ、父の創った山小屋を営むことに私は生甲斐と幸福を感ずる。」

(『尾瀬』平野長英より)

1988年 1月18日 平野長英 永眠(1903~1988 享年84)

長英は物心付く後は父と共に、病に伏せる後は息子と共に、死屍累累たる戦野の銘肝を胸に84年の生涯の全てを掛け尾瀬の自然を守るために尽力しました。

我が子に先立たれる親の悲歎は痛に計り知れません。しかし長英はその惨苦なる天運にも、この山に掛かる全ての脅威にも決して屈しませんでした。

特に終戦直後は客足も遠退き生活は難儀を極めたといいますが、決して尾瀬の自然保護と利害の触れあう「山小屋の経営者」として訴えるのではなく、あくまで市民活動のなかの「一人の市民」として、また運動組織者として働き掛けていく、という確たる理念のもと過大な要求を自らに突きつけ、強く生きていったのでした。

「自分は尾瀬の自然の中に生きている ひとつの生物である…」平野長英

長英の死後から5年、棚上げされた状態だった「尾瀬原ダム計画」に転機が訪れました。

1993年、「行政手続法」が施行され、水利権問題に期限が決められることになりダム計画を引き延ばしすることができなくなったのです。

1996年、そしていよいよ期日が迫りこれ以上の事業推進は困難と見た東京電力は、尾瀬沼の水利権更新を断念し放棄しました。この時点をもって「尾瀬原ダム計画」は正式に消滅し、永きに渡る闘諍は完全に終焉を迎えました。

長英の、どんなにこの日を待ち望んでいたことでしょう。

36才という若さで絶入った長靖の、何と無念だったことでしょう。

あの日、長蔵が尾瀬の夕日に決意した長蔵小屋から実に93年に及ぶ、余りにも長く嶮しい道程でした。

但し現在でも尾瀬地域の約4割にあたる群馬県側の全ては東京電力の所有地になっています。

尾瀬沼から片品川源流への取水路は現在も発電用に通水していて、沼の水位低下と湿原の乾燥化の一因にもなっています。(2014年7月現在)

「長蔵小屋」は今も尾瀬沼のほとりに建ち、長靖の息子の太郎がその遺志を受け継ぎ、尾瀬を守っています。

柳蘭の丘(ヤナギランの丘)

長蔵とその親子三代の墓は尾瀬沼の小高い丘にひっそりと佇み、尾瀬とそこを訪れる人々を見守っています。

「長く尾瀬が人間の心のふるさとであるように…」