R200SSがBalconのベランダにやってきました。R200SSは、ビクセンのベストセラーのニュートン式反射望遠鏡望遠鏡です。

Vixen 天体望遠鏡 R200SS鏡筒 | ビクセン Vixen

株式会社 ビクセン 「Vixen 天体望遠鏡 R200SS鏡筒」ページです。天体望遠鏡、双眼鏡、単眼鏡、フィールドスコープ、顕微鏡、ルーペ、コンパスなど、様々な光学機器製品のご...

ビクセン Vixen

Balconが、天文少年時代は、反射望遠鏡は、少年には向いていないと教えられ、天文部も、主力は、五藤光学の15cm屈折赤道儀でしたので、今日のこの日まで、ニュートン反射望遠鏡望遠鏡には触ったことはございません。もちろん、煩わしいと言われている光軸合わせもしたことはありません。

では、どうしてR200SSを入手したかというと、2022年4月から価格改定で値上げされてしまったからなのです。値上げ前の価格で在庫限りで、アイベルさんが販売していたので飛びついてしまいました。

なぜ20cmの反射望遠鏡かというと、Balconが天文少年の頃は、いつかは、8cm屈折赤道儀か、20cmの反射赤道儀を手に入れることがアマチュアの夢だったのです。今なら30cmから60cmの反射望遠鏡を普通に運用しているアマチュア天文愛好家もいますが、あの頃は、いつかは、20cmだったのです。

それ以外の理由としては、、Balconの体力とベランダでの取り回しをを考えると、20cmが限界かと思われます。F4の鏡筒なので、長さは思いの外短い感じです。ベランダのLosmandy GM8赤道儀に載せて、撮影できるように色々パーツを取り付けて、バランスを取ろうとすと、現有のカウンターウェート(3.2kg)では、バランスが取れないことが判明。ウェート(5kg)も新調しました。付属のファインダーの光軸合わせは、xy式なので、あっけないほど簡単でした。

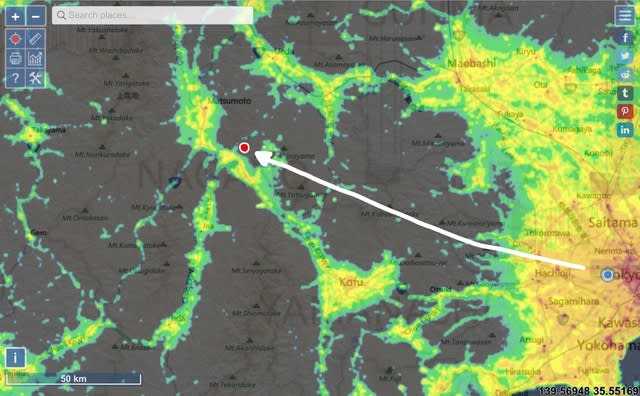

温度順応かかる時間や、東京西部のシーイング(3秒角の揺らぎが普通)を考えると、分解能もそこそこあればいいので、このサイズの鏡筒に落ち着きました。ベストセーラーだけあって、ネットの情報も豊富です。

副鏡の結露対策に屈折式のように簡単に電熱ヒーターを巻くようなことはできないので、まずは、フードを製作することにしました。

フードの土台には、ビクセンの樹脂製フードを購入して、これの外側に緊急用保温ブランケットを貼り付けて、放射冷却による温度低下を防ぐことにしました。

樹脂の放射冷却で失う熱量は、意外と多いらしいです。この記事を参考させていただきました。ありがとうございます。

夜露対策 「一ノ段:冷却防止」

乾燥剤の面倒から逃れる望遠鏡の夜露対策 にチャレンジ中です。 前回の遠征で 夜露による撮影大惨敗 を喫したからには、その時の体験を対策に活かさない手はありません。...

内側は、樹脂の表面剥き出しで、ピカピカです。

折角フードですから迷光対策もすることにします。植毛紙をフードの内側に貼るのが定石でしょうが、今回はファインシャットSPというポリウレタンでできたシートを貼ります。植毛紙は、植えた毛が抜け落ちて、ゴミが光学系に付着するのがイヤなので、付けたりハズたりの回数が多いフードでは、耐久性も高そうなポリウレタンシートを採用しました。

厚み極薄0.2mm!内面反射防止シートの定番 ファインシャットSP

厚みたったの0.2mm!ファインシャットSPは極細発泡の光吸収機構を持つポリウレタンシート。植毛には無い扱いやすさと、赤外までカバーする光吸収特性を両立しています。 レ...

KoPro

フードの裏側に、シャインシャットSPを張って同じ角度で撮影するとこんな感じ。ゴミを片付けていないので、お見苦しくて、申し訳ありません。

テカリはだいぶ改善されました。シャインシャットSPの問題点は、植毛紙よりも価格が高いことでしょうか。銀河の近赤外撮影にも効果があるといいなと思っています。

完成した。20cm級反射望遠鏡用フードです。

このフードは、現有の高橋のミューロン180cと共用する予定で、近赤外光フィルターで、銀河をバシバシ撮る予定です。ところが、銀河の季節が終わりそうで、ハラハラしてます。

新しい機材を導入するとなぜか、天の声の主と天気がご機嫌斜めになります。とほほ。