◆11-1.~草香幡梭姫皇女と大草香皇子と忍坂大中姫~

八田皇女は、『日本書紀』では「八田皇女」および「矢田皇女」と表記され、『古事記』では「八田若郎女(やたのわきいらつめ)」と記されています。父は応神天皇、母は日触使主(ひふれのおみ)の娘である宮主宅媛(みやぬしやかひめ)とされています。しかし、成務天皇、応神天皇、仁徳天皇の正体がいずれも去来紗別命であると考えると、八田皇女が応神天皇の娘とされることには矛盾があります。自分の娘と婚姻することは今も昔もあり得ないからです。当時の女性の婚姻年齢が概ね13歳からであることを考慮し、八田皇女の婚姻の年からその生年を推測すると、彼女が誉津別命の娘である可能性はないと考えられます。ただし、「皇女」と称されていることから、皇族出身であることは間違いないでしょう。最も妥当な推測として、八田皇女は誉津別命の息子である稚野毛二派皇子(誉屋別皇子)の娘であった可能性が高いと思います。この見解であれば、皇族の血統に属しつつも、他の矛盾を解消することができるからです。

『日本書紀』の応神紀によると、応神天皇11年に日向国に髪長媛という美しい女性がいることを知った応神天皇は、彼女を宮中に召すことを考えました。そして、応神天皇13年3月に髪長媛を召喚し、同年9月に彼女を摂津国の桑津邑(現:大阪市東住吉区)に住まわせました。その際、大鷦鷯尊(後の仁徳天皇)が髪長媛に心惹かれるようになり、そのことを知った応神天皇は、髪長媛と大鷦鷯尊を結婚させたと伝えられています。髪長媛が生んだ子供は、大草香皇子(大日下王・波多毘能大郎子)と草香幡梭姫皇女(橘姫皇女・若日下部命・長目比売)とされています。

しかし、成務天皇、応神天皇、仁徳天皇の正体は去来紗別命でした。では、ここに登場する大鷦鷯尊とは一体何者なのでしょうか?応神天皇には多くの皇子がいたとされますが、実際に誕生した皇子は履中天皇、住吉仲皇子、反正天皇、允恭天皇の4人だけです。これらの皇子はいずれも別の妃を持っており、髪長媛と関係を持った人物としては該当しません。また、その他の成人した皇族を考えると、甥の稚野毛二派皇子が該当するでしょう。従って、『日本書紀』において仁徳天皇と髪長媛の子供とされる大草香皇子と草香幡梭姫皇女は、実際には稚野毛二派皇子と髪長媛の間に生まれた子供であったと考えられます。さらに、草香幡梭姫皇女の母である髪長媛が日向国から召喚された年とされる応神天皇13年は、壬寅年(402)でしょう。この年は仲哀天皇の治世31年目にあたり、去来穂別命の立太子の年でもあります。この点については後述する予定です。

『記紀』では、大草香皇子と草香幡梭姫皇女は兄妹とされていますが、実際は異母姉の八田皇女と大草香皇子、草香幡梭姫皇女の3姉弟であったと考えられます。『日本書紀』には、大草香皇子と草香幡梭姫皇女の誕生を暗示する逸話が記されています。仁徳天皇58年5月 荒墓の松林の南側の道に突如として二本のクヌギが生え、道を挟んで生えた二本のクヌギの枝は、先で一本に繋がっていました。さらに、仁徳天皇62年5月には、遠江国の使者から「十囲もある大木が大井川の河の曲がり角に流れ着き、その根本は一本で、先が二股に分かれていた」という報告がありました。この大木は後に御船を作るために使用されたと記されています。

仁徳天皇58年が去来紗別命58歳の年だとすると、該当するのは甲辰年(404)です。一方、仁徳天皇62年が去来紗別命68歳の年だとすると、該当するのは戊申年(408)になります。二本のクヌギが一本に繋がっていたという逸話は、神武朝と崇神朝の二つの王朝が継体天皇によって統合されたことを象徴していると考えられます。また、大井川の流木が二股に分かれていたという記述は、崇神朝の草香幡梭姫皇女が神武朝の履中天皇に嫁いだことを表しているのでしょう。従って、甲辰年(404)に大草香皇子が誕生し、戊申年(408)に草香幡梭姫皇女が誕生したと考えることができます。

実は、この62年の記事の続きには、仁徳天皇65年 飛騨の国に宿儺という、体が一つで二つの顔を持つ人が皇命に従わず人民を略奪するため使いを出して討伐したとされるのです。さらに、仁徳天皇67年の記事に 吉備の中国の川島河の川股に、竜がいて人を苦しめたため、笠臣の先祖の県守が竜の仲間共々退治した。この時、叛く者が一人二人いたとされます。

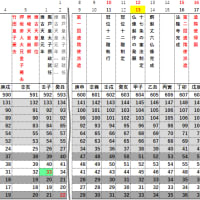

中国の皇帝の奢侈品に見られるように、竜は皇帝の象徴です。従って、退治された竜は皇族を指していると考えられます。古代天皇の実年13を見て下さい。仁徳天皇65年が去来紗別命65歳の年だとすると、該当するのは辛亥年(411)です。同時にこの年は『古事記』に丁卯年に83歳で崩御したとされる仁徳天皇67歳の年にあたります。この年に、稚野毛二派皇子が薨去したのではないでしょうか。討伐さらたとあることから、殺害されたのでしょう。稚野毛二派皇子が殺害された理由として、この年もしくは前年に彼の母である弟姫皇女が薨去したことが考えられます。弟姫皇女が存命中であった間、去来紗別命は手を出すことができなかったのではないでしょうか。しかし、弟姫皇女という強力な後ろ盾を失ったことで、去来紗別命は、自身の死後、再び崇神王朝の稚野毛二派皇子が政権を奪還することを恐れたのではないでしょうか。さらに、稚野毛二派皇子にはすでに大草香皇子や草香幡梭姫皇女などの後継者が存在していたため、躊躇することなく葬り去る決断を下すことができたのでしょう。

問題は草香幡梭姫皇女に関してです。稚野毛二派皇子には、忍坂大中姫命という皇女があり、允恭天皇の皇后となっています。しかし、『日本書紀』の仁徳紀には忍坂大中姫命の名前が記載されていません。さらに、忍坂大中姫命の母は弟日売真若比売命とされていますが、この名前は『上宮記』に登場する稚野毛二派皇子の母である弟比売麻和加と同一の名前です。従って、この弟日売真若比売命は、稚野毛二派皇子の母である弟姫皇女の名前を記述したものであると考えられます。

では、なぜ忍坂大中姫命の母親の名前が伏せられているのでしょうか?稚野毛二派皇子は、草香幡梭姫皇女の誕生後、わずか3年で薨去したと考えられます。この3年間に別の妃との間に子を儲けたとすれば、辻褄が合いますが、母親の名前が伏せられているということは、何か公に知られたくない事情があったと考えられます。恐らく、草香幡梭姫皇女と忍坂大中姫命は同一人物なのではないでしょうか。先ほど述べた大井川の流木が二股に分かれていたという記述は、草香幡梭姫皇女(忍坂大中姫命)が履中天皇の皇后となり、履中天皇の崩御後に允恭天皇の皇后となったことを示唆しているのではないでしょうか。

仁徳天皇(去来紗別命)が八田皇女を皇后に迎えた理由は、彼女が稚野毛二派皇子の娘であり、伊須気余理比売の血統を受け継ぐ崇神王朝の皇女だからです。皇位継承において絶対条件とされるのは、伊須気余理比売の血統を受け継ぐ女性を皇后に迎えることです。応神天皇として大中媛を迎えることに失敗した去来紗別命は、自らの系譜を一代繰り下げ、応神天皇の息子である仁徳天皇と称して仕切り直し、八田皇女を皇后に迎えることで正統な天皇としての地位を確立したのです。同様に履中天皇や允恭天皇も稚野毛二派皇子の娘の草香幡梭姫皇女(忍坂大中姫)を皇后としたのでしょう。

◆11-2.~履中天皇~

『日本書紀』によれば、履中天皇の名は去来穂別命とされ、仁徳天皇31年に15歳で皇太子となり、庚子年2月1日に即位、享年70歳で崩御したと記されています。一方、『古事記』では、履中天皇は享年64歳で壬申年に崩御したとされています。『日本書紀』の記述に基づくと、履中天皇の即位した庚子年は西暦400年にあたり、治世6年後の乙巳年(405)に崩御したことになります。しかしながら、父親の去来紗別命(成務、応神、仁徳天皇)が崩御したのは乙卯年(415)です。『日本書紀』における履中天皇の治世の年代に関する情報は時系列的に一致しません。では、『古事記』に記されている履中天皇の崩御年である壬申年(406)、および享年64歳という記述は正確なのでしょうか?

履中天皇は5世紀初頭の天皇と考えられています。この時期の壬申年は西暦432年に相当し、この年に享年64歳で崩御したとすれば、誕生年は己巳年(369)となります。この年は崇神天皇崩御の前年であり、父親の去来紗別命が23歳の年齢にあたります。世代的には特に問題は見当たりません。しかしながら、履中天皇は仁徳天皇31年に15歳で皇太子となったとされています。履中天皇が15歳となる年は癸未年(383)になりますが、この年は、父親の去来紗別命が誉田別命として立太子した年です。これにより、『古事記』の情報もまた虚偽である可能性が高いと思われます。

では、実際の履中天皇の生没年を知ることは可能なのでしょうか?ここで重要なのは、『記紀』に記されている天皇の年齢は、必ずしも本人の年齢ではなく、先代や主要な天皇・皇族の年齢であることが多いという点です。従って、履中天皇の享年として記録されている70歳や64歳という年齢も、他の天皇の年齢である可能性があります。このことを考慮すると、これらの年齢が一致する年が履中天皇の誕生年、もしくは崩年であると考えられます。

古代天皇の実年13をご覧下さい。『日本書紀』では、応神天皇誕生以前の歴代天皇の治世が1年前倒しにされています。『日本書紀』で景行天皇70歳にあたる年は、実際の八坂入媛命が64歳となる年と同じ、戊子年(388)に該当します。この年に履中天皇が誕生したのではないでしょうか。

北畠親房が記した『神皇正統記』や、江戸時代の写本『神皇正統録』には、履中天皇が仁徳天皇17年、己丑年(389)に誕生したと記されています。この年から逆算すると、仁徳天皇元年は癸酉年(373)にあたり『日本書紀』が記す仁徳天皇が即位した癸酉年と一致します。ところが、戊子年(388)は仲哀天皇17年にあたるのです。『神皇正統記』や『神皇正統録』が仁徳天皇17年としますが、仲哀天皇17年が正しいのではないでしょうか。

さらに、履中天皇の誕生が戊子年(388)だと15歳になる年は壬寅年(402)です。この年は仲哀天皇の治世31年目にあたります。『日本書紀』の履中紀には、履中天皇が仁徳天皇31年に15歳で立太子されたと記されています。つまり、『日本書紀』で履中天皇が立太子された仁徳天皇31年は、実際には仲哀天皇31年だったのです。従って、履中天皇の誕生は戊子年(388)で間違いないでしょう。

履中天皇の母親は、葛城襲津彦の娘である磐之媛命とされていますが、磐之媛命の父親とされる葛城襲津彦の正体は去来紗別命です。磐之媛命は大中媛と兄媛をモデルにした架空の人物と考えられます。ご説明したように兄媛が日本に渡来し、宗像大神に奉祀されたのは丁亥年(378)です。この年は履中天皇誕生の前年にあたります。この宗像大神とされる神の正体は応神天皇(去来紗別命)でしょう。『日本書紀』にも、応神天皇が兄媛を寵愛したことが記されています。この兄媛こそが履中天皇の実母ではないでしょうか。

『日本書紀』によると、仁徳天皇は治世87年1月16日に崩御し、翌年の庚子年2月1日に履中天皇が即位したとされています。しかし、実際に去来紗別命(仁徳天皇)が崩御したのは乙卯年(415)でした。履中天皇が2月1日に即位したとされることから、翌年を待たずに、崩御の翌月となる2月1日に即位したのでしょう。また、履中天皇が5世紀初頭の天皇であることから、『古事記』に記されている履中天皇の崩年とされる壬申年(432)は正確であるように思います。従って、履中天皇は戊子年(388)に誕生し、乙卯年(415)に即位、治世18年、壬申年(432)に45歳で崩御したものと思います。

先ほど、戊申年(408)に草香幡梭姫皇女が誕生したと述べましたが、『日本書紀』によると、草香幡梭姫皇女が履中天皇の皇后となったのは履中天皇6年とされています。該当する年は庚申年(420)です。この年、草香幡梭姫皇女は13歳になります。これは当時の結婚適齢期に該当するため、草香幡梭姫皇女が戊申年(408)に誕生した可能性は高いように思います。

履中天皇6年、皇妃黒媛が薨去しました。『古事記』では、黒媛は葛城襲津彦の息子・葦田宿禰の娘とされていますが、葛城襲津彦の正体は去来紗別命でした。従って、葦田宿禰という人物は実在しないでしょう。では、黒媛の正体は一体誰なのでしょうか。私は、黒媛は八田皇女と同一人物であると考えます。『日本書紀』では、黒媛は羽田矢代宿禰の娘とされています。履中紀には黒媛が崩御された時に、大空から「鳥往来う、羽田の汝妹は、羽狭に葬り立ちぬ」(訳:鳥が通う羽田のお前の妻は、羽狭に葬り去られたぞ)と告げる声がしたとあります。「羽田」は「八田」とも表記できます。仁徳天皇の崩御後、八田皇女は全く記録に登場せず、皇后でありながら皇太后にもなっていません。これは、黒媛と八田皇女が同一人物であるためではないでしょうか。履中天皇と八田皇女の年齢差は1歳しかなく、八田皇女が父親である仁徳天皇の皇后であったため、彼女の名前を黒媛に変えたものと考えられます。皇妃とされますが、実際は履中天皇の皇后だったのでしょう。

(※大阪府堺市 上石津ミサンザイ古墳(履中天皇治定))

◆11-3.~蘇我満智~

『日本書紀』の仁徳紀には、仁徳天皇が癸酉年に即位したと記されています。仁徳天皇の正体は去来紗別命であり、応神天皇と同一人物でした。応神天皇が即位したのは、神功皇后(八坂入媛命)の崩御から4年後の庚寅年(390)になります。さらに、仁徳天皇は応神天皇の崩御から4年後に即位しています。歴代の天皇の中で、前代の天皇の崩御から4年後に即位したのは仁徳天皇のみであり、これが応神天皇と仁徳天皇が同一人物である有力な証拠と言えるでしょう。では、なぜ仁徳天皇の即位年が癸酉年とされているのでしょうか?これは、『日本書紀』の仁徳天皇即位に関する記述を詳しく読むことで、その理由を明らかにすることができます。

『日本書紀』の仁徳紀によれば、仁徳天皇が1月3日に即位された記事に続き、仁徳天皇が誕生した日の出来事が記述されています。仁徳天皇が誕生した際、産殿に木菟(ミミズク)が飛び込んできました。これを見た応神天皇は、何かの予兆ではないかと考え、翌朝になって武内宿禰に尋ねました。すると、武内宿禰は、昨日、自分の妻が出産した際にも鷦鷯(サザキ)が産殿に飛び込んできたことを告げ、「これは吉兆に違いありません」と答えました。これを聞いた応神天皇は、その鳥の名前を取って、お互いの子どもに名付けることを決めました。応神天皇は鷦鷯にちなんで皇子に「大鷦鷯尊」と名付け、武内宿禰は木菟にちなみ「木菟宿禰」と命名しました。この年は、太歳癸酉年とあるのです。

『日本書紀』によると、成務天皇と武内宿禰は同年、同日に誕生したとされ、さらに応神天皇の息子である仁徳天皇と武内宿禰の息子も同年、同日に生まれたと記されています。成務天皇、応神天皇、仁徳天皇、そして武内宿禰が同一人物であり、その正体が去来紗別命であったとするのはこれが理由です。従って、癸酉年は、仁徳天皇が即位した年ではなく、去来紗別命の息子である木菟宿禰が誕生した年ではないでしょうか。該当する年は、癸酉年(373)になります。

『日本書紀』の履中紀によると、履中天皇2年に瑞歯別皇子(反正天皇)が皇太子に立てられ、木菟宿禰と蘇我満智宿禰が政務に登用されたとされています。一方、『日本書紀』の応神紀では、応神天皇25年に百済の直支王(腆支王)が薨去し、その息子である久爾辛が王位を継承したのですが、久爾辛王は若年であったため、木満致が国政を補佐したと記されています。ところが、木満致は久爾辛王の母と関係を持ち、多くの無礼を犯したため、応神天皇は彼を日本に召還したと記されています。

久爾辛王が若年であったことから、その母親の年齢は30代半ばと推定されます。木満致が彼女と関係を持ったことを考慮すると、木満致の年齢は40代前後であった可能性が高いでしょう。『百済記』には、木満致は木羅斤資が新羅を討伐した際、新羅の女性との間に生まれた子とされ、任那の専任として百済に渡り、日本と頻繁に往来したと伝えられています。

『日本書紀』には、神功皇后49年(己巳年(369))と神功皇后62年(壬午年(382))に、木羅斤資が新羅を討伐したと記されています。特に、神功皇后62年の新羅討伐では、葛城襲津彦(沙至比跪)が新羅から二人の美女を与えられた上で、命令に背いて加羅の国を討伐したと記録されています。しかし、この加羅の国は神功皇后49年にすでに平定されており、蘇那曷叱智が壬申年(372)に帰国した際、任那の一部となっています。従って、神功皇后62年の新羅討伐に関する記述は、実際には神功皇后49年の出来事を反映させたものと考えられます。

この時、新羅から美女二人を受け取ったのは葛城襲津彦です。木満致の実の父親は、葛城襲津彦だったのではないでしょうか。『記紀』によると、蘇我氏の祖先は武内宿禰とされていますが、葛城襲津彦は武内宿禰の息子です。ご説明したように、武内宿禰と葛城襲津彦は同一人物であり、その正体は去来紗別命だと考えられます。従って、木満致は去来紗別命の息子だと考えられます。だとすると、武内宿禰の息子である木菟宿禰と木満致は同一人物になるのではないでしょうか。

古代天皇の実年13をご覧下さい。百済の直支王(腆支王)が薨去し、久爾辛王が即位したのは甲寅年(414)のことです。その翌年は、去来紗別命(成務・応神・仁徳天皇)が崩御した年であり、さらにその翌々年には、木菟宿禰と蘇我満智宿禰が政務に登用された年となります。この時期の一致から、木満致と蘇我満智宿禰は同一人物である可能性が高いと考えられます。また、癸酉年(373)に木菟宿禰が誕生したとすれば、木菟宿禰と木満致が同一人物である場合、木満致は久爾辛王が即位した甲寅年(414)には42歳となり、推測される木満致の年齢と一致します。

応神朝において、蘇我氏が突然重用されたのは、蘇我満智宿禰が去来紗別命の息子であったことが理由ではないでしょうか。木満致が皇族に加えられなかった理由として、彼が主に任那で活動していたため、日本語の習得が不十分であったことや、母親が新羅出身であり、その身分に問題があったと考えられます。

その後、欽明天皇、用明天皇、崇峻天皇、厩戸皇子(聖徳太子)、舒明天皇、孝徳天皇など、多くの天皇や皇子が蘇我氏の娘を妃としたのは、応神朝において崇神朝の皇女を伊須気余理比売に見立てて皇后としたのと同様に、継体朝で蘇我氏の娘を妃とすることで、皇位の正統性を堅持しようとしたものと考えられます。このことが継体朝における蘇我氏の勢力拡大に繋がったと考えられます。『日本書紀』によると、乙巳の変(大化の改新)に際して、蘇我入鹿が自身の息子を王子と呼んでいたと記されており、蘇我氏の専横を示すものとされますが、蘇我氏が去来紗別命の末裔であったため実際に王子と呼んでいたのではないでしょうか。

◆11-4.~大仙陵古墳~

『日本書紀』では、仁徳天皇が百舌鳥野陵に、履中天皇が百舌鳥耳原陵に葬られたと記され、一方『古事記』では、仁徳天皇陵が毛受(もず)の耳原に、履中天皇陵が毛受にあると記述されています。これらの記述から、耳原という地名の存在に注目すると、『日本書紀』と『古事記』の間で、仁徳天皇陵と履中天皇陵が逆転していることが判ります。さらに、問題となるのは両古墳の築造年代です。現在、仁徳天皇陵とされている大仙陵古墳の築造時期は、5世紀前期から中期頃と推定されています。一方、履中天皇陵とされている上石津ミサンザイ古墳の築造時期は4世紀末から5世紀初頭とされており、大仙陵古墳よりも古い時期に築造されているのです。

『日本書紀』には、陵墓の築造に至る経緯が記述されています。仁徳天皇67年10月5日、天皇は河内の石津原に赴き、この地に陵墓を定め、18日から築造を開始した。その初日、野原から突然鹿が飛び出し、倒れ死んだのです。鹿を調べたところ、耳から百舌鳥が飛び出して飛び去り、鹿の耳の中は食い荒らされていました。この出来事により、この場所が「百舌鳥耳原」と呼ばれるようになったと記されています。さらに、この記述に続いて、先ほど述べた吉備の川島川の川股での竜退治に関する逸話が記されているのです。

ご説明した様に吉備の川島川で退治された竜のモデルが稚野毛二派皇子(誉屋別皇子)だと考えられることから、石津原に埋葬されたのは稚野毛二派皇子だと思われます。現在、石津の地名が残っているのは、上石津ミサンザイ古墳の西南地域です。一方で、百舌鳥の地名は現在、大仙陵古墳および上石津ミサンザイ古墳の東側一帯に残されています。前述の通り、成務天皇、応神天皇、仁徳天皇は同一人物であり、その正体は去来紗別命でした。その去来紗別命の陵墓は、現在応神天皇陵に治定されている誉田御廟山古墳と推定されます。この古墳の築造年代は5世紀初頭とされ、去来紗別命が崩御した乙卯年(415)と一致します。一方、仁徳天皇陵に治定されている大仙陵古墳は、履中天皇陵であると考えられます。この古墳の築造年代は5世紀前期から中期頃とされ、履中天皇が崩御した壬申年(432)と一致します。

大仙陵古墳の拝所前にある御陵通りは、百舌鳥八幡宮の参道に直結しており、百舌鳥八幡宮では応神天皇や神功皇后などを祭神としています。これは大仙陵古墳の被葬者が履中天皇であることを示す一つの証拠と考えられます。一方、上石津ミサンザイ古墳の周辺には石津神社があり、八重事代主命、大己貴命、天穂日命を祭神としています。前述の通り、古代において「石」は「いす」と発音されていました。石津は「五十鈴」が訓化された地名と考えられます。さらに、事代主命の正体が饒速日命であることを踏まえると、上石津ミサンザイ古墳の被葬者は饒速日命の子孫であると推定でき、被葬者は稚野毛二派皇子である可能性が高いと思われます。 従って、大仙陵古墳は履中天皇陵、上石津ミサンザイ古墳は稚野毛二派皇子の陵墓になると思います。

(※大阪府堺市 大仙古墳(仁徳天皇陵治定))

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます