◆8-1.~杙俣長日子王と河派仲彦~

成務天皇の正体は去来紗別命でした。去来紗別命は笥飯宮で誉津別命(仲哀天皇)を殺害して、その名を奪うと、自らが誉津別命(誉田別命)を名乗りました。名前の「津」と「田」はともに「都」に表記できます。誉津別命の本来の表記は『上宮記』に記された「凡牟都和希王」か、「誉都別命」でしょう。これにより、去来紗別命の母親である八坂入媛命が神功皇后になります。

『日本書紀』によると、神功皇后(息長帯比売命/大足姫命)は、仲哀天皇2年立后、仲哀天皇崩御の年に誉田別命(応神天皇)を生むと、翌年の辛巳年に摂政となり、応神天皇即位前年の神功皇后69年に享年100歳で崩御したとされます。また、同書には、神功皇后の系譜が記されています。これによると、開化天皇の玄孫とされる息長宿禰王を父に持ち、弟に息長日子王がいます。息長宿禰王と息長日子王の親子は、同じ名前であることから同一人物だと考えられます。

「息長」は「イキ・タケル」とも読め、「五十猛」か「五十健」の借字と考えられます。前者であれば、息長宿禰王の正体は手研耳命となり、後者であれば、五百城入彦皇子(景行天皇・武五百建命)でしょう。しかしながら、八坂入媛命は味間見命(崇神天皇)の皇女です。息長宿禰王との親娘関係はありません。しかし、八坂入媛命と関係するとされることから息長日子王の正体は五百城入彦皇子(景行天皇)でしょう。息長日子王が弟とされるのは、八坂入媛命(神功皇后)が弟の誉津別命(仲哀天皇)の皇后とされたことによる弊害だと考えられます。

『古事記』には、『日本武尊 ― 息長田別王 ― 杙俣長日子王(クイマタナガヒコ) ― 息長真若中比売 ― 若沼毛二俣王』の系譜が記されており、息長真若中比売は品陀和気命(応神天皇)の皇后となり、若沼毛二俣王を生んだとされます。一方、『日本書紀』では『河派仲彦王 ― 弟姫』という系譜があり、弟姫が誉田別命(応神天皇)の皇妃となり、継体天皇の高祖父、稚野毛二派皇子を生んだとされます。これは、『上宮記』に記す、『洷俣那加都比古 ― 弟比売麻和加 ― 若野毛二俣王』という系譜と同じと考えられることから、一般に杙俣長日子王と河派仲彦王(洷俣那加都比古)は同一人物であり、娘の息長真若中比売の別名が弟比売麻和加(弟姫)だとされています。

なぜ杙俣長日子王と河派仲彦は同一とされるのでしょうか?「杙」の古代中国の音は「![]() 」です。人偏が付く漢字の多くは「人の手が入る・助ける」との意味から古訓で「スケ」と読みます。「俣」も「スケ」と読んだとすれば「杙俣」は「イスケ」と読め、「五十(イス・ケ)」を由来とするものです。一方、「河俣」の「河」の呉音は「ガ」、漢音は「カ」です。「河」には「五」に繋がるような読み方はありません。ところが「かわ」の読み方で調べると「江」には「かわ」の読み方があるのです。

」です。人偏が付く漢字の多くは「人の手が入る・助ける」との意味から古訓で「スケ」と読みます。「俣」も「スケ」と読んだとすれば「杙俣」は「イスケ」と読め、「五十(イス・ケ)」を由来とするものです。一方、「河俣」の「河」の呉音は「ガ」、漢音は「カ」です。「河」には「五」に繋がるような読み方はありません。ところが「かわ」の読み方で調べると「江」には「かわ」の読み方があるのです。

「江」の呉音は「コウ」です。日本に最初に伝わった漢字は呉音だったため、古代日本では呉音の漢字を用いることが主流でした。「江」を用いるのは歴史の流れと矛盾しません。従って、「河」は「江」の借字と考えられます。「江」は「コウ」と読みますが、「江南」で示すように実際の発音では「コウナン」とは発音せず、「コーナン」と発音が伸びます。日本語では音が伸びたり、静音や濁音の違いが合っても同一の漢字で表記されます。とどのつまり、「河」は「江」から派生した「五」の借字であり、「河俣」も「五十(イス・ケ)」を由来にしていたのです。さらに、「五十」は「イキ」と読め「息」に表記できます。また、「中/仲(なか)」と「長(なが)」は静音か濁音かの違いです。従って、杙俣長日子王と河派仲彦はともに「五十長日子王」と表記できるため、同一人物となるのです。

『魏志倭人伝』の「好古都国」が示すように、上古の「タ」の音は「都」と表記しました。「都」は「ツ」とも読めることから、「津」に表記できます。古代の名前に「津」や「別」がよく使われますが、「津」は古代の助詞で「…ノ」、「…ニアル」の意味です。また熟語の「津津」(あふれ出るさま・わき出るさまの意味)で示す様に「津」は「わく」という意味を持ちます。この「ワク」が転じて「別:ワケ」が派生したのではないでしょうか。杙俣長日子王の父、息長田別王の名前にある「田」は格助詞の「津」と考えられます。従って、「息長田別王」は「息長別王」と表記できます。

『古事記』の『息長田別王 ― 杙俣長日子王』は『息長津別王 ― 息長日子王』に表記でき、親子で同じ「息長王」になります。一方、『日本書紀』の『息長宿禰王 ― 息長日子王』も「息長王」になります。古代の命名規則に兄妹で同じ名前はあっても、親子で同じ名前はあり得ません。これらは同一人物でしょう。従って、『古事記』の真の系譜は「武五百建命(景行天皇)― 弟媛(息長真若中比売)― 稚野毛二派皇子」となります。『日本書紀』には、景行天皇と八坂入媛命との間に弟姫皇女が生まれたとされますが、この弟姫皇女が弟媛の正体でしょう。だとすると、凡牟都和希命(応神天皇)と弟姫皇女は、実の兄妹の間で結婚したことになります。古代でも実の兄妹間での婚姻はタブーですから、息長真若中比売(弟媛)が結婚した相手は凡牟都和希命(応神天皇)ではなく、同じ名前の誉津別命(仲哀天皇)でしょう。

『学研漢和大辞典 藤堂明保編』

・「杙」:呉音「イキ」、漢音「ヨク」、古訓「カトサシ(新)・クヒ(新・和・観名)・ウチクイ・クヒウツ・ヒクハシ(観名)」、名詞「くい」

・「江」:呉音「コウ」、漢音「コウ(カウ)」、古訓「エ(和・図名・観名)」、名詞「かわ」

・「河」:呉音「ガ」、漢音「カ」、古訓「カハ(図名・観名)」、名乗り「かわ」

◆8-2.~弟姫皇女~

『日本書紀』には、弟姫皇女誕生の手がかりが記されています。神功皇后が新羅出兵の際、臨月であるにもかかわらず、懐に石を挟んで玄界灘を渡ったとされます。しかしながら、神功皇后(八坂入媛命)は誉津別命(仲哀天皇)の皇后ではなく、五百城入彦皇子(景行天皇)の皇妃です。また、息子の去来紗別命の誕生は景行天皇崩御の4年前であり、『日本書紀』に記載されているような鎮懐石の話には該当しません。恐らく、この鎮懐石の話は、景行天皇崩御の年に誕生した弟姫皇女の逸話を流用したものでしょう。穴門の豊浦宮で景行天皇崩御の知らせを受けた八坂入媛命が九州へ渡航する際、臨月の身であったため鎮懐石を懐に挟んで渡ったのでしょう。

なお、「日本書紀」によれば、景行天皇が八坂入媛命を皇妃とする際に、当初は姉の八坂入媛命ではなく、妹の弟媛を皇妃に迎えようとしたとされますが、八坂入媛命に妹がいたとなれば、父親の崇神天皇が大和に帰国した後で弟媛が生まれたことになり、八坂入媛命とは異父姉妹になります。これは、弟媛の誕生の逸話が応神天皇誕生の秘話にすり替えられたため、代わりとなる逸話が創られたのではないでしょうか。弟媛の逸話を残す理由は、彼女の存在が重要だったからだと思います。では、弟媛が誉津別命(仲哀天皇)の皇妃になったのはいつ頃だったのでしょうか?

当時の女性の適齢期は13歳からです。弟姫皇女の誕生が景行天皇が崩御した庚辰年(380)だとすると、該当する年は壬戌年(362)になります。『古事記』では仲哀天皇崩御の年を壬戌年としますが、実際の崩御の年は庚辰年(380)です。『古事記』に記す、仲哀天皇が崩御したとされる壬戌年は、弟姫皇女が仲哀天皇の皇妃となった年を示していたのです。

◆8-3.~和謌奴気王~

『日本書紀』によると、応神天皇は河派仲彦王の娘の弟姫を妃とし、稚野毛二派皇子を儲けたとされます。一方、『古事記』では、応神天皇が杙俣長日子王の娘の息長真若中比売を妃とし、若沼毛二俣王を儲けたとされます。さらに、『上宮紀』では、凡牟都和希命(応神天皇)が洷俣那加都比古の娘の弟比売麻和加を妃とし、若野毛二俣王を儲けたとするのです。

ご説明したように河派仲彦王と杙俣長日子王は同一人物であり、その正体は五百城入彦皇子(景行天皇)でした。その景行天皇には、八坂入媛命との間に弟姫皇女を授かっています。名前の一致からこの弟姫皇女が稚野毛二派皇子の母親でしょう。ところが、応神天皇の正体は去来紗別命であり、両親は弟姫皇女と同じ景行天皇と八坂入媛命です。従って、稚野毛二派皇子は実の兄妹間で生まれた皇子となります。古代でも実の兄妹間で婚姻はタブーですから、父親は応神天皇ではありません。

『古事記』には、この稚野毛二派皇子の名前とよく似た、和謌奴気王という皇子が、成務天皇と弟財郎女の息子として記されているのです。しかしながら、『日本書紀』の成務紀には、この母子の名前が記載されていません。また、和謌奴気王は成務天皇の第一皇子でありながらも皇太子にはなっていません。その成務天皇の正体も去来紗別命でした。名前が記載されていないのは、和謌奴気王が去来紗別命の息子ではないということでしょう。去来紗別命は誉津別命(仲哀天皇)を殺害し、その名を奪い自らが誉田別命(応神天皇)を名乗りました。去来紗別命は弟姫皇女の実の兄です。実の兄妹間の婚姻はタブーのため、稚野毛二派皇子の実の父親は同じ名前の誉津別命(仲哀天皇)だと考えられます。

『日本書紀』によると、仲哀天皇は妃の弟媛との間に誉屋別皇子(ほむやわけのみこ)が生まれたとされます。この弟媛が『日本書紀』に記す、稚野毛二派皇子の母親の弟姫だと考えられます。だとすると、稚野毛二派皇子は誉屋別皇子と同一人物になります。名前の「稚・若」が後継者を示すものであれば、「稚野毛」とは後継者から外れたことを意味するもので、「二派」とは神武王朝と崇神王朝(饒速日王朝)の二つの王朝を示すものと思われます。弟媛と稚野毛二派皇子の親子が応神天皇の妃と皇子とされるのは、去来紗別命が誉津別命にすり代わったことによるものでしょう。従って、稚野毛二派皇子の真の名前は誉屋別皇子であり、実際は誉津別命(仲哀天皇)の息子だったのです。

この稚野毛二派皇子(誉屋別皇子)が誕生した年を推測できるものがあります。『日本書紀』によれば、神功皇后13年、武内宿禰を誉田別命に従わせ、敦賀の笥飯大神にお参りさせたとあり、帰国後に神功皇后が酒宴を催したとの記述があります。一方、『古事記』では、誉田別命が禊のために敦賀に仮宮を建てて過ごしている間、夢に現れた笥飯大神と名前を交換したとされています。その後、敦賀から帰国した際に神功皇后が酒宴を催したとの記事に続き、仲哀天皇が壬戌年6月11日に52歳で崩御したと記すのです。

つまり、神功皇后13年の気比神社参拝は、誉津別命(仲哀天皇)が殺害された庚辰年(380)になります。しかしながら、仲哀天皇が殺害された庚辰年(380)は神功皇后13年ではありません。また、この年に13に関わる者もいません。だとすると、この年に13歳になった者がいたのではないでしょうか。それが、稚野毛二派皇子でしょう。逆算すると戊辰年(368)の誕生となります。先ほど、弟姫皇女が仲哀天皇の皇妃となったのは、壬戌年(362)だとしました。戊辰年(368)は弟姫皇女19歳の年にあたります。この年に誉屋別皇子(稚野毛二派皇子)を生んだのでしょう。ところで、この話をよく見ると、仲哀天皇が崩御する際に一緒にいたとされる神功皇后(八坂入媛命)は、笥飯宮には居なかったことになります。八坂入媛命は豊浦宮で、仲哀天皇の暗殺成功の吉報を待っていたのでしょう。

◆8-4.~八坂入媛命(神功皇后)の崩年~

『日本書紀』によると、神功皇后は神功皇后69年4月17日、享年100歳で崩御、同年の己丑年10月15日に狭城盾列陵に埋葬されたとされます。神功皇后は4世紀後半に活動した人物とされています。この時期に該当する己丑年は西暦389年です。この年が神功皇后の崩年になるのでしょうか?

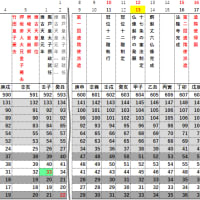

古代天皇の実年10をご覧ください。神功皇后の崩年として重要となる「69年」が存在する年は、丁亥年(387)、戊子年(388)、己丑年(389)の3つが挙げられます。これらのうち、己丑年(389)は「相殺の日本武尊」69歳の年であり、神功皇后の崩年干支とも一致しています。一方で、戊子年(388)は、実際の狭霧彦(観松彦、天日方奇日方命・長髄彦)100歳の年であり、実際の景行天皇(五百城入彦、日本武尊、健磐龍命)69歳の年でもあります。さらに、丁亥年(387)は『日本書紀』に記されている景行天皇69歳の年であり、同書に記されている狭霧彦100歳にあたる年です。

このように神功皇后の崩年には3つの候補が存在し、正確な年を判断することが難しいのです。しかし、この崩年を確定させる重要な手がかりがあります。それが応神天皇が崩御したとされる治世41年です。

①丁亥年(387):『日本書紀』の景行天皇69歳の年、同書の狭霧彦100歳の年

②戊子年(388):実際の狭霧彦100歳の年、 実際の景行天皇69歳の年

③己丑年(389):「相殺の日本武尊」69歳の年、 神功皇后の崩年干支とも一致

『日本書紀』によれば、応神天皇は庚寅年1月1日に即位し、庚午年2月15日に治世41年、享年110歳で崩御したとされ、一方の『古事記』では、甲午年9月9日に享年130歳で崩御したとされています。しかし、実際に庚午年(370)に崩御したのは崇神天皇でした。従って、応神天皇の崩年として記載された庚午年は史実ではありません。再び古代天皇の実年10をご覧下さい。

去来紗別命(応神天皇)41歳にあたる丁亥年(387)は、神武天皇130歳の年にあたり、応神天皇の崩年に関する2つのキーワード「治世41年」と「享年130歳」が一致しており、先ほど示した神功皇后の崩年に関するキーワードである「神功皇后69年」と「享年100歳」とも符合しています。『日本書紀』によると、神功皇后は己丑年(389)に崩御したとされ、応神天皇(去来紗別命)は治世41年で崩御されたと記します。丁亥年(387)は己丑年(389)の2年前にあたります。このことから、神功皇后(八坂入媛命)は去来紗別命41歳となる丁亥年(387)に崩御し、己丑年(389)に埋葬されたのではないでしょうか。

『日本書紀』によると、垂仁天皇が治世99年、享年140歳で崩御されたと記されています、丁亥年(387)は実際の狭霧彦99歳の年であり、垂仁天皇の治世年数と一致します。また、己丑年(389)は『日本書紀』に記されている神武天皇140歳の年にあたります。垂仁天皇の誕生年は、景行天皇の誕生年を基に作成されていました。垂仁天皇の享年や崩年は、景行天皇の妃である八坂入媛命(神功皇后)の崩年に関連して作られたと思われます。従って、神功皇后の享年は63歳であり、摂政の期間は辛巳年(381)から丁亥年(387)までの7年間だったのです。

なお、『日本書紀』では、庚午年を応神天皇の崩年としますが、庚午年(370)に崩御したのは崇神天皇です。そのため、次の庚午年(430)を応神天皇の崩年としたのでしょう。その庚午年(430)の130年前は『日本書紀』で神武天皇即位の年とされる辛酉年(301)になります。『古事記』で応神天皇の享年を130歳とするのは、辛酉年(301)から庚午年(430)までの年数を数えたものだったのです。

◆8-5.~去来紗別命(成務天皇・応神天皇・仁徳天皇)の崩年~

ところで、この古代天皇の実年10をご覧になって気づくことはないでしょうか?神功皇后の崩御から4年後は『日本書紀』で応神天皇が即位したとされる庚寅年(390)です。先帝崩御の4年後に即位したとされる天皇は仁徳天皇一人です。つまり、去来紗別命は成務天皇であり、応神天皇であり、仁徳天皇だったのです。

誉津別命を殺害して誉津別命に成り代わったのが、誉田別命でした。名前にある「津」と「田」は、古代ではどちらも「都」で表記されます。漢字を変えることで違いを表現しているのでしょう。では、仁徳天皇の名前である大鷦鷯尊(おほさざきのみこと)はどのようにして作られたのでしょうか?漢字の元となった借字を辿れば簡単に分かります。「大」⇒「おお」⇒「太」⇒「フツ」⇒「布津」。「津」は格助詞の「の」と同じであり省略できます。「布」⇒「シキ」⇒「矢井」⇒「イキ」⇒「去来」⇒「イザ」。去来紗別命は去来真稚皇子とも表記されます。「鷦鷯」を「ササ・キ」と分ければ、「イ・ザサ・ワケ」の「ササ」と同じです。「稚」は「チ」と読めます。崇神天皇の名前の美萬貴の「貴」や、大国主神の名前である大穴牟遅命の「遅」、大己貴命の「貴」で示されるように、「チ」と「キ」は転訛します。つまり、去来紗別命の名前の漢字を再編し、大鷦鷯尊になったのです。では、実際に去来紗別命が亡くなったのは何年でしょうか?『記紀』の記述を以下に列挙します。

成務天皇:『日本書紀』庚午年6月11日 在位60年 享年107歳 /『古事記』乙卯年3月15日 享年95歳

応神天皇:『日本書紀』庚午年2月15日 在位41年 享年110歳 /『古事記』甲午年9月9日 享年130歳

仁徳天皇:『日本書紀』己亥年1月16日 在位87年 享年110歳 /『古事記』丁卯年8月15日 享年83歳

『日本書紀』では、垂仁天皇、景行天皇、成務天皇、応神天皇の崩年を庚午年としますが、実際に庚午年に崩御したのは崇神天皇です。また、『記紀』で応神天皇の崩年に関する記述は、母親の八坂入媛命(神功皇后)の崩年に関するものでした。このうち、『古事記』に記す応神天皇の崩年とされる甲午年は西暦394年だと考えられます。この年は、『日本書紀』に記されている綏靖天皇120歳、同じく安寧天皇87歳、同じく景行天皇76歳、同じく狭霧彦107歳、実際の神武天皇137歳、実際の狭霧彦106歳、実際の弟姫皇女45歳、『住吉大社神代記』の垂仁天皇76歳の年になります。これらは、崇神天皇の享年120歳、仁徳天皇の治世87年、武五百建命の崩年である神武天皇76年、成務天皇の享年107歳、神武天皇の享年137歳、景行天皇の享年106歳、綏靖天皇、懿徳天皇の享年45歳に符合します。他の天皇の治世や享年と重なることから、特別な年と見なされたのでしょう。

これらを除外すると、『古事記』の成務天皇の崩年と『日本書紀』の仁徳天皇の崩年が残ります。このうち、『日本書紀』で仁徳天皇の崩年とされる己亥年は西暦459年にあたると考えられます。この己亥年(459)の110年前は景行天皇崩御の庚戌年(350)にあたり、87年前は仁徳天皇即位の癸酉年(373)にあたります。一方、『古事記』で仁徳天皇の崩年とされる丁卯年は西暦427年だと考えられます。この年は、武埴安彦の叛乱から95年目にあたり、また「原書の垂仁天皇」110歳、「相殺の日本武尊」107歳となる年でもあります。出典は判りませんが、『皇位継承事典 吉重丈夫著』によると、仁徳天皇の生誕年は神功皇后摂政57年とされています。丁卯年(427)の83年前にあたる乙巳年(345)は、狭霧彦57歳の年です。『皇位継承事典』の57年と一致します。しかしながら、『記紀』の仁徳天皇の誕生年は、いずれも去来紗別命(成務天皇)の誕生前であるため、正しい崩年ではないでしょう。

最後に『古事記』に記す成務天皇の崩年の乙卯年ですが、神功皇后崩御後の乙卯年にあたる年は、西暦415年になります。この年は、「相殺の日本武尊」95歳の年にあたり、実際の安寧天皇107歳の年になります。これは『古事記』の成務天皇の享年95歳と、『日本書紀』の成務天皇の享年107歳と一致します。さらに、この年は誉津別命(仲哀天皇)87歳にあたる年です。つまり、『日本書紀』に記す仁徳天皇の在位87年とは、去来紗別命が誉津別命に成り代わったことを示すものだったのです。また、『古事記』に記される仁徳天皇の享年83歳の年がこの年だとすると、83年前は武埴安彦の叛乱が起きた癸巳年(333)にあたります。武埴安彦の正体は、父親の五百城入彦命(景行天皇)でした。この叛乱により九州に追放された五百城入彦命は、崇神天皇の皇女である八坂入媛命を妃とし、丁未年(347)に去来紗別命が生まれたのです。この乙卯年(415)が去来紗別命(応神・仁徳)の崩年でしょう。庚辰年(380)6月11日 去来紗別命は誉津別命(仲哀天皇)を殺害して皇位を簒奪して天皇に即位。乙卯年(415)治世36年、享年69歳で崩御したのです。

(※大阪府羽曳野市誉田 誉田御廟山古墳(応神天皇陵))

◆8-6.~武内宿禰~

誉津別命(仲哀天皇)の殺害後、去来紗別命はその名を奪い、自身が誉津別命(誉田別命)を名乗りました。しかし、単に名前を奪っただけで天皇に即位できるとは思えません。だとすると、彼は天皇に即位するために必要な過程を踏襲したと考えられます。この謎を解く鍵となるのが武内宿禰です。

『日本書紀』によれば、武内宿禰は成務天皇と同年同日に生まれ、その息子も応神天皇の息子(仁徳天皇)と同年同日に生まれたとされています。武内宿禰の没年に関して、『因幡国風土記』『公卿補任』『水鏡』では仁徳天皇55年に薨去したとし、『帝王編年記』では仁徳天皇78年に薨去したと伝えています。

『日本書紀』では仁徳天皇即位の年を癸酉年と記します。仁徳天皇は4世紀後半から5世紀前半に実在した天皇です。該当する癸酉年は西暦373年でしょう。この癸酉年(373)を仁徳天皇元年とすると、治世55年は丁卯年(427)になります。『古事記』では仁徳天皇崩御の年を丁卯年とします。古代天皇の実年10をご覧下さい。丁卯年(427)は弟姫皇女78歳の年にあたります。『帝王編年記』に記す仁徳天皇78年に薨去とあるのは、正しくは、弟姫皇女78歳の年に薨去だったのです。この丁卯年(427)を『因幡国風土記』『公卿補任』『水鏡』『帝王編年記』では武内宿禰薨去の年としているのです。だとすると、武内宿禰は成務天皇と同年同日に生まれ、仁徳天皇崩御の年に薨去したことになります。成務天皇、応神天皇、仁徳天皇の正体は去来紗別命でした。武内宿禰の正体も去来紗別命だったのです。

なお、各文献に記す武内宿禰の享年を以下に列挙しますが、武内宿禰は景行天皇の御代に誕生し、仁徳天皇の御代に薨去したとされるため、享年は景行天皇から仁徳天皇崩御までの治世を集計したものと考えられます。例えば、成務天皇は景行天皇14年の誕生とされます。景行天皇は治世60年で崩御していますから 60年ー14年=46年 となります。これに成務天皇の治世60年、仲哀天皇の治世9年、神功皇后摂政69年、応神天皇の治世41年、仁徳天皇の治世87年を加算すると、(60年ー14年)+60年+9年+69年+41年+87年=312年 となり、『帝王編年記』の武内宿禰の享年312歳と一致するのです。その他の文献も同様の計算が行われたと思います。

『公卿補任』 享年295歳

『水鏡』 享年280歳

『帝王編年記』 享年312歳

『宋史』 享年307歳

『因幡国風土記』享年360余歳

◆8-7.~仲津姫命~

仲哀天皇(誉津別命)の皇后は神功皇后とされます。しかしながら神功皇后の正体は、八坂入媛命であり、実際は景行天皇(五百城入彦皇子)の皇后でした。では、本当の仲哀天皇の皇后は誰なのでしょうか。『記紀』には、神功皇后を立后する前に叔父の彦人大兄の娘の大中媛(『古事記』大中津比売命)を妃としています。この大中媛が仲哀天皇の真の皇后でしょう。

『古事記』の応神紀には、「五百城之入日子命 ― 品陀真若王 ― 仲津姫命」という系譜と供に、姉妹の高木之入日売命と弟日売命の名前が挙げられています。一方、『日本書紀』には、景行天皇と八坂入媛命との間に高城入姫皇女と弟姫が生まれたとされます。いずれも姉妹の名前は同じです。また、同書の仁徳紀には、仲姫命(仲津姫命)を五百城入彦皇子の孫と記述します。五百城入彦皇子の正体は景行天皇でした。景行天皇の息子に品陀真若王という人物はいません。名前の表記から推測すると、品陀真若王は誉田別命(去来紗別命)である可能性が高いでしょう。従って、『古事記』の仲津姫命の系譜は編纂者が創作したものと考えられます。それでは、応神天皇の皇后である仲津姫命の正体は誰なのでしょうか。去来紗別命は殺害した誉津別命(仲哀天皇)の名を奪い、自らが誉津別命(誉田別命)を名乗りました。その誉津別命(仲哀天皇)の真の皇后は大中媛です。だとすると、応神天皇の皇后とされる仲津姫命の正体は、誉津別命(仲哀天皇)の皇后である大中媛でしょう。

仲哀天皇の崩御に関して、住吉大社の『住吉大社神代記』には、『是夜、天皇忽病発以崩。於是、皇后與大神有密事。―俗曰、夫婦之密事通―』と記されています。翻訳すると『この夜、天皇は突然病を発し崩御された。それから皇后と大神に密事があった。―俗に言う、夫婦の秘め事なり―』となります。

ここで言う大神とは住吉神とされますが、仲哀天皇が崩御した際に側にいたのは、武内宿禰と神功皇后です。そのため、武内宿禰と神功皇后が密事を行ったのではないかと推測されています。しかしながら、武内宿禰は去来紗別命と同一人物です。ここで言う大神とは去来紗別命(応神天皇)でしょう。また、ご説明したように仲哀天皇が殺害された時、神功皇后(八坂入媛命)は豊浦宮(下関市忌宮神社)で仲哀天皇暗殺の吉報を待っていました。笥飯宮に居たのは去来紗別命と誉津別命(仲哀天皇)と、その皇后である大中媛になります。つまり、去来紗別命は誉津別命(仲哀天皇)を殺害後に大中媛を強姦したのです。なぜ去来紗別命はこのような蛮行に及んだのでしょうか。

『日本書紀』によると、垂仁天皇87年2月5日に五十瓊敷命は妹の大中媛に神宝奉斎を委譲したとされます。ご説明したように五十瓊敷命は誉津別命の別名です。古代天皇の実年10をご覧下さい。仲哀天皇が崩御した庚辰年(380)は、伊須気余理比売87歳の年にあたります。つまり、垂仁天皇87年は正しくは、伊須気余理比売87歳の年だったのです。この庚辰年(380)に誉津別命は大中媛に祭祀を委譲したのです。

思い出して下さい。古代天皇の即位式には、新天皇が神に見立てた12~13歳の采女と寝所を共にして男女の関係を結ぶ「真床覆衾」という儀式が行われていました。

庚辰年(380)6月11日、笥飯宮で誉津別命(仲哀天皇)が去来紗別命の手により殺害されました。これにより、天皇の祭祀は大中媛に委譲されたのです。その夜、去来紗別命は大中媛を神に見立て「真床覆衾」の儀式を強制しました。この後、去来紗別命は自らを誉津別命(誉田別命)と名乗り、応神天皇に即位したのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます