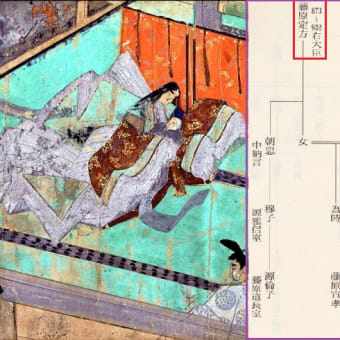

解説-9.「紫式部日記」道長の動き

山本淳子氏著作「紫式部日記」から抜粋再編集

**********

道長の動き

こうした中で、寛弘二(1005)年または三(1006)年の年末、十二月二十九日に彰子のもとに初出仕したのが、紫式部であった。

ここには、道長か、またはその妻で彰子の母である源倫子により、彰子後宮てこ入れ策とでも言うべき意志が働いていたと考えられる。

「紫式部日記」を見ると、彰子に仕える女房は三種類に分類できる。

一つは女房を多く輩出する中・下級官人層の出身で、女房勤めに馴れ実際に長けている女房である。母の代からの歴代の女房であったり、主家を渡り歩いたりという、女房層に一般的に見られるキャリア形成をしており、女房層女房と呼ぶことができよう。例えば、妹の「式部のおもと」と共に彰子に仕える「宮の内侍(ないし)」橘良芸子(たちばなのおきこ:橘忠範の妻)が、この典型である。

次は零落女房とでもいうべき人々で、父が亡くなり、あるいは家が没落するなどして女房に身をやつす者である。倫子の姪である「大納言の君」「小少将(こしょうじょう)の君」が典型である。

最後は才芸女房であり、和歌など文芸の才能により抜擢されて、妻や娘という立場から女房に転進するものである。紫式部を典型とする。

宮の内侍が中宮女房内の「内侍」という役職を与えられているように、一般貴族や後宮や内裏の女房として、最も頼りになり実務をこなせるのは、女房層女房である。が、「栄華物語」(巻六)によれば、道長は彰子を入内させるに当たり、「四位、五位のむすめといへど」育ちの悪いものは雇わず、「もの清らかに、成り出で良き」を中心に女房を選んだという。

貴種の母を持つ彰子の後宮を、女房の出自・品格という点でも差別化しようとしたのだろう。

だが、「紫式部日記」消息体に紫式部が記すことによれば、そうしたお嬢様女房は対応一つできず、貴族社会には不人気であったようである。道長と倫子は、そのような沈滞ムードを打破し後宮に違う風を入れるべく、才芸女房の雇用に舵を切ったのではないか。紫式部に続き寛弘四年には伊勢大輔(たいふ)、同六年には和泉式部が出仕することとなった。

なお、彰子周辺の女房歌人としては、「紫式部日記」の三"才女"批評にも登場する赤染衛門(あかぞめえもん)がいたが、彼女は基本的に倫子の女房で、源雅信時代から土御門邸に上がり、徐々に歌才を顕わした女房層女房である。

故定子後宮は知性に満ち、天皇や貴族たちに愛された。才芸の女房には、それを手本とし乗り越えるべきという期待が、道長や倫子から寄せられただろう。あるいはそれは、才芸の女房たち自身が、無言の内に感じていたことだったろう。

しかし一方で、彼女らを迎え入れる実務女房および出自・品格女房にとって、才芸の女房は未知の異分子であった。

紫式部は、彰子後宮が初めて抜擢した才芸女房と思われる。そのため出仕当初、彼女は一人で二重の重圧を受けることとなった。加えて、後述する個人的な事情により、紫式部はこれら主家の期待や同僚女房の警戒心自体察知できないような心の状態にあった。紫式部が女房としての自覚に至るには、二、三年を要したようである。

寛弘四(1007)年春、伊勢大輔が出仕した時、奈良興福寺から桜が献上された。桜の取り入れ役を仰せつかったのは紫式部だったが、彼女はそれを伊勢大輔に譲った。

伊勢大輔はこの機会を得て「いにしへの奈良の都の八重桜今日九重に匂ひぬるかな」と詠み、主家の前で歌人の実力を発揮することができた。(「伊勢大輔集」)。

この頃には紫式部は、才能で抜擢された自分たちに期待されているものを理解し、後輩に場を与えるほどに、周りが見えるようになっていたのである。

彰子への女房補強のいっぽうで、道長は寛弘四(1007)年八月、金峯山(きんぷせん)への参詣を挙行した。

これは閏五月十七日から長精進(ながしょうじ:常精進(じょうしょうじん)期間を限って行う精進に対して,常日頃死ぬまで仏道修行に励むこと)を行うという大規模なもので、息子頼道や源中納言俊賢(としかた)らも同行した。

八月十一日、登頂して最初に道長が参拝したのは、本堂の蔵王権現ではなく「小守(子守)三所」であった。(「御堂関白記」同日)。

道長は口にしないが、これは明らかに彰子の子宝を祈る参詣だったと言ってよい。

道長の参詣は、神仏の利益を乞うというよりも、一条天皇に直截働きかけるデモンストレーションであった。天皇は道長に配慮したのだろう、彰子はこの年末、入内から八年を経て初めて懐妊した。

「栄華物語」(巻八)によれば、彰子の体の状態に注意を払い懐妊を最初に言い当てたのは一条天皇であった。天皇は、彰子が恥ずかしがって止めたにも拘らず、自らそれを道長に報告したという。その記事が事実であるかはさておき、「栄華物語」が言わんとするのは、一条天皇にとって彰子が、この時点においてもやはり「道長の娘」だったということである。

つづく