これまで、1世紀前に労働者の世紀が到来し、やがて現在の衰退に至った状況、特に日本の酷い状況を見て来ました。

前回は、国民や労働者らが団結し、世界で何が起きたかを見ました。

今回は、日本での団結力が如何に歴史を揺さぶったかを見ます。

最後に、私達の「働く」意味を見直すべきと提案します。

日本は、政治文化(選挙)や民主主義が未発達だとよく言われます。

確かに、相変わらず三バン(地盤、看板、鞄)が選挙の主力であり、兵庫県知事選に見られる内部告発者潰しに無頓着な県民等、とても先進国とは言えない。

しかし、そんな中にあっても、理不尽な仕打ちに対抗し、現状打破を試みた人々が少なからず居た。

1.かつて団結し目的を果した人々

a)逃散(ちょうさん)

これは農民が、耕作を放棄し村を捨てて逃げる抗議行動です。要点は、村人が一丸となり、要求が通るまで、山林などへ逃げ込む事で、年貢の軽減や横暴な代官の交代等の要求が通れば、皆は村に戻って来る事にあります。これは古くからあったのですが、南北朝時代や室町時代(戦国時代)によく行われた。これは武力蜂起の一揆と違って、罰せられずに目的を達する事も多々あった。しかし、江戸時代になると、厳罰化されるようになった。

日本では、歴史時代を通して百姓は奴隷ではなかったが、過酷な税に苦しめられて来た。しかし一方で、この百姓のサボタージュを、権力者は必ずしも罰したわけではなく善処していた事に驚かされます。もう一つ重要な事は、成功の要となった村人の一致団結の為に、彼らは「一味神水」を行っていた事です。彼らは神社に集まり、誓約を記した起請文を焼いて灰にし、神水に混ぜ、一同回し飲みした。彼は裏切らないことを神に誓ったのでした。いつの時代も団結は要でした。

b)一揆

主に年貢軽減や徳政令(借金帳消し)を求めて村人たちが集団で武装し、支配者に対して蜂起する事です。悲惨な末路に至った事も多々あるが、二つの代表的な成功事例を紹介します。

山城国一揆、惣国一揆

応仁の乱の終息後も、京都府南部、山城国では守護大名の小競り合いは続いていた。1485年、この被害から逃れる為に、三つの村と国人衆(豪族)が宇治の平等院に集まり、「国中掟法(くにじゆうおきて)」を取り決めた。彼らは対立し抗争を続ける二つの守護大名双方への助力、参戦を断り、中立を約し南山城の自治を行った。こうして三十六人の国人衆による政治が8年間行われた。

彼らが、もし立ち上がっていなければ、対立する畠山勢力に農地を荒らされ、男性は兵士として駆り出され、多くは落命していたことだろう。彼らは、朝廷や守護と交渉し、まいないとして大枚の財力を使わねばならず、さらには自ら武装して軍の進駐を阻止する姿勢も見せた。彼らは参加者一同を信じ、危険を冒し、事を成し遂げた。遂に彼らは権力者に対峙しながらも、ほぼ無傷で事を成した。しかし残念ながら、分裂し崩壊する事になった。

加賀一向一揆、惣国一揆

1488年頃からほぼ百年間、加賀の本願寺門徒(一向衆徒)が中心となり、国人衆と農民が起こした惣国一揆。この中心人物は吉崎御坊(福井県)に滞在していた親鸞の子孫蓮如でした。彼が国人衆の一方に加担し内紛に介入して行くと、国人衆が二つに別れ、また門徒衆が戦いに参加し、加賀一円(石川県)を巻き込む事になった。そして遂に戦国武将から独立した門徒の国を勝ち取った。しかし、1580年、織田信長の軍勢により、凄惨な敗北を喫した。その間、数万の死者が出ただろう。

これは農民と国人衆らによる独立国が1世紀近くも維持された稀有な例です。長島一向一揆のように一向宗(浄土真宗)は、各地で権力者の介入を拒絶し、頑強な抵抗を見せて来た。しかし、いずれの一揆も日本の体制を変える事にはならなかった。1789年のフランス革命や184年の黄巾の乱(三国時代の切っ掛けになった新興宗教の信者による反乱)等では、市民や農民が立ち上がり、やがて体制が交代した。この違いは別にして、現状の日本人の行動からは想像出来ない、社会に抗うエネルギーの大きさを私は強く感じた。

c)日本人のチャレンジ精神

欧米では、抗議のデモで各地が連携し、数百万の参加に至る事がある。同様に、東アジアの中国や朝鮮半島でも起きていた。しかし日本では、このような事は終ぞ見られなかった。しかし、上記の逃散や一揆では、失敗すれば命も全財産も無くす危険を冒し、村人が団結し、事に当たっていた。これらが成功した背景に、南北朝時代の混乱があり、やがて戦国大名が強大になると、民衆の抵抗は望むべくもなかった。その後、現代まで、大正時代など一時期を除いて国民は政府に対して従順になってしまった。

明治以降、何百万人もの日本人が海外に移住して行った。それは国内からの逃避とも見れるが、チャレンジ精神や冒険心がなければ叶わなかった。アメリカ大陸、南太平洋のハワイやミクロネシアで、日本人が活躍していた事績を、私は旅先で知って嬉しくなった。日本人も、かつてはチャレンジ精神が旺盛だった。

2.同業者組織(仲間・座・講)に見る町人組織の強さ

これは中世ヨーロッパの商工業者のギルドに似ており、日本でも中世から始まり、徐々に発展し、戦国時代から江戸時代にかけて大きく変貌を遂げた。様々な庶民の生活用品や武家の用品を作る職人や、それらを扱う商人は、都市や城下町の発展、全国的な流通網の展開に合わせて、その対応を変えて来た。

初めは、農業だけでは立ち行かない村落の農民らが特定の産物(一例、紙、塩、塩漬け干物)を離れた市場まで運び商いするようなった。この商いが、やがて実績(故実)となって行くのだが、その間、事件や事故が起こったりし、街道筋の村々や領主との間で交渉が重ねられ、相当の金品の贈与も必要であった。こうして彼らは既得権・独占権としての「座」を持つようになり、よそ者の新規参入を阻止し、安定した収入を確保するようになった。

座を持つ組織は、新規参入者や違反者に対して、自ら商品の没収等の対抗手段を持ち、それでも解決しない場合に限り、裁判や調停によって実績(故実)が認められ決着した。しかし戦国時代になると、商いは戦国大名の調停や認可が不可欠になっていた。こうして商売の実績だけで座を守る事は出来なくなっていった。やがて城下町が発展し、巨大化して行くと、町人らも力を持つようになり、京都の祇園祭りの山鉾を出す町のように、ある程度自治が行えるようになって来た。こうなると町人らと戦国大名らは、共に町を発展させる為に、楽市楽座と呼ばれる、納税義務の無い、新規参入も許される体制を作るようになっていった。そうは言っても、多くの座の株を買い集めた豪商らは、戦国大名の認可を受けて、一部の商品の独占を図る事が出来た。

江戸時代の商人の問屋仲間を例に、彼らの活躍と役割を見ます。

江戸時代初期、近江八幡(滋賀県)の西川家は当地で作られていた蚊帳・畳表を扱っていたが、やがて大阪に出店し、大阪の畳表問屋仲間に属し、さらに江戸に出て、同問屋組合に加入した。こうして主に八幡商人らの手によって西日本から集められた畳表は江戸に運ばれ、大量の商品流通が安定して行われるようになり、西川家を初め八幡商人も潤った。

ところが江戸時代後期、株仲間解散が発令された。幕府は、諸物価の引き下げを目指していたが、意に反して、畳表の価格は上昇してしまった。この要因は主に二つあって、一つは大塩平八郎の乱による大阪の大火による需要増と、問屋仲間が行っていた価格抑制のシステムが崩壊した事にあった。実は以前から、それぞれの店が勝手に畳表を織元に発注するのでは無く、大阪の問屋が一手に購入する事で、価格の安定を図っていたのでした。この失敗に気付いた幕府は10年後に、株仲間再興を認可したが、元に戻ることはなかった。この西川家が、現在、ふとんの西川へと繫がり、450年の歴史を持つに至ったのです。

3.何が言えるのか?

こうして日本の歴史を振り返ると、あらゆる人々ガ自ら団結し、組織を造り、自らの生存を賭け、社会を目的に適うように変えようとして来たのです。そこには、絶えず実績や伝統を造り上げる努力と、一方で社会変化に応じて、それを打ち破る動きがあったのです。決して、流れに身を任せ、甘んじるだけでは無かったのです。

日本の労働組合や政党も、かつては社会を突き動かすエネルギーを持っていたのですが、やがてマンネリ化し、沈滞するのは時の常です。改革を怠り、没落していった文明や国は歴史上数知れません。改革が必要な時は必ず来るのです。改革は日本人に不可能とは、上記の歴史から言え無いのでは無いでしょうか。

4.最近の労働組合の活躍例を二つ紹介します

2004年、プロ野球選手会がプロ野球発足以来初のストライキを行った。事の発端は、財務状況が厳しい球団が合併させられ、2リーグ12球団制が崩れるのを、労働組合である選手会が、これに反発し話し合いで解決しない場合は、公式試合をストで中止するとした事でした。これに対して野球機構は、巨人軍オーナー渡辺の「たかが選手が。ストライキどうぞどうぞやったらいい」の言葉に象徴されるように、高飛車に出た。そして幾らかの試合は中止になったが、やがて球団の合弁は撤回され、終結宣言が出された。この間、中止になった球場や報告会のホールに多くの野球ファンが詰めかけ、選手会は拍手喝采を浴びていた。

少し風変わりな労働組合、大阪にある関西生コンを紹介します。この組合には嫌な風聞が付き纏っていますが、やっていることは合理的で先駆的です。この組合は個人加盟で、各企業内に組合組織を持っていませんが、交渉・争議・妥結を担って来た。また職種別の賃金協約を結ぶ産業別組合でもあります(日本では少ない)。この組合は生コンの中小企業相手に、共同購入・共同受注を行う協同組合化を促し、生コン価格の下落を防止することにより、労働者の賃金と条件を守ろうとしている。

生コン業界は零細の下請けが多く、各企業は過当競争による倒産を恐れ、また労働者も低賃金に喘いでいた。この状況を打破するために、この業界は、企業の横断的な連帯によって、企業と労働者を守る必要があった。2010年、大阪府内の全生コン業者の7割が工場の操業をストップし、大手ゼネコンに対して、全生コン業者の存続が可能な生コン原料の購入価格アップを要求した。しかし、組合に加盟していない企業の中には、半値で購入するなどのスト破りに出た。これに対して、関西生コンは厳重に抗議し、これが一部マスコミから非難されることになった。

しかし、よくよく考えて下さい。アマゾンの配達員の苦境は、配送料無料の横行が引き金でした。またタクシー業界は公定幅運賃制で、安全とドライバーの生活が守られています。上記の江戸時代の畳表問屋が行った統制の効果を思い出して下さい。過度な競争を放置しておくと、消費者に良くても、安全や労働者にとってマイナスな事があるのです。

そこには自由競争、自主的な統制、規制(法)などが上手く作用し、社会を廻しているのです。そして、問題や不利益を被るようになれば、その組合せを変えて行くのです。こうして一時は軋轢が生じるが、社会は良くなって行くのです。

5.まとめ

私達は「働く」と「暮らし」のバランスをどうとりながらより、良くして行くべきなのでしょうか?

ヒントを箇条書きにしました。

人類は苦境に陥ると、団結し組織を通じて、個人では成し得なかった成果、身の回りの状況や社会を変える事に成功して来た。

これは日本でも同様でした。日本民族は社会への帰属意識が高い分、人々は組織を越える大きな力までは持ち得なかったと言えるが、それでも画期は幾度もあった。文化心理学では、東アジアが世界で最も帰属意識(村意識)が高いと指摘しているが、日本はさらに高い。実は、これが組織刷新の為に内部告発が重要な理由でもあり、かつ内部告発潰しが繰り返される理由でもあるのです。

人々が時代の変化に合わせ、組織や行動方式を変えるのは当然で、歴史が示しています。

ただ、その変化の過程や新旧交代が、総て当時において理に適っていたとは言えない。どちらかと言うと、力技であったり、集団の勢い、流行りが方向づけていたように思える。

- トランプの関税政策; 経済理論や大戦後の反省から関税は否定されていたが、被害妄想に駆られた末の暴挙妄動でしょう。

レーガノミクス; トランプ政策の要は、これと同根で、中曽根もこのブームに乗った。これはそれまでの労働者優遇時代からの脱却を目論んだもので、半世紀を振り返れば明らかです。 - 累進課税; トマ・ピケティは格差是正に累進課税が不可欠と言明しているが、レーガノミクス以降、世界は累進課税を捨てて来た。しかし20世紀前半の大幅な格差縮小をもたらしたのは、大戦時の税収増大の為に行った累進課税でした。火事場の馬鹿力!やれば出来るのです。

- 戦国時代の座が崩壊する過程で、実績(故実)中心から、新規参入者の証拠書類(偽の院宣など)提出が物を言うようになった。体制を変えるには、良くも悪くも口実が必要だった。

- 様々な法理念は、主に、この3千年間で人々が生み出した産物です; 古くは私有権、近代になって工業所有権(特許権)、そしてストライキ権や男女平等、普通選挙権等は、ここ百年ほどで人々が自ら勝ち取ったもので、けっして自然に生じたものではありません。これらの人々の幸福や経済発展への貢献は計り知れない。ストライキは、それまで社会に認められておらず、犯罪扱いすらされていたのです。まだ日本には中世のイメージに生きている人もいるようですが。

今の世界や日本を見ていると、一部の強大な富裕者達が富集積だけでなく、世界を都合の良いように引っ張っているようです。そして多くの人々はそれに流され、目ざとい人は誰よりも早く乗り切る事に、安堵を得ているように思える。実は、これが現在の国民、ひいては労働者にとって最大の悲劇なのです。

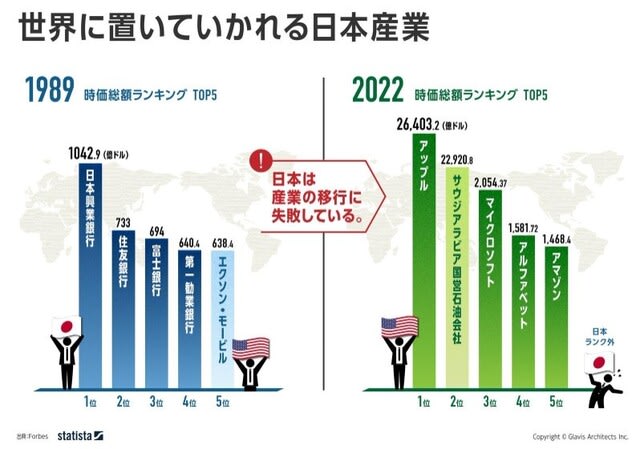

米国は経済で世界を牽引し、産業界・資本家を代表する人々らが、国政を牛耳ているように見える、トランプ政権のように。このような状況が半世紀も続いたことで、米国で何が起きたのでしょうか? 国家経済は伸びたが、8割近い国民の生活は実質横這いのままです。日本だけは低下しているが。北欧は、これと状況を事にしているが、米国の影響がやがて災いするでしょう。

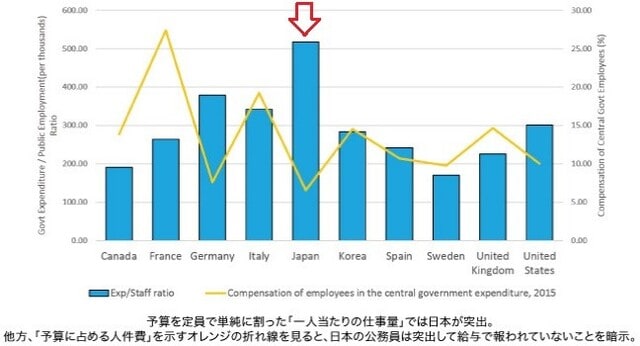

皆さんに問います。あなたに取って、最重要な事は、経営者と同じく所得中心なのでしょうか? おそらく、多くの人は仕事と家庭とのバランスがとれた暮らしを望むでしょう。当然、安定と所得の伸びも期待したいところです。しかし、現状、これを手に入れるのは至難の業です。特に日本では、益々、長時間労働、低賃金、非正規等の不安定な雇用状態が進んでいます。

この流れが、何によって起きているのか? それは明確です。また、この現状は国民の生活権を奪っていると、皆さんは考えないのでしょうか? この判定には、皆さん躊躇されると思います。しかし、既に述べたように、歴史を振返って下さい。答えは自ずと見えてくるはずです。

それでは、どの様に解決すれば良いのでしょうか? 一つ言えることは、トランプの振る舞いは、現状をさらに悪化させるだけで、これと対峙し、世界が協力する体制を模索することが重要です。これまでも共和党政権は、世界が協力しなければならない事案の多くを反故にして来ました(タックスヘイブン対策や地球温暖化等)。一層、世界の協力体制が遠のくと、これまでのように巨大資本が、世界で好き勝手に振る舞い、たとえ日本の国政が良くなったとしても、大幅な改善は望めません。

日本だけが、国政を刷新して、良くなることは難しいでしょうが、北欧4ヵ国や、幾つかの国は、この半世紀の間に、素晴らしい国造りを成功させて来ました。そこには下地になる文化や、地政学的な利も幸いしたのですが、日本も不可能ではないでしょう。明治維新のように、少なくとも真似るのは得意な日本ですから。

もしここで手をこまねいて、何ら手を打たなければ、良くて英国病の二の舞でしょう。数多くの興隆し滅んだ国として名を留めることになるでしょうし、最悪は、また幾度の恐慌の後に、軍国主義に走り、やがて自滅するかもしれません。

これで、このシリーズ「働くとは、何か」を完結したいと思います。

長い間、お付き合い下さった方々に感謝します。

これからは、ワールドクルーズ、カナダ・アメリカ縦断の旅、南太平洋クルーズを通じて、世界を語りたいと思っています。