今回は、他国と比較する最後として、日本政府が盲従する米国を取り上げます。

米国はGAFAMに代表されるITやAIで先端を行き、世界を牽引しています。

しかし、一方で綻びが目立つようになりました。

* 先ずは米国の凄さから見ます

「 図1. 以前は国際競争力は上位だったが、低下し始めている」

現在、米国企業が世界のトップを占めているが、北欧とアジアの競争力の高まりに押され、米国の競争力に陰りが出て来た。

我々凡人には米国の競争力衰退を実感出来ないでしょうが、底流で何かが起きている。

日本もかっては高度成長で海外からもてはやされたが、その後、長い衰退期に突入した。

AIによる産業革命が米国を潤すのか、それとも大量失業の果てに大混乱を招くのか、残念な事に今の米国政府の振る舞いは危なっかしい。

予断を許さない状況です。

「 図2. 米国のベンチャー投資は群を抜いている」

米国の経済力は日本の4倍ほどあるが、それを差し引ても12倍はある。

現在はもっと差が開いている。

これが米国で新しい産業GAFAMやOpen AIが生まれた大きな理由の一つです。

「図3. 右の赤線が示すように移民の増加が、経済成長を支えている」

二つのグラフは、先進国では移民の多さが成長率と相関している事を示している。

移民による労働者数の増加がなければ、成長は期待出来ないだろう。

また米国のように、GAFAM等、先端産業の起業家の多くは、一攫千金を求めて米国に移民した天才達です。

移民政策は諸刃の剣であり、日本は慎重に策を講じて進めなければならないでしょう。

* 米国国民は幸せか?

これだけ将来性のある企業が多く生まれる米国の「働く人」は幸せなのだろうか?

「 図4. 米国は1990年の23位から低下し続け、2022年には31位になった」

また世界幸福度ランキングで、米国は前年から順位を8段階下げて23位となった。

ランキングの発表以来、米国が上位20カ国に入らなかったのは初めてだった。

* 米国で何が起きているのか?

「図5 貧富の差が拡大し、50%の国民の所得は半世紀かけて若干マイナスになっている」

米国の超金持ちは一人で総資産35兆円を有し、さらに上がるだろうが、多くの国民は下がっている。

1946~64年に生まれた米国の世代は、平均で97万ドル~120万ドル(約1億8200万円)の純資産を持っている。

一方で、2022年後半から23年前半にかけての大量解雇の波により、雇用主に対する不信感や不安感が生まれ、同世代の半数以上が「お金が足りない」と回答し、70%近くが、自身の経済状況が思わしくないと答えている。

つまり、米国経済全体では好調なのだが、大半の国民には腹立たしい状況なのです。

「図6. 米国の犯罪率は高く、先進国では最悪」

ここ20年程、米国の犯罪率は低下傾向にあるが、銃による殺人数は世界トップレベルです。

* 米国民が幸せを感じない理由(私が推測する)

・貧富の差が拡大し続け、多くの貧しい人々の暮らしがより過酷になっている。注1.

・銃犯罪が多いため、治安の悪化が切実。

・移民の増大で、白人以外の人口が米国人口の50%を越えることに白人は不安を持っている。注2.

・政党の対立を背景に扇動家が、失望と不満をさらに煽る。注3.

* 幸福度が低下している背景は何か?

「図7. ここ15年ほど、英米が先頭切って政府債務を急拡大させている」

日本は、今でもGDP対累積債務残高は群を抜いて多いが、先進5ヵ国はリーマンショック後、史上最大の金融緩和を推し進め、債務が増大傾向にある。

日本もアベノミクスで大規模な緩和策を採ったが、それ以前から債務残高が多かったので、グラフでは目立たない。

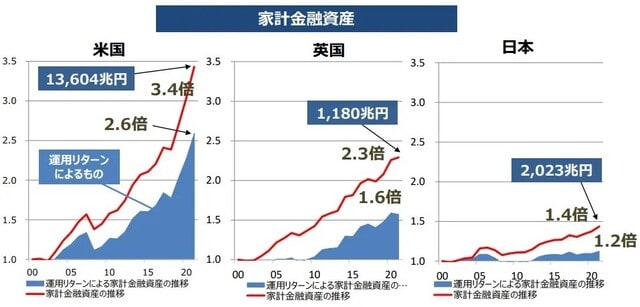

「図8. 米国の家計金融資産は群を抜いて増えている」

米国の金融資産増加のほとんどは株式投資等の運用リターンが占めているが、これは金持ちがより金持ちになっている理由です。

米国の運用リターンは平均複利年5%だが、資金が巨額であればあるほど10%近くになっている。

日本では1%に過ぎない。

米国で起きていることは、政府が発行した大量の貨幣を民間が借り、投機や投資で増やし続けている状況です。

「 図9. 先進国がGDP以上にマネーサプライ(注4)を大幅に増やし、株価が急上昇」

赤矢印の2008年以降、赤上下矢印の間隔(マネーサプライと名目GDPの差)が開き続けている。

これが富者に、より多くの富みをもたらしている理由ですが、米国経済は将来大きな危機に見舞われる可能性が高まっている。

この金融政策は、80年代から始まったマネタリズム(金融政策で景気を制御)が起こした最大の金融危機(2008年のリーマンショック)の後処理が招いたと言える。

これまでの金融危機(恐慌)の後処理でも、金融緩和は行われていたが、再発を恐れて、経済成長(GDP)以上の貨幣発行は行われていなかった。

しかし英米等は、経済成長を越える史上初と言える膨大な貨幣発行を最長の17年以上続けている。

この結果、起こりうる危機は二つある。

一つは、最大のバブル崩壊、金融危機が起こり、経済は大打撃を受けるでしょう。

この事を、投資の神様、ウォーレン・バフェット氏が2024年に指摘している。

今、一つはハイパーインフレが起こり、経済と暮らしに打撃を与えるでしょう。

「図10.欧米の経済格差が80年代から急激に拡大している」

赤枠の時代は、大戦後、各国がグローバル化で経済成長し、格差が抑えられ、特に日独が急成長した時代でした。

またルーズベルト大統領が提唱した政策を米英が押し進め、労働者の賃金が上昇した後に訪れた時代でもありました。

しかし、それ以降、米英日が牽引した政策が先進国の格差を急拡大させ、米国では上位10%の所得層が、全国民の所得の50%を稼ぐようになり、さらに拡大している。

これが今の米国や日本の国民大半を苦しめている大きな理由の一つです。

これは80年代、サッチャー、レーガンが始め、中曽根が追従し新自由主義経済を始めたからです。

一言で言うと、規制緩和と金融経済への以降です。

具体例として、政府は累進課税を捨てて富裕者を優遇し、金融危機再来を防止する規制を取り払い、投資を奨励した事です。

その結果、巨額の資金を得た富裕層が、金で政治や選挙を操るようになり、益々、自らに都合の良い政治・経済システムに改変出来るようになったのです。

* もう一つ格差拡大の大きな理由があります。

「図11. 米国の臨時雇用の保護指標が先進国では最低」

つまり首切り自由がまかり通っている。

以前は、民主党に投票していた労働者も、状況悪化に居ても立っても居られず、極端な解決策にすがったのが、今回のトランプ再選でした。

「図12. 労働組合の組織率がどんどん低下している」

米国が低いのには訳があります。

80年代に、新自由主義が押し進められる中で、徹底的に労働組合の弱体化が図られた。

その後も米国では、さらに共和党が組合潰しに奔走した。

この点、日本もまったく同じでした。

「図13. 米国の労働組合組織率(青)が高い時代(戦後から70年代)は経済格差(赤)が低かった」

労働組合組織率(青)が急激に上昇しているのは、ルーズベルト大統領によるニューディール政策が功を奏したからです。

最近、米国でも、労働組合を見直す議論が出ているようです。

しかし残念ながら、トランプの再登場で、金持と投機優先に拍車がかかり、雇用・組合の弱体化が図られるので格差は拡大するでしょう。

やがて騙されたと気付いた国民は、暴発するかもしれない。

次回に続きます。

注1. 解雇が容易な上、福祉政策が切り詰められつつあるので、ホームレスが大都市の通りに溢れている。

大都市の路線バスと図書館の1階には、必ず多くのホームレスが居る。市民は概ねホームレスに親切か、慈善活動を通じて助けているか、その一方、無視している人も多い。

自己責任が根付いている為、元々医療制度は貧弱で、貧しい人は金銭的にさらに苦しめられるか、医療を断念するしかない。

さらにトランプ共和党の政策で、政府縮小による福祉政策と税による所得の再分配は後退し、より金融・投機が奨励され、生活を守る規制はことごとく撤廃されていくだろう。

こうして富者はより富みに、貧者はより貧しくなる。

注2. 白人の人口は、既に60%を切り、今後も低下するだろう。

米国の大都市、南部のジョージア州アトランタの市内を走るバスは黒人ばかり、中西部デンバーのバスも、白人以外の様々な人種が多い。私は特に危険を感じなかったが、治安の悪化を恐れてか、金持ちの白人は郊外に住むようになっているようだ。

注3. 共和党は、1990年代に活躍した共和党下院議員ギングリッチを筆頭に、苛烈な民主党攻撃を始め、今のトランプカムバックに繋がるスタイルを持っに至った。

またプロテスタント右派も、リベラリズムによる教義(堕胎、進化論教育)に反する政策に神経を益々尖らせ、さらにイスラエル擁護で、民主党攻撃を盛んに行うようになっている。

結局、社会がうまくいかなくなり、失望と不満が蔓延すると、人々は何も信じられなくなり、扇動家の分かり易い単純な解決策(陰謀論)に希望を持っようになる。

こうして産業界や富裕層、宗教保守派の利益を代表する政党が、力を増す事になった。

この手の混乱から独裁へと向かう政変は20世紀前半、各国で起こっていた。

注4. マネーサプライは通貨供給量(M3)と訳され、市中のお金の動きを示す重要な経済指標です。 普通預金や定期預金、当座預金などの残高の合計です。

景気とマネーサプライの関係を表す式 MV=PY

右の項、Pは「物価」、Yは「実質GDP」で、PYは名目GDPを表す。

左の項、Mは「マネーサプライ(貨幣供給量)」、Vは「貨幣の流通速度」。

つまり市中の貨幣の流通速度が同じであれば、政府が貨幣供給量を増やすほど名目GDPが増えることになる。

もし貨幣の流通速度が早くなれば、インフレが亢進することになる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます