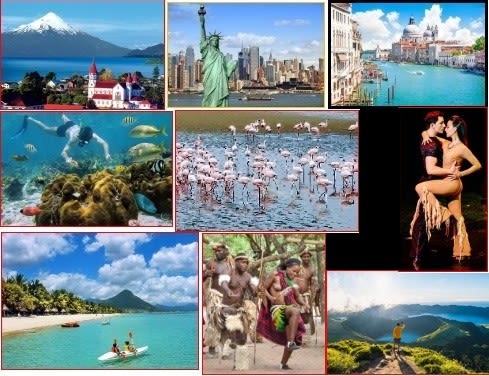

無垢な自然と文化に惹かれて、シドニーからワイキキまでクルーズ船で南太平洋を巡って来ました。

今回は、最も魅了されたタヒチアンダンスを通して、南太平洋の文化の秘密に迫ります。

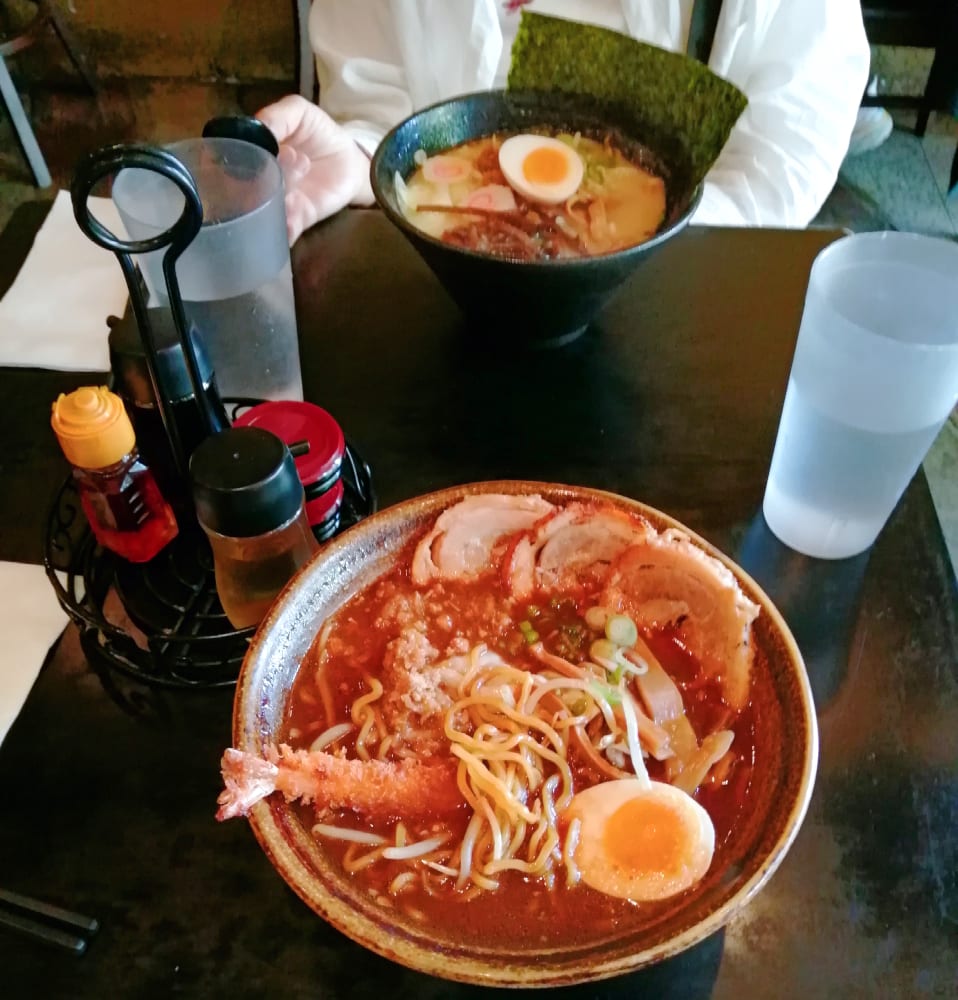

「クルーズ船の航路」

シドニーを発ち、航海しながらニュージランド、サモア、タヒチ、ハワイを訪れて、南太平洋(オセアニア)を肌で感じようとしました。

しかし、ニュージランドのマオリ、タヒチアン、ハワイアンのそれぞれのダンスを見ている内に、私はその違いに驚き、特にタヒチアンダンスに魅せられてた。

ニュージランド、ハワイ、イースター島を結ぶ三角形の地域はポリネシアと呼ばれ、上記の三つの諸島の人々は、約千年前、クック諸島付近を通過し、分岐し移住した同じ民族なのです。

「民族移動の図; 矢印がポリネシアの三角形に入った所にサモアが有り、次いで〇印のクック諸島の直ぐ右上がタヒチになります」

三つのダンスを見比べ、私が感じた事。

初めに、それぞれほんの一部のダンス、しかも限られたダンスチームしか見ていない事をお断りします。

「マオリのダンス」

マオリのダンスは特に手の動きが直線的で、体全体を滑らかに動かす事に控えめで、足の動きで力強さを協調している。

ハカ(有名な戦闘前のダンス)以外も見た感想です。

「ハワイアンダンス」

ハワイアンダンスは、それに比べ、手や腰の動きが曲線を描き、滑らかで優雅な踊りでした。

「タヒチアンダンス」

一方、タヒチアンダンスは、ハワイアンダンスに比べ、腰の振りや足の動きが早く、また集団で踊る際の掛け合いも含めて、喜びや楽しさを前面に出している。

さらに言えば、若い男女が出会い、交わる事の喜びが謳われ、コケティッシュでもありました。

私がタヒチアンダンスに惹かれた理由の一つに、最初にタヒチに寄港して、ダンサーの男女の肉体美や容貌に惹かれた事もあります。

また島内を巡っていて、多くの人、特に若者や子供が愛想よくしてくれた事も、好印象に繋がった。

「この写真の人がポリネシア人だとは断定出来ませんが、このような親しみを感じる風貌でした」

実は、ポリネシア人は、遺伝的に私達日本人に非常に近く、ポリネシア人の祖先は約3000年前に台湾辺りから、カヌーで南下し、やがて東へと島伝いに航海し、無人の島々に住み着いた人々なのです。

彼らと私達とでは、体格や肌の色が異なりますが、これは数千年間の混血と、気候風土への対応により生まれたものです。

オーストラリアやニューギニア周辺には、数万年前にインドシナから渡った人々が既に住んでいました。

その代表格がアポリジニで、彼らはポリネシアの西側にあたる島々、メラネシアやミクロネシアにもいくらか住んでいた。

そして、ポリネシア人の祖先が、そこを通過する間に混血が進んだのです。

18世紀初め、キャプテン・クックは英国の南太平洋遠征隊の艦長として、タヒチを訪れています。

この時の面白いエピソードが二つ残されています。

一つは、二人の水兵が、タヒチ島に上陸してから戻って来なくなり、クック船長は出航を遅らせ、徹底的に探索し、やっと連れ帰る事が出来ました。

その二人は、島に残り、現地女性と共に暮らす事を望んで雲隠れしていたのです。

もう一つは、タヒチの人々や王は、クックらを御馳走だけでなく現地の踊りで歓待してくれる事がありました。クックは、その踊りについて、いかがわしく、卑猥との感想を残していました。

「タヒチでの古い踊りの様子」

「タヒチの神殿で、踊りの再現」

この踊りの担い手は、アリオイと呼ばれる大きな集団で、当時、広く活躍していました。

彼らは、戦いのオロ神に仕え、王族の為に神殿で秘儀を行ったり、島々を巡り、祭りで歌舞音曲を演じ、治療師、教義伝承等の役割を担っていました。

(この地域の神殿はマラエと呼ばれ、各島に石灰岩等を積んで方形の囲いが造られていた。)

この集団への入団は、当時の階層化した社会からは自由であり、神の憑依が唯一の条件で、男性の若者が多かった。

そして奇異な事に、少ない女性団員は性的に共有され、生まれた子供は殺す事になっていた(嬰児殺には理由があった)。

王族の婚姻や血筋については、非常に厳しかったのですが、この集団内では開放的で、一種のガス抜きの役割があったように思える。

もっともクック達は秘儀扱いされていた催しを見る事が出来なかった。

19世紀初頭、キリスト教が普及すると、宣教師らにより、これらは禁止された。

しかし、やがて芸能復興の気運が盛り上がり、20世紀半ばからダンスの体系化が行われ、ダンスグループも誕生し、現在の姿になりました。

アリオイの遺した美しい歌や合唱は今も受継がれています、教会の讃美歌の影響も受けた様ですが。

尚、ハワイアンダンスも、アリオイと同様な集団の活躍と、禁止と復興を経験しています。

私は、オアフ島のポリネシア・カルチャー・センターで、古式と復興後のハワイアンダンスを見比べる事が出来ました。

これを見る限り、やはり地味な踊りから、かなりショーアップが図られていることが伺えます。

それでも両者ともタヒチアンダンスとは狙いが異なっているように思える。

現在のタヒチアンダンスが何処まで、原初の姿を留めているかわかりませんが、私は、タヒチアンダンスに、南太平洋らしい文化、性愛の喜びを素直に歌い上げる原型が最も残っているように思える。

私は、これまで世界中を旅して来ましたが、タヒチアンダンスのような、ほぼ裸の腰振りダンスを見た事がない。

イスラム圏のベリーダンスが似ているが、王侯貴族の愉しみであったダンスと、庶民が皆で楽しんだ南太平洋のダンスとは大きく異なる。

日本の村祭りにも、男女が掛け合い、性愛を揶揄する踊りが見られるが、美しさを強調することは無いように思う。

なぜ南太平洋、それもポリネシアで、このダンスが生まれたのだろうか?

それは熱帯の自然と孤島群が生んだと言えそうです。

「 古いタヒチの絵 」

ほぼ200年前まで、彼らは一部腰の周りは覆っていたが、裸で暮らしていた。まだ文字と鉄器は持っておらず、宗教もアニミズム(自然神、多神教)の段階だった。

タヒチ、ハワイ等の火山島は大きく、小さいな王家が分立し、階層化した社会が出来ており、それぞれ数万を越える人口を抱えていた。直接生産者以外、例えば祭祀を執り行う神官やアリオイ集団等が生活出来る状況にあった。

大陸では、村社会が出来ると、他部族や他国の干渉を受け初め、強者に吸収されるか、さらに僻地に逃げる事になる。強国の影響が及ぶと、ほぼ間違いなく世界4大宗教(キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教)が社会に浸透し、秩序維持の為に性と婚姻の規制が厳しくなり、奔放な習俗や芸能は姿を消しって行きました。

ところが、ポリネシアでは島の間隔が数百キロ、数千キロも離れ、大陸からの干渉は、19世紀の欧米到来まで遅れた。

タヒチ等の火山島では、根菜、果実、魚介、家畜による自給自足が可能で、交易の為の遠出のカヌー航海は廃れていた。(だがメラネシアの珊瑚島では、カヌーによる交易は不可欠でした)。また食料の保存は、穀類が出来ず、一部の果実を処理することにより可能なだけでした。これらが大規模な王朝の誕生と、外界との接触を遅らせた理由だと想像します。

こうしてポリネシアは、地球上、最も原初的で素朴でありながら、幾分成熟した文化や芸能が残った稀有な社会になったのでしょう。

「ゴーギャン作 タヒチの女」

このことが、ゴーギャン等、欧米の芸術家、文筆家を南太平洋のポリネシアに引き寄せた理由だろう。

ちなみに、ゴーギャンの1回目の訪問地はタヒチ島(パペーテ)でした。

次回の連載は少し間があきます。

先にワールドクルーズ等の紀行を再開するつもりです。