今回は、JRと国鉄の「働く人」にとっての闇を紹介します。

JR西日本では、2000年3月から5年間で18名が自殺し、その内、首つり44%とJR等の電車への飛び込み39%がありました。

1985年、日本の男性の自殺では首つり54%、飛び込み4%でした。

自殺者のJRへの想いに、胸を締め付けられるのは私だけでしょうか?

優秀なJR西日本の幹部は、なぜ幾度も自殺や事故が起きているのに平気だったのでしょうか?

JR西日本は、自殺事件で被害者側の訴えに敗訴した後、少し改めたようです。

付け加えると、JR東日本は、「日勤教育」の間違いに早い段階で気づき、前回記した科学的な安全対策に切り替えていました。

JRと国鉄は、「働く人」、特に労組員への虐待を繰り返して来た常習犯でした。

国鉄時代の1985年、現金が紛失した事件があり、A氏が疑われた。

それは、改革で出札窓口がオープンになっており、またA氏が一人で居る勤務時間帯があり、現金にA氏の手が届くと言った理由だけでした。

事件後、彼は「特命日勤」とされ、食事とトイレ以外は取調室での軟禁状態が1ヵ月続いた。

それが終わったのは彼が自殺したからで、彼は妻に「お前だけはオレを信じてくれ」と遺書を残していた。

彼は、民営化反対の国労に所属していた。

こうして、87年のJRになる直前には、国鉄の自殺者数は85年45名、86年48名になっていた。

当時、国鉄総裁は自殺について「日本の成人男子の平均値」と言い放った。

しかし、詳細に見て行くと、自殺者に退職や国労脱退の執拗な督促が集中していた事がわかる。

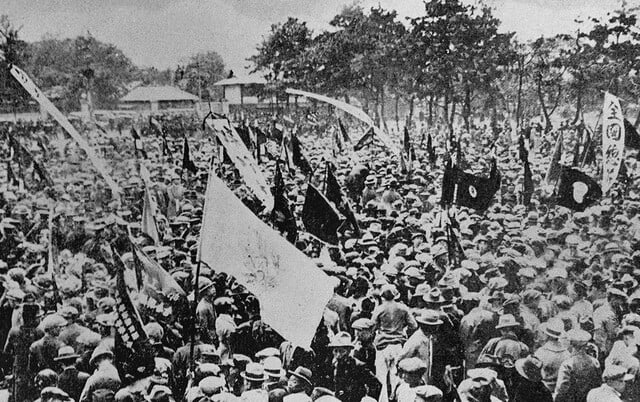

1971年、国鉄当局によるマル生運動が活発だった頃、労組脱退者が1ヵ月平均で3~5千名になった。

国鉄当局は、それは純粋に生産性向上を目的としていると宣言していた。

しかし一つの録音テープが、嘘を暴いた。

それは水戸管理局の能力開発課長が現場管理者を集めた会議の席上、「知恵を絞って不当労働行為をやれ」(注1)と発言したテープが、マスコミで一斉に報道されたからでした。

「不当労働行為の説明」

皆さんの中には、暴虐な労組に対抗して国鉄側は仕方なく圧力を掛け、不当労働行為を行ったと思っている人がいるかもしれません。

しかし思い出して欲しい、明治から大戦までの軍国時代、官憲が組合活動者を虐殺し、全国の組合を徹底的に解散させた事を。

この連載の8話に詳しい。

当然、戦前の国鉄、満州鉄道も含めて、重要な兵站手段として、すべて軍部が掌握していた。

戦後、民主化をリードしたGHQだったが、後に共産主義の拡大を恐れ、公務員の組合活動制限へと舵を切った。

この裏で、労組のイメージが大きく損なわれる下山事件等が相次ぎました。注2

続いて、米国のCIAが、1960年頃から10年以上、共産主義勢力弱体化の為に、自民党に毎年、莫大な資金提供と協力を惜しまず、自民党を支え続けた。注3

こうして、ほぼ150年近く、日本の「働く人」と労組は抑圧され、イメージダウンが図られ続けたのです。

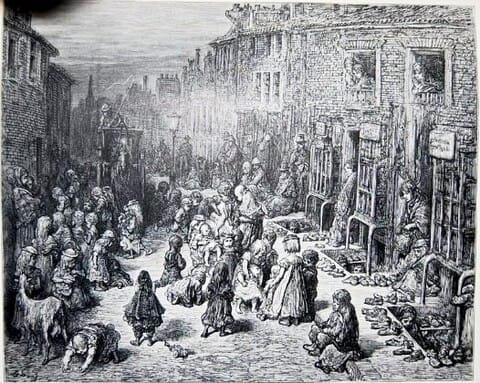

当然、明治以降、進歩的な日本人は欧米の組合活動の成果や人権擁護を知っていた。

残念なことに、人は抑圧されると、「窮鼠猫を噛む」、事になる。

こうして、国鉄労組は労働条件改善のスト、スト権確立のストを行うが、国鉄は、これらを違法として組合員の大量解雇と減給処分を行った。

また労組は、この撤回を求めてストを行ったが、初め理解を示した国民(利用者)もやがて不満を持っようになった。

こうして世論の後押しもあって、政府と国鉄は、1970~71年マル生運動、1987年の国鉄民営化(清算事業団、人材センター)へと労組解体へと進んだ。

特に、数年続いた清算事業団と人材センターは組合員(国労)にとっては墓場であり、自殺製造工場のようなものでした。注4

本来、上記の組織は国鉄財産の売却処理と首切り対象者の転職斡旋が目的でした。

これは後に、広く知れ渡る、「自主退職せざるを得ないようにする為の、ブラック企業の追い出し部屋」の走りのようなものでした。

次回に、続きます。

注1.「不当労働行為」=労働者の団結権を侵害する行為。

注2.組合が狂暴だと印象づけられることになった下山事件: 朝鮮戦争が始まる前年の1949年7月、国鉄職員10万人の解雇に関して労組と交渉中、忽然と姿を消した下山総裁。その後、無残な轢死体で発見された。検死解剖の結果、死体から血が抜き取られていたことが発覚。自殺か他殺か未だに不明な未解決事件。下山事件から約1か月の間に国鉄に関連した三鷹事件、松川事件が相次いで発生し、これらを「国鉄三大ミステリー事件」と呼ぶ。松本清張は自著「日本の黒い霧」の中で、GHQの犯行だったとしている。前後の状況を考えると説得力がある。

注3.首相経験者の岸信介と佐藤栄作は、米国の公開文書によって、米国協力者であり、高額資金の受領が明らかになっている。

注4.「国鉄処分 JRの内幕」鎌田慧著、講談社文庫、1989年刊、に詳しく書かれています。