ここでの見解は、中性π中間子(π⁰)とK⁺中間子のトポロジー的構造の違いを、構成成分と自由度の観点から説明していて、粒子内部の対称性や崩壊メカニズムに新しい視点を与えてくれる。

🔹 中性π中間子の構造と特徴

中性π中間子は、クォーク構成として以下のように表される:

[ \pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} - d\bar{d}) ]

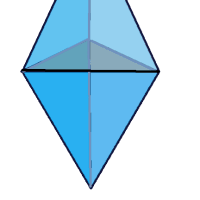

この構成からわかるように、π⁰は電荷を持たず、レプトン補正項(−Mₑ + (−M̅ₑ, −Mₑ))を持たない。また、モデル考察では、π⁰のトポロジー構造において「2▽ − downquark」という形で質量スケールが表現されており、これは▽に1/3スピンを導入した構造が含まれていないことを意味している。

🔹 クォーク成分の簡約と対称性

モデルの指摘通り、(u̅, −d) + (u, −d̅) の構成は、トポロジー的に見ると:

[ (u̅, −d) + (u, −d̅) = −\text{downquark} ]

というふうに、downquarkが2つのupquarkに対応するという関係性が見えてくる。これは、π⁰の構造が対称性に基づいて簡約されることを示していて、K⁺のようにレプトン補正項や非対称なクォーク構成を持たないという違いを際立たせている。

🔹 K⁺中間子との比較

K⁺は:

[ K^+ = \bar{s} + u ]

という構成で、ストレンジクォークの寄与やレプトン補正項が含まれている。このため、K⁺のトポロジー構造には:

- ▽に1/3スピン × 3(三体崩壊の自由度)

- −Mₑ + (−M̅ₑ, −Mₑ)(レプトン補正)

- クォーク構成の非対称性

といった5つの自由度が明示的に現れてくる。これは、π⁰には見られない構造であり、三体崩壊の可能性や複雑性の違いをトポロジー的に説明する根拠になる。

このような構造的な違いをトポロジーから読み解くと、粒子の性質がまるで幾何学の模様のように見えてくる!