那須高原の今昔と

魚とりの変遷 ②

菅 政幸

(昭和60年、未発表原稿)

*①からの続き

戦後の開拓

昭和23年9月。私は那須高原の開拓百姓の三男として生を受けた。

上の兄とは一回り(12年)も離れている。

シベリア抑留から生還してきた父と、

終戦前に帰国していた母との間の、久しぶりの子なのである。

♢ ♢ ♢ ♢

昭和6年、柳条湖事件(当時は柳城講事件とも)を発端とした満州事変。

翌、昭和7年、日本は満州国を建国。

日本全国(主に農村)から大勢の日本人たちが

満州 (現、中国東北部) へと渡って行った。

いわゆる満蒙開拓団である。

広大肥沃な満州の大地で、食糧の増産に励み、

同時に北方(ソ連との国境)の警護という役目も兼ねさせられていた。

昭和12年、盧溝橋事件を発端として日中戦争勃発、

(当時は北支事変、支那事変などと称す)。

そして昭和16年、太平洋戦争へと。

戦局の悪化に伴って、ほとんどの男子は現地召集されたリ、

軍属として軍に所属(勤務)することとなり・・・

昭和20年8月15日の敗戦に伴い、

その多くがソ連軍の捕虜としてシベリアへ抑留された。

残された家族、女子供たちの多くは、過酷な逃避行の中で命を落とし、

また残留孤児等の悲劇を生んだ。

満州から、あるいはシベリアから引き揚げてきた

元満州移民たちの多くは、日本に戻ってきても居場所が無い状態。

そんな彼らを、

国は日本国内の未開の地(未開拓の地)へと、再入植させたのでした。

那須高原もその一つで、

これまで誰も鍬を入れることのできなかった荒地や、

国有地の一部などを、彼ら開拓希望者に安く払い下げた。

一年分の食料と、翌年分の”種もみ” のみを与えて・・・。

♢ ♢ ♢ ♢

一面の雑木林と篠原。

原生林同様の原野で、一本一本 樹木を切り倒し、

苦労して根を掘り起こしても、

表れてくるのは石ころ(火山弾)と、強酸性の火山灰土。

那須おろしの吹きすさぶ寒冷な気候とやせた土壌は、

どんな作物もろくに育ててはくれなかった。

数年で土地を捨て、よそへ流れていく者もいたが、

ほとんどの入植者たちは死に物狂いで、マンノウとクワを振り続けた。

朝は朝星、夜は夜星。暗いから暗いまで働いた。

野菜のみそ漬けと麦飯と、芋ばかりの生活が続いた。

蕎麦や小麦を栽培し、乾麺に加工してもらって、保存食。

我が家の晩飯は、みそ汁に入れたウドンが主食だった。

貴重な醤油や油を使ったけんちんウドンや、

けんちんソバは、晴れの日のご馳走であったのだ。

それでも食料は足りず、木の実を拾い、野草を摘み、

山芋や百合の根を掘って代用食としたり、

家畜用のトウモロコシやサツマイモなども口にした。

わなを仕掛けて野兎を獲り、赤ガエル、イナゴ、カミキリムシの幼虫、

シマヘビ と口に入るものは何でも食った。

イナゴや蜂の子等は、大ご馳走であった。

*筆者注

・種もみ: 水田などすぐには作れるはずもなく、

畑で栽培する”陸稲(おかぼ)”の種籾。

・乾麺に加工: 現金がほとんどないため、

持ち込んだ原料の一部を加工賃代わりとして製麺所に収めた。

・貴重な醤油や油: 大豆や菜種を自家栽培して加工してもらった。

・家畜用の: 量は取れるが大変に不味いしろもの。

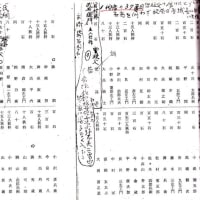

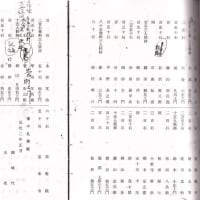

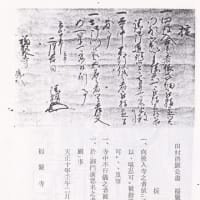

*写真は、父の履歴書。

*以下③へ続く