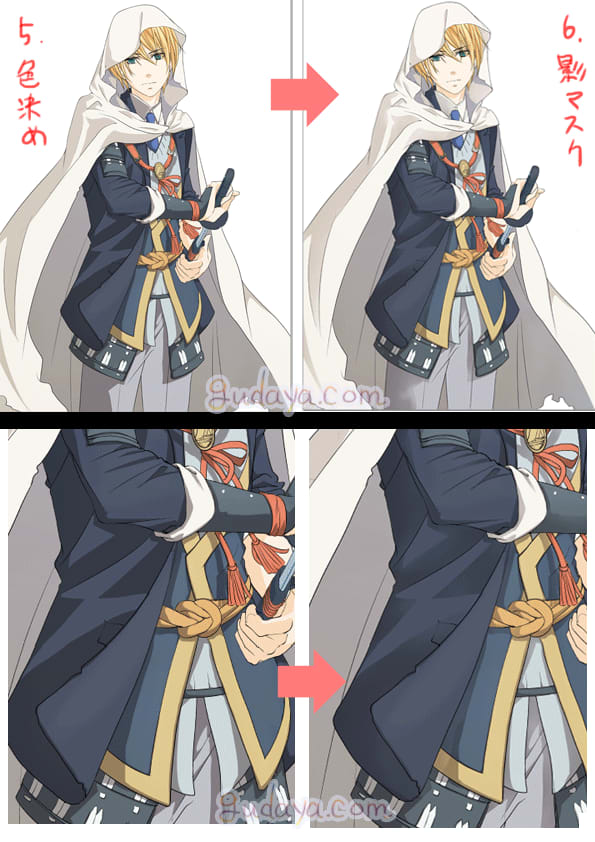

(カラーメイキング2・本塗りから続き)

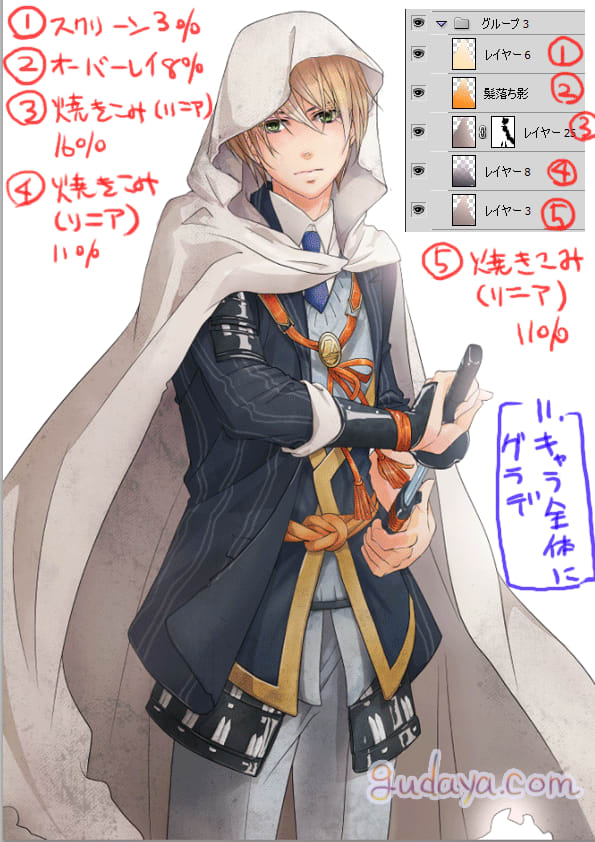

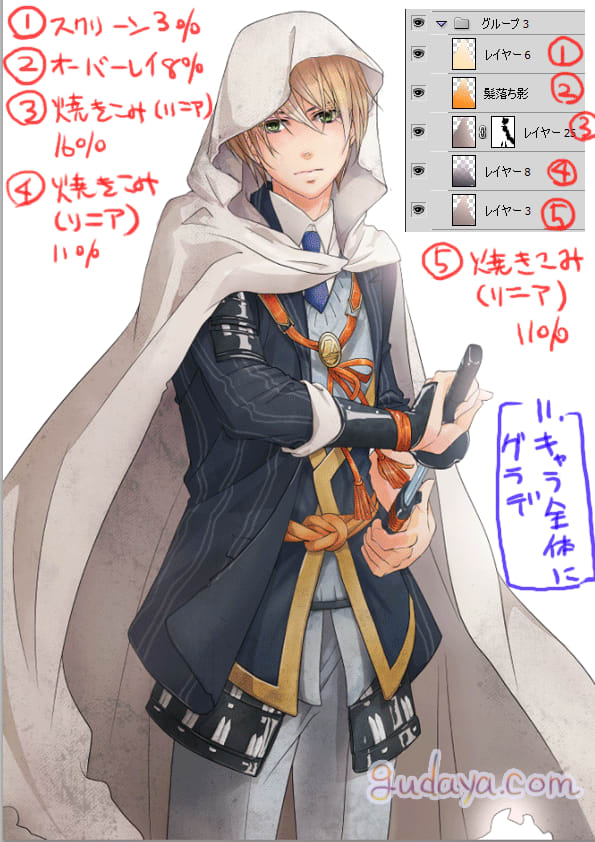

11.キャラ全体にグラデをかける

グラデツールでキャラ部分のみに効果のレイヤーを入れていきます。3~5は乗算の場合もありますが今回はぼけてしまったので焼き込み(リニア)にしました。グラデ色や透明度、レイヤーモードはお好みで。

12.背景

背景フォルダの最上位レイヤーにコミスタで制作した「キャラだけ塗った白レイヤー」を置き、レイヤー効果「境界線」や「光彩」をかけるとキャラの周りを縁取る事ができます。背景は素材集の和風植物を使用。透明度を落としたりスクリーンモードにしたりマスクレイヤーをかけてブラシでぼかしたりして調整します。

13.光やホワイトを入れる

スパッタリング系のブラシやエアブラシでざくざく入れていきます。また、この時に線画の色トレス作業もします。アクションを組んで一括してかけた後、更にもう一枚スクリーンレイヤーをクリッピングで載せ明るくした部分をブラシでぼわっと塗ります。

スパッタリング1:スクリーンレイヤー83%、レイヤー効果「光彩」を覆い焼き(リニア)75%で

スパッタリング大:薄ピンク色のブラシで入れる。通常レイヤー100%

ボワッとした薄い光:水墨ブラシ使用。覆い焼き(リニア)不透明度38%

ザラッとしたダスト系のブラシ:覆い焼き(リニア)レイヤー、不透明度17%

ざっと書き出すとこんな感じです。通常であればもう一枚ボワッとした光をソフトライトレイヤーで足したい所ですが、この山姥切国広というキャラはご存じの方はおわかりでしょうが非常にネガティブかつ影をしょった性格なので、明るくしすぎない方が良かろうと思いやめました。

14.桜の花びらを入れて完成

薄ピンク色の花びらをがしがし描きます。不透明度100%のかためなブラシ、通常レイヤー100%です。仕上げに「ガウスぼかし」でぼわっとぼかし、レイヤースタイル・光彩(外側)スクリーン透明度37%薄ピンク色サイズ65pxにして完成です。もう少し大きめな画像をサイトに上げたのでよければ。

ここまで読んで下さりありがとうございました!

11.キャラ全体にグラデをかける

グラデツールでキャラ部分のみに効果のレイヤーを入れていきます。3~5は乗算の場合もありますが今回はぼけてしまったので焼き込み(リニア)にしました。グラデ色や透明度、レイヤーモードはお好みで。

12.背景

背景フォルダの最上位レイヤーにコミスタで制作した「キャラだけ塗った白レイヤー」を置き、レイヤー効果「境界線」や「光彩」をかけるとキャラの周りを縁取る事ができます。背景は素材集の和風植物を使用。透明度を落としたりスクリーンモードにしたりマスクレイヤーをかけてブラシでぼかしたりして調整します。

13.光やホワイトを入れる

スパッタリング系のブラシやエアブラシでざくざく入れていきます。また、この時に線画の色トレス作業もします。アクションを組んで一括してかけた後、更にもう一枚スクリーンレイヤーをクリッピングで載せ明るくした部分をブラシでぼわっと塗ります。

スパッタリング1:スクリーンレイヤー83%、レイヤー効果「光彩」を覆い焼き(リニア)75%で

スパッタリング大:薄ピンク色のブラシで入れる。通常レイヤー100%

ボワッとした薄い光:水墨ブラシ使用。覆い焼き(リニア)不透明度38%

ザラッとしたダスト系のブラシ:覆い焼き(リニア)レイヤー、不透明度17%

ざっと書き出すとこんな感じです。通常であればもう一枚ボワッとした光をソフトライトレイヤーで足したい所ですが、この山姥切国広というキャラはご存じの方はおわかりでしょうが非常にネガティブかつ影をしょった性格なので、明るくしすぎない方が良かろうと思いやめました。

14.桜の花びらを入れて完成

薄ピンク色の花びらをがしがし描きます。不透明度100%のかためなブラシ、通常レイヤー100%です。仕上げに「ガウスぼかし」でぼわっとぼかし、レイヤースタイル・光彩(外側)スクリーン透明度37%薄ピンク色サイズ65pxにして完成です。もう少し大きめな画像をサイトに上げたのでよければ。

ここまで読んで下さりありがとうございました!