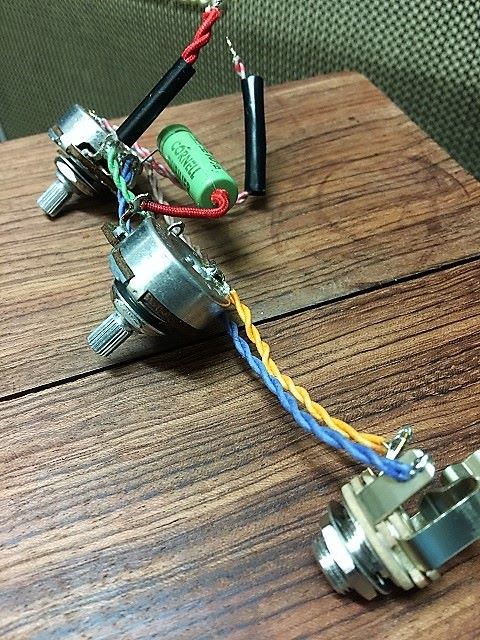

昔大変お世話になったドラマーT氏から半年以上前にお預かりしたビンテージなヤマハSB1200。フラットワウンドを張ってメンテナンスしてとの依頼。ドラマーなのにベースにも精通していてボブマーレ―&ウエラーズのアストンバレットが日本公演の後から使用していたヤマハBBと同じ音でというマニアックなリクエストです。昔のオーナーがかなりラフ改造を試みた跡があり、いい状態でないのでいつものWEの単線とコーネルダプラーのキャパシター、CTSポットとスイッチクラフトのジャックでリノベーション。

ヤマハBBシリーズは国産のオリジナルベースの先駆者的位置にいていまだにベーシストは1本というベースのようです。確かにフェンダープレジションベースのレイアウトを世襲し当時のハイエンドの代表仕様スルーネックというタフな構造。今でもがっしりとした作りでフラットを張ってもネックはビクともしません。リアにハムバッカーを入れようとしたような素人作業の座繰りがあったのでベークライトでプレートを作り蓋をしました。ベースのキャパシターはビンテージフィルムを使うと値と音が一致しないことがよくあります。求めるのはウエラーズサウンドですからトレブルが最小でも粒立ちが重要。ビンテージのオリジナルのように0.1までいくとゲインが減少するし0.022だと丸くなりません。0.047~0.05あたりの少し抜けているものでバッチリなのがこのコーネルダプラーの0.05。いろいろと試してみてフラットワウンドにベストマッチなのがこれで質感もパワフル。上質な70年代のフェンダーPBサウンドを味わうことが出来ます。EMGも有りかと。

70年代後半、国産メーカーのリッチなカタログを穴が開くほど読んでいた時期のハイエンドベースの定番のヤマハ。木工技術の精度は今手にしてみてもアコースティック楽器由来の完成度を堪能できます。80年前後はメイドインジャパンが老舗フェンダー、ギブソンを超えるオリジナルを目指した時期。特にベース業界はその色合いが強く、海外ミュージシャンに対しての積極的なエンドースもあって瞬く間にスタンダードになっていきます。それは、ドラム、ベース、鍵盤の順でギターが一番立ち遅れ感がありました。その後、低迷していた老舗海外メーカーがビンテージを強調したスタイルで復活し完全なオリジナルの国産ギターの登場は一部を残し皆無になってしまいます。保守的なギタリストたちが新しいオリジナルの開発を阻害しているかもしれませんね。

オリジナルというと突飛なデザインで勝負してしまう当時の中、このヤマハBBはトラッドなフェンダーとアレンピッグからのスルーネックを合体させたスタイル。ミュージックマンに似たブリッジと当時の海外ハイエンドベースをかなり研究していて、タイトなキャビティの形状からも本気のコダワリが伺えます。それでいてトーンはいたってスタンダードなPB。

これはギター弾きも1本持っていたいベース。

ヤマハBB、いい楽器ですよね。

自分もかつてBB2000を二台とBB5000を手にしましたが、いずれも手放してしまいました。

つくりも良くサウンドもしっかりしていたのですが、フェンダー系に慣れている自分にとってはどうしても「合わなかった」んです。

フェンダーを意識せず別物として接すれば良かったのかも...などと今さらながら思います(笑)。

ちなみに現行のインドネシア製ヤマハはかなりハイクォリティです。

実際に入手にして驚きました!

機会があれば一度お試しあれ。

いつもありがとう。

現行BBはインドネシア製なんですね。ジャパンオリジナルのBBには驚きました。

ベースの世界はレンジが広くて奥深い!