ハイエンドドライブペダルの一つのジャンルを作り出したジョンランドグラフ氏が昨年お亡くなりになってオリジナルの生産は今のところ終了となっています。現存するオリジナルはプレミア対象になって高騰していくと思われますがユーザーとしてはクロン・ケンタウルスのようにならないでほしいと願うばかりです。

ケンタウルスがオリジナルケースや基板にマスクを施しオリジナルを誇張したスタイルでしたがランドグラフは回路図まで出回るほど中身をオープンにしたのが世界中の自作マニアに火をつけたかたちになりました。レイボーン人気で海外から逆輸入のブームになっていったチューブスクリーマーのトラッドな歪みを基本にし、クリップをシリコンダイオード、FET、ディスクリートと選べるなんて作り手が熱くなるデザイン。TS系といわれるジャンルはこのランドグラフの登場あたりからでしょう。同じものは無い独特のケースペイントとハンドワイヤードの高級感がエフェクター製作家、ギタリストの両方向から話題になりました。

その昔からクローンはたくさんありましたがオリジナルとはまた微妙に違うものから全く別な音のモノまであって、しまいにはそこそこのメーカーがクローンを出すという大変なことに。メーカーが手を出すと真っ先にコスト削減をするので音は別の方向に行ってしまうのがよくあるパターンでした。また、自作魂が爆発したのはオリジナルランドグラフの価格が普通のハイエンドドライブの3倍以上したことも理由の一つでしょう。なので自作すればパーツ代金で済むという安直な発想のペダルはだいたいトーンが別の方向にいってしまっているのがほとんど。

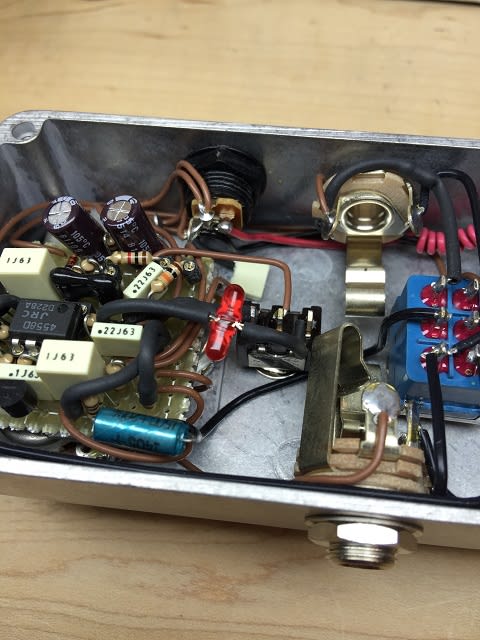

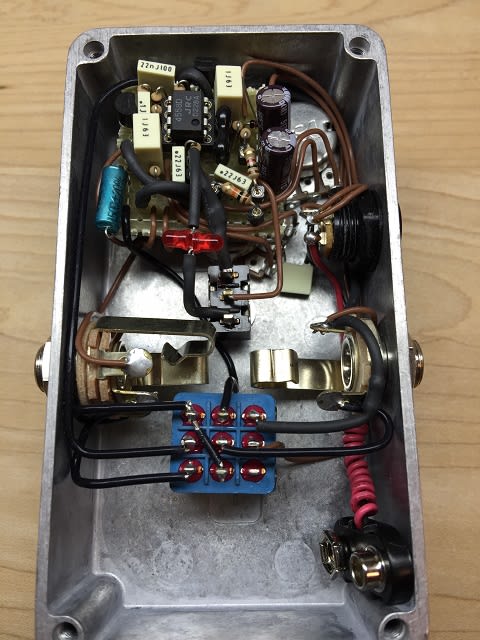

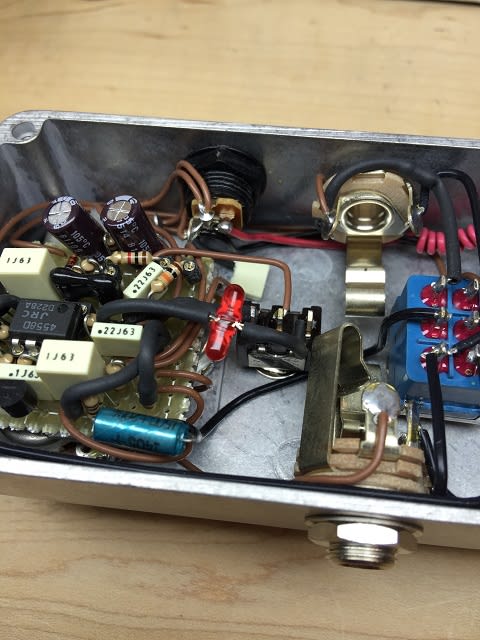

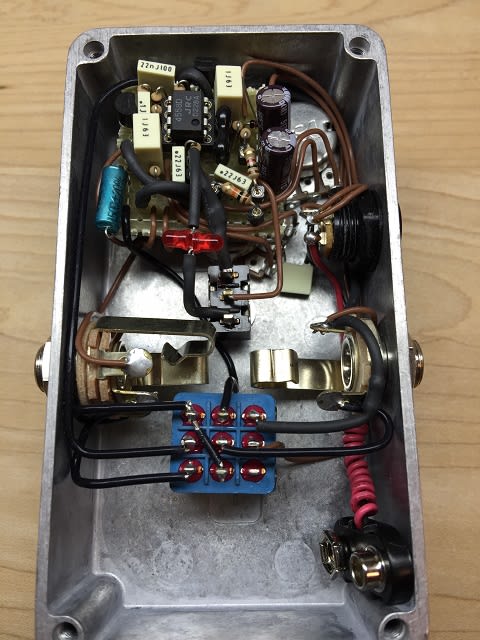

ブームから10年以上してパーツ選定や乗数だけではなくオリジナルのトーンをもとにワイヤリングのレイアウトまで研究したクローンがこのペダルです。ハモンドの無塗装のケースが自作感満載ですが丁寧に研究されつくした配線がなされています。音はオリジナルとの違いを見つけることが難しいくらいのレベルです。よくクローンであるトーンは同じですがボリュームやゲイン、トーンの効く位置が違うものがよくありますがこれは全く同じ。オリジナルのチューブスクリーマーの独特の低音カットとミッドレンジが持ち上がったところはストラトキャスターの倍音に食い付き、ボード内では定番の立ち位置になりましたがギターボリュームの反応やアンサンブル上の太いザラつきの無さなどデメリットもありました。しかし、このランドグラフクローンはよりフラットなトーンレンジで1チャンネルチューブアンプのグラッシーなトレブルがしっかりあります。トーンノブはミッドブースト的な効果でどのトーンレベルでもピッキングのアタックに反応するトレブルは常に存在している感じです。ハイゲイン設定にしてもギターのボリュームを下げると透明感のあるクランチ・クリーンに変化するのが素晴らしい。濁りの無いクリーンブーストまで設定できます。ハイゲインでも線が細くならないのでついついロングサスティーンで嗜んでしまいます。

最近ではスタンダードになった3モードドライブの元祖がランドグラフ。3種類のクリップで質感を変えていますが歪みの基本は同じでコンプレッションの違いを出しているスタイルです。トラッドなシリコンダイオードが一番コンプ感があってきめ細かいディストーションが味わえます。ダンブル系と呼ばれているディスクリートモードが一番ボリュームが高く歪みがナチュラルでコンプ感が少ないですがゲインを最大にすると他のモードに近い歪みの設定が可能。ギターボリュームを絞った時のクランチのニュアンスを多彩に設定できます。ゲインを上げたトーンは勿論、このレベルを下げた時のモード全てが使えるトーンというのがスタンダードになる理由かもしれません。

オーバードライブ回路はすでに出尽くし世界中でクローンの繰り返しですが、配線レイアウト、パーツの配列、線の曲げ方までのクローンは裏蓋外してからの楽しみまであります。メーカーの開発やオリジナリティーの保護をウタって裏蓋外したら保証の対象外とまで言ってしまう上から目線のメーカーはどうも好きではありませんね。全部さらけ出してもスタンダードになるランドグラフのほうがロックしてます。