今回のラブアン訪問では 太陽活動の最盛期のこの季節に 6m DXを追いかけると言うのが主目的でした。結果として 3月20日から4月13日の間に6mで延べ1531QSOをログしました。内訳は FT8が1157、CWが133、SSBが241でした。

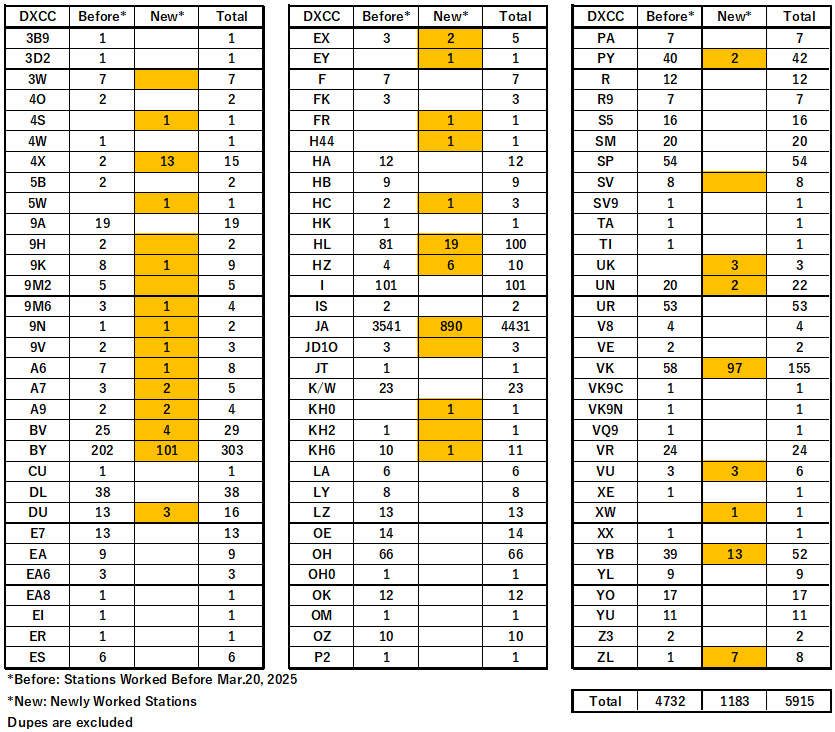

これまでの6mでのQSO実績(Before)と 今回の実績(New)をエンティティ毎にまとめた表が以下のとおりです。

CW/SSB/FT8に関係なく 同一局との重複QSOは除いています。QSO済の局と今回またQSOした場合は Newには計上していません。今回QSOしたエンティティは New欄に色を付けています。色が付いているけれど数字が入っていないエンティティは、QSOはしたけれど新局とはQSOしていないと言う意味です。これまで 総計で5915の異なるコールサインの局とQSOした事になります。今回新たにQSOしたエンティティは 4S 5W EY FR H44 KH0 UK XW の8つでした。現時点で 6m DXCCは cfm/wkd: 86/93です。

過去の経験(1982年の5Z4と2000/2001年の9M2)から、太陽活動の最盛期には 3月から4月にかけて赤道上の東西のパスが非常に良く、特にこちらの深夜帯(13Z~19Z)に 西方向の アフリカと中南米の入感が期待できると信じて 今回の運用を計画しました。ところが 結果としては 残念ながら期待外れに終わってしまいました。3月25日と26日の両日 PR7が予想通りの深夜帯 14Z~16Zに西方向から入感して2局QSOしましたが、それ以外の南米は3月27日に HC2が昼の05Z台に東方向から入感して 2局とQSOしただけでした。アフリカ方面でQSOできたのは 4月6日の07ZのFR4OOのみでした。その他 3B8HAとD2UYの信号はこちらでデコードし、9J2FIとZS1TL/6とTR8CAではこちらの信号がデコードされていましたが、いずれもQSOには至りませんでした。連日17Z過ぎまでビームを西に向けてCQを出していましたが、空振りに終わりました。この時間帯 JAやBYには ビームのバックサイドにもかかわらず毎日強力に届いていたようですが…。

深夜の東西のパスとしては YVやP4から DUや9V1やYBに開いているのが度々確認できましたが、残念ながら9M6には落ちてくれませんでした。JAからアフリカが大オープンした日も こちらは蚊帳の外と言う状況でした。3月よりもコンディションが上向くと思っていた4月は 却って低調でした。太陽活動は明らかに下降トレンドに入っているので 当然の結果かも知れませんが、ダブルピークの可能性もあるかも知れないし、今後6mの運用をどうするか いつもここをチェックしながら考えています。

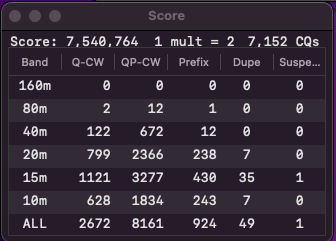

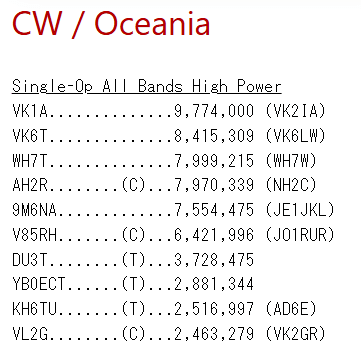

次回は 5月のCQWPX CWコンテストに参加予定です。ずっと不調だったAFA-40が どうやら完全に死んでしまったようなので さてどうしようか 思案中ではあります。CU!

6m FT8 運用スタイル(運用開始当初)

6m FT8 運用スタイル(運用開始当初)