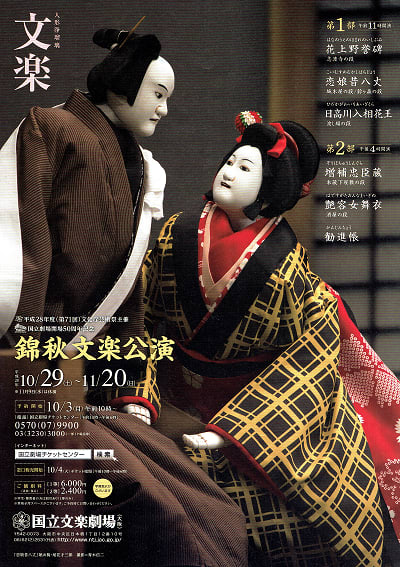

文楽公演

「文楽」「人形浄瑠璃」は日本の伝統的な人形芝居であることを知らない人は皆無だろうが、2つの呼び名の違いについては知っている人は少ないように思う。私もつい最近までは知らなかった。

呼び名の違いはこの伝統芸能の歴史をたどるとわかりやすい。「浄瑠璃」とは、琵琶法師が平家物語を語るような「語りでストーリーを伝える」芸能が原型で、三味線の伴奏と「太夫(たゆう)」によるセリフと描写の語りをセットにした劇場音楽のことを言う。江戸時代のはじめに人形の演技に結びついて「人形浄瑠璃」と呼ばれ、上方や江戸で歌舞伎とともに人気を集めるようになった。

近松門左衛門と竹本義太夫の登場による元禄時代の絶頂期の後に人気は衰えたが、18世紀末の寛政年間に淡路島から植村文楽軒が大坂へ出て興行した人形浄瑠璃は、明治になると「文楽座」という劇場で講演され絶大な人気を復活した。他の人形浄瑠璃の劇場がすべて潰れたため、人形浄瑠璃は「文楽」と呼ばれるようになったのだ。宅配便を「宅急便」と呼ぶのと同じようなものだ。

現在の文楽の興行は、大阪にある国立文楽劇場を中心に、東京の国立劇場や地方各地で行われている。国立文楽劇場に文楽を見に行くと、ここでも外国人の姿が目立つ。欧米人、中でもフランス人に人気のようだ。

しかし文楽とは不思議な演劇である。世界にも棒や糸、手や指で操る人形劇はあるが、文楽のように人形遣い・太夫の語り・三味線伴奏が三位一体となって成立する劇はないという。また人形一体を三人の人形遣いが動かすのも文楽だけで、驚くべき繊細な人形の動きを表現する。手足や指の動かし方を男女で変える、眼や眉の動きで一瞬の感情を表現する、など人間の役者以上に艶のある動きをする。

劇の進行を観客が理解するために必要な、登場人物(人形)のセリフや状況説明は、場面で交代するものの原則一人の太夫が行う。声色だけで登場人物の性別や年齢の違いが観客にわかるようにしており、発声のテンポやトーンで緊迫や静寂といったその場の空気感を表現しており、性格の違いまでもが伝わってくる。

伴奏に使う楽器は三味線だけ。弾きの強弱やテンポを変えることで、シーンにあった伴奏を絶妙に表現している、一人の語り部と一種類の楽器だけで、これほど多様な表現を行えるとはまさに驚愕だ。

演目は江戸時代に作られたものがほとんどで、太夫のセリフや表現に古典的な表現も目立つが、舞台上部に字幕スーパーが表示されるため、理解には困らない。また音声ガイドよる解説もオプションで利用できる。日本語と英語があるが、フランス語と中国語もある方がよいと思う。

「仮名手本忠臣蔵」「義経千本桜」「心中天網島」など著名作は、はじめ人形浄瑠璃で人気を博してから歌舞伎に移入された作品も少なくなく、歌舞伎では「丸本物(まるほんもの)」と呼ばれる。歌舞伎は両方を見比べると両者の魅力に気づく、実に面白い。

文楽の古典作品は一つの作品すべてを上演すると数十時間に及ぶほど長いものが多いため、場面ごとに切り出して上演されるのが一般的だ。よって一回の公演で作品の起承転結すべてを理解することはできない。セリフも古典的な表現が少なくなく、一人の語り部と一種類の楽器だけでは演出の多様性に限界があり、現代人には面白くないという声も然りである。

はじめてミュージカルやオペラ、京劇を見た時、「オペラ座の怪人」「トゥーランドット」「水滸伝」というタイトルは知っていたがストーリーは知らず、セリフも外国語でわからないため、起承転結の理解は役者の演技と伴奏音楽に頼った。しかしいたく感動した。もう一度見てみたい、BDやサントラを買ってみたいと思った。

文学以外の芸術作品は、言語がわからない人にも表現したいことを伝えることができる。観る者の価値観は、その時代の情勢で大きく変化する。そうしたニーズ如何にかかわらず存続してきた古典芸能には、普遍的な価値がある。文楽の普遍的な価値とは何か、それぞれの楽しみ方を見つけていただければ幸いである。

日本や世界には、数多く「ここにしかない」名作がある。

「ここにしかない」名作に会いに行こう。

文楽の歴史・演目・用語などがわかりやすく、初めて観る方には特におすすめ。

三省堂の古典芸能ハンドブックシリーズの一冊。

公式サイト:

公益財団法人 文楽協会 http://www.bunraku.or.jp/

国立文楽劇場 http://www.ntj.jac.go.jp/bunraku.html