『誘拐でウイロー』

『フジオ・プロギャグ漫史』(北見けんいち、よこたとくお、とりいかずよし、てらしまけいじ、河口仁との共作、赤塚パートは長谷邦夫による完全代筆作品)

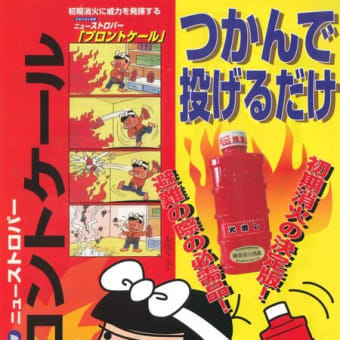

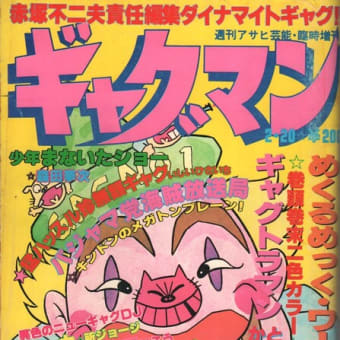

「ギャグアクション」増刊漫画アクション 1987年7月8日号

・作品リスト

掲載誌/タイトル/単行本

ギャグアクション/『フォトギャグ』/未収録

〃/『誘拐でウイロー』/①

〃/『フジオ・プロギャグ漫史』/②③

・解説

今回は1987年に「漫画アクション」(双葉社)の増刊号として刊行され、〝赤塚不二夫責任編集〟と銘打たれた「ギャグアクション」と、そこに掲載された2つの赤塚作品と1つのフジオ・プロ作品について取り上げる。

企画の経緯については、ブレーン役として長期に渡りフジオ・プロに在籍していた長谷邦夫の著書に詳しい。

十一月の入院中に、双葉社の本多が赤塚不二夫責任編集で「漫画アクション増刊・ギャグアクション」を一冊出そうと言ってきた。こうして赤塚の復活を期待する熱心な編集者がまだいてくれる。赤塚は外出許可証を取って、双葉社会議室の打ち合わせ会に出席した。目次・台割作りのためである。入稿作業は編集プロダクションが行なうので、彼らの代表も出席した。憂鬱な表情の赤塚は、自分はどんな作品を描くべきなのかも考えていない。

安定剤を飲まされているのであろう。ぼんやりとした表情で座っている。

ジャンプ・赤塚賞出身の江口寿史や新田たつおら人気ギャグ作家を登場させ、ギャグの実験場にしようというのだ。

-『漫画に愛を叫んだ男たち』(清流出版、2004年)

当時の赤塚はアルコール依存症の治療中であり、不安定な日々を送っていたが、漫画家デビューを果たした1956年以後、一度も原稿の依頼が途切れたことはなく、この頃も『「大先生」を読む。』、『花ちゃん寝る』、『ヤラセテおじさん』などの連載を持っていた。

この年の秋からは講談社の赤塚戦略がスタートし、見事再ブレイクを果たすのだが、長谷はこういった不安定な態度こそがフジオ・プロを離れる一端となったと自著に残している。

双葉社は、81年より児童誌「100てんコミック」の単行本レーベルである〝100てんランドコミックス〟で、連載誌の出版社から単行本化されず仕舞いだった『チビドン』や『ババッチ先生』を単行本化し、84年よりアクションコミックスレーベル、チャンネル・ゼロによる編集で選集シリーズ〝AKATSUKA WORKS〟を計11巻刊行している。長谷の云う〝本多〟氏は、この選集シリーズに関わっていたのではないだろうか。

また、この前年(1986年)には、同様のフォーマットで刊行されたラーメン特集号「チャルメラアクション」へ赤塚を起用したことも「ギャグアクション」を企画する下地となったに違いない。

★

ここからは、3つの掲載作品を見ていこう。まずは巻頭カラー4ページで掲載された『フォトギャグ』から。

アンクル・サムの徴兵ポスターを思わせるコスプレと指差しポーズを決めた表紙写真に続いて、本作でも同じコスチュームの赤塚が登場し、文字通りの踏んだり蹴ったりの目に遭うという内容であり、『現金カッパライ作戦』や『赤塚不二夫のパロディ・ゲリラ』などのフォトコミックの流れを汲んだ作品だ。

撮影は写真家の国玉照雄とクレジットされているが、赤塚はこの年、彼の元アシスタントで、スタイリストの鈴木眞知子(赤塚が表すところの〝イマニョー〟である)と再婚。国玉は『ニャロメ紳士録』や『赤塚不二夫とタモリの西サモアに行ってこれでいいのだ』にも撮影担当として参加し、作品を盛り上げている。

★

冒頭4ページを2色カラーで掲載された「ギャグアクション」の目玉作品『誘拐でウイロー』は、赤塚漫画の人気キャラクターが多数登場する中編で、偏差値偏重の家庭に不満を持つチビ太がイヤミとココロのボスの誘拐犯コンビに懐くという人情劇だ。

作中、チビ太は「だって 勉強ができなくたって ちゃんと生きていけると思うんだウイロー」と主張するが、戦災孤児にルーツを持ち、絶えずハングリーに突っ張るナマちゃん~チビ太~デコッ八~のらガキの系譜にあるキャラクターには、あまりにウエットな台詞だ。

『のらガキ』には、孤児ののらガキが町中の子供達にデタラメを教え込むことで周囲との遅れを埋めようするエピソード(「のらガキの義務教育」)がある。インモラルの限りを尽くしながらも、夜な夜な教科書を音読しては「町中の子どもがみんなバカになったころ、おれがいちばん頭がよくなるんだ!」といじらしく宣言するのだ。本作のチビ太には、そういった魅力が皆無なのが辛い。

オチとなる「ダヨーン家の成績中心教育のひずみがこんなことになってしまったのウイロー」「竜之進よりチビ太くんのほうがいい子になるぞウイロー」という警察署長の呟きも説教じみている。

また、これまでに描かれた赤塚漫画より再利用したシチュエーションやギャグが多々見受けられる。

例えば、舞台である名古屋を思わせるQ市の方言「~ウイロー」は、ニャロメの「~ニャロメ」やイヤミの「~ざんす」といった特徴的な語尾の系譜だが、方言として誰しもに「~ウイロー」と言わせてしまったことで、くどさが残る結果となっている。

筆談におけるコミュニケーションの可笑しみは『ギャグゲリラ』の「ドロ忘年会」を連想させる。赤塚は口述筆記エッセイ『ラディカル・ギャグ・セッション』でこの回をお気に入りであると語っており、ここから流用したとみて間違いないだろう。

物足りない作品であることは誰の目にも明らかだが、伸び伸びと振る舞えずに不満を募らせるチビ太の姿は、アルコール中毒に侵され、思うように漫画が描けなくなった赤塚の姿とダブって見えてくる。そこから再読・再考してみると、アウトローでありつつもチビ太に自由を与えるイヤミとココロのボスには赤塚の志したギャグ漫画家という天職、そして学歴にこだわり兄弟であるチビ太の命を屁とも思わない竜之進には変わりゆく漫画界に対応出来ぬ鬱憤やコントロールの効かぬ体調がピタリと重なる。

本作は1987年の赤塚不二夫を端的に表した作品だとも読み解けないだろうか。(後述する『フジオ・プロギャグ漫史』で河口仁が「初対面の赤塚不二夫先生のイメージは 『元気者のチビ太くん』であった」と書いているのも示唆的に捉えられるだろう。)

対照的なチビ太と竜之進の姿は、若い世代への警鐘だという見方もあるはずだ。赤塚流若者論、救世論は、この後連載が始まるデラックスボンボン版『母ちゃん№1』や「プレイボーイ」誌の人生相談へと結実する。

ちなみに、護送車で連行されるイヤミとココロのボスを、チビ太が涙を流しながら追うというラストシーンが約3ページをかけてじっくり描写されるが、これは映画史にその名が燦然と輝く西部劇『シェーン』(1953年)のパロディだ。

いつも赤塚は漫画を追い、新しいギャグを希求していた。この頃は漫画やギャグに対して「カムバック!」と叫びたかったのだろう。

★

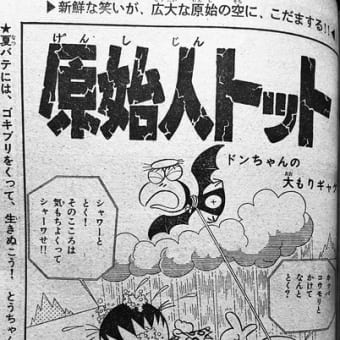

巻末に掲載された全44ページの『フジオ・プロギャグ漫史』は、赤塚不二夫とフジオ・プロの来歴を珍エピソードの数々を、赤塚のアシスタント経験者の短編漫画を挿話しながら振り返る作品だが、赤塚パートの筆跡は長谷邦夫によるものである。よって、赤塚本人は全くのノータッチだったと見なしていいはずだ。

本作には以下の5名による漫画が含まれている。作者名とタイトル、ページ数を列記しておく。

北見けんいち『ぼくのフジオ・プロ日記』(4ページ)

よこたとくお『おんぼろ会社 スタジオボロ』(8ページ)

とりいかずよし『ゲイは身を助く、なのだ!?』(8ページ)

てらしまけいじ『平穏なある一日』(4ページ)

河口仁『天才アカボン』(8ページ)

なお、最終ページに唐突に登場する謎のキャラクターがいるが、これは『勝手にシロクマ』(相川コージ)のウリ坊を借用したものである。

★

編集部の赤塚復活へ期待が裏表紙にあるアオリ文〝赤塚ギャグ爆発‼買えよ‼〟に表れている。赤塚がその期待に応えることが出来たとは言い難いが、これも赤塚史における一つのマイルストーンだ。

・単行本

①小学館・オンデマンド版赤塚不二夫漫画大全集・『1980年代』・2005年9月30日発行

②河出書房新社・『ラディカル・ギャグ・セッション』・1988年7月30日発行(長谷邦夫による赤塚パートのみを抜粋収録)

③河出書房新社・河出文庫・『ギャグ・マンガのヒミツなのだ!』2018年1月20日発行(長谷邦夫による赤塚パートのみを収録)

最新の画像もっと見る

最近の「1980年代後半作品」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

バックナンバー

人気記事