1月15日(土)、曇り。

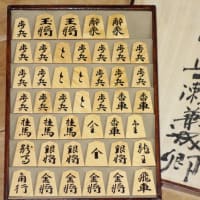

本日の映像は、先日から手掛けて完成した「巻菱湖」の盛り上げ。

こんな感じです。

材は御蔵島ツゲ。

作者銘はフルネームにしましたが、単なるその時の思いつきであり、他意はありません。

ところで、王竹さんから次のような質問をいただきました。

ーー最近盛上駒風の書き駒が売られているのを見ました。

邪道のような気がするのですが、一見盛上駒と区別がつきにくいように思います。この盛上駒風の書き駒に対する先生のご見解をお聞かせいただけませんか?

お尋ねは、盛り上げ駒と書き駒との比較ですね。

これについて、私なりの見解を申し上げます。

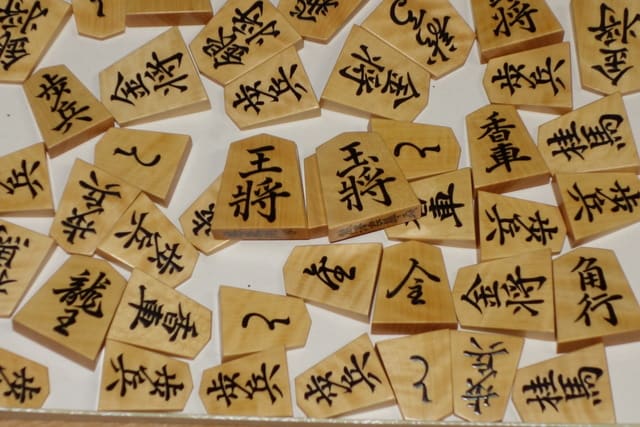

観る眼がある人は別ですが、そうでないと、上手くできた盛上げ駒と書き駒は、見分けが難しいでしょうね。

先ずは書き駒のことですが、一般的には、書き駒はランクとして一番下の駒だという認識のようです。しかし私は一概にはそうは言えないとの見解です。

その昔、水無瀬家で作られた「水無瀬駒」は書き駒です。

書き駒にもいろいろあって、書き手の技量と書に対する修練の違いが、如実に駒の評価を左右します。

水無瀬家の「水無瀬駒」の筆跡は、400年前の能筆な公卿が漆で書いた肉筆の文字であり、高度な鑑賞に堪える「古筆」として、今なお最上級の駒として評価されています。

しかしながら、そのような上物の書き駒は、駒づくりの職人が多く台頭するに伴い、能筆家の公卿は駒づくりから離れてゆくことになる。そんな歴史をたどったのが江戸時代でした。

一方、現在は書き駒が最下段の駒だと見なされているのが現実で、それは江戸時代末期に興った天童の書き駒の影響が大きい。

天童駒は、天童駒でしか見られない独特の文字で書かれています。

他所では見慣れない文字が良いのかどうかという問題も含め、天童では駒問屋の支配下で量産一途で生産されてきた駒は、挙句の果てに未就学の幼い子供まで駒の書き手として駆り出され、その安価で粗雑な駒は、シェアー96%と国中を席捲してきた歴史があり、その結果、「書き駒=安易で粗雑な最下等の駒」だという誤った認識が定着してしまった。

次に、書き駒と盛上げ駒との関係です。

そもそも、盛上げ駒が作られるようになったのは、今から百数十年前の明治時代であり、当時の駒づくりの職人が、水無瀬家の「水無瀬駒」のような優雅な文字を、職人技で再現しようとする動機で考案された手法です。

つまり、書に対して特に優れた感性と技を持たなくっても、そこそこに古の優れた文字で駒が作れる方法として考案されたもので、以来、それが高級駒作成のプロセスとして定着した。

盛上げ駒の利点は、永年の使用で文字の漆が摩耗しても、下地の文字はなくなることは無く、これは認めるべき盛り上げ駒の利点でありましょう。

でも、考え方によっては、どちらが勝っているとは言い難い。

要は、その駒が魅力的かどうかということ。

それが私の見かたです。