1月19日(日)、晴れ。

おはようございます。漆埋めの事でコメントをいただきました。これについて、少し説明をいたします。

漆は、ほかの塗料と違ってヤセることはありません。普通の塗料は、成分の一部で揮発成分が混じっており、それが空気中に蒸発しながら固まるため、ヤセるという現象が起こります。(漆の代用品であるカシュー塗料は、漆とは違って揮発成分が含まれており、乾いた後の何か月間でも、ヤセることになります)

これに対して漆は揮発成分はゼロで、漆本来の成分と空気中の酸素と水分(湿気)が化学反応して固まります。漆の乾燥とはいいますが、正確に言うと乾燥というより、乾固が正しい言い方で、漆の場合は、ヤセることはありません。

埋めた漆の文字の一部が少しへこんでいたりしているのを見て、漆がヤセるようなことを言う人がいるようですが、これも知ったかぶりの間違いで、埋めきっていないままだったり、あるいは文字を研ぎ出す工程で、中の漆が十分固まり切らないうちにゴシゴシと擦ったために、せっかく塗り込んだ漆が削り取られて起きたトラブルなのだと思います。

では、なぜ私は6回もかけて塗り込んでいるのでしょうか。

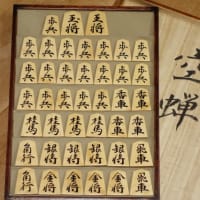

彫埋め駒や盛り上げ駒もそうですが、普通の彫り駒と同じように文字の太さに応じて深く浅く彫っています。深いところでは1ミリくらいでしょうか。その彫り跡に漆(砥の粉などを混ぜた錆漆)を埋め込むのですから、漆は結構深く厚いものになります。

漆は空気に触れている表面から化学反応が進みます。そして中の方は、経過時間とともに固くなってゆきます。この場合、彫りが浅いと漆全体が固まるのが早いですが、深い場合は表面が乾いても、中の方はユルユルのまま中々固まらないことも多く、漆全体がシッカリ乾くには、一日以上、条件によっては何日もかかることもあります。

中の方まで、しっかりと漆が固めるためには、厚塗りをしないのがポイントです。

厚塗りは、ほかの面でも決して良いことはありません。時折り、一回で素早く埋めるようなことを言っている人がいますが、それは愚かにも、中の底の漆が固まらないままで欠陥品を作っていることを、自ら広言していることになります。

そして、このことで起きるトラブルでは、漆が膿むと、いつまでも固まらない現象もあって、何年もして使っているとき突然の漆剥がれで発覚することもあるわけです。

数日かけて漆を都度固めながら5回ほど塗り重ねると、ほとんどの部分は埋まるわけですが、玉将の太い縦の部分などは、埋まり切っていないこともあるので、念のためもう一度塗り重ねておくと安心できます。

なお、漆のテキストには、以上のようなことは書いておりません。

漆のテキストは、通常、お椀や板など平面に漆を塗ることを前提に解説しており、この場合の漆の厚みは、せいぜい0.1ミリか、厚くても0.2ミリ前後のごく薄いもので、この場合も、早く仕上げようとして厚く塗ることは、初心者がよくやりがちなことではあります。

漆には想像超える特性あるんですね。

彫の段階となりますが、その字の一つの線での浅い深いの認識必要ですね。

彫埋駒の技術と手間分かりました。盛り上げは更に繊細な神経と筆使いが一段必要となりますね。

彫埋含め才能・根気ある方でないと難しい仕事です。驚きました。

今回、ブログで披露した事柄は、良い駒を作る基本的な知識として、駒づくりする方々には知っておいてほしいという思いで書いた事柄です。その意味で、いろいろ質問をいただければ、差し支えない範囲でお答えするつもりです。