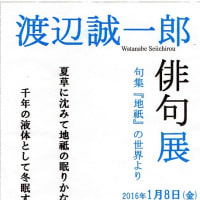

写真のポスターは一度ご紹介いたしましたが「寄集め落語会 最終回 『噺家伝説』」のものです。この番組表に「織苑亭しおん」とございますが、先に紹介しました彼女でございます。

なにせ、「仙台タウン情報 街の人気者 投票」で常に上位に入ってくる人でしたし、彼女の出番が終わったとたん、ぞろぞろと帰って行く「ファン」もいたほどだったのです。写真でもございますれば。

ですが、噺の実力も最たるものでした。

この会では「紙屑屋」を披露されておりますが、彼女には今回「千早振る」を演じてもらいましょう。

八と言えば、熊とのコンビ。ですが、ご隠居や先生と呼ばれる妖しい御仁が登場いたします。この先生。何を持って「先生」と呼ばれるのかと申しますと、にわかに「いろいろ知っている」と周りがもてはやした結果なのでした。

「無学者は論に負けず」これはこれで、本当のことなのだろうな、とも思うわけです。すみません、長くなりました。では本題です。

「先生!先生、こんちわー」

「どうしたんだい、八つあん?朝早くから、わしを尋ねてくるなどとは珍しい」

「いやねぇ、先生の前(めぇ)ですが、あっしが夜逃げしなきゃならねぇかもしれねぇんでさぁ」

「夜逃げ?朝から穏やかではないな?どうした?まぁ訳でも話してごらん」

「実はねぇ、先生、あっしの家(とこ)の娘でございやすが・・」

「あああの子かぁ、お前さんに似ず、理髪な子だねぇ。本当に似なくてよかった・・と・・」

「先生ね。そんなに何回も言わなくたっていいじゃないですか・・」

「おぉ、すまん。つい本音でな・・で、その娘がどうしたんじゃ?」

「へぇ、ある物(もん)に凝っちまってさぁ」

「ほう?そのある物って、なんだい?」

「あのぉ、あっしもよくわからねぇんですがねぇ。よく、正月にみんなしてトグロ巻いてて、『何とかのぉぉぉーーーー』とか都都逸歌っているのがいましてねぇ。そいでもって、ドッタン・バッタン飛んだり、手ひっぱたいたり(しっぱたいたり)札を取ってぎゃぁぎゃぁわめいている遊びなんですがねぇ」

「お前さん、あれぁ『百人一首』じゃないのかい?」

「百人いて?首が一つ?怪物じゃねぇですかい?」

「そりゃ違う。百人の歌人。これは歌というんじゃが、それぞれが一首。まぁ一人が一つずつ歌を詠む。こういうものだな。読み手が読む歌を、取り手がその札を取った方が勝ちとなる遊びじゃな」

「へぇーそんな遊びなんですかい。と言われましてもね。あっしにはまだわからねぇんで・・で、その中にある男の歌がござんしてねぇ。なんでも色男でして・・ヒラひらとかあるとか、ないとか 言ってたんですがね・・」

「そりゃ、お前さん『在原業平』(ありわらのなりひら)ではないのかな?こうではないのかな『千早振神代もきかず龍田川からくれないに水くぐるとは』では」

「それ!それなんですよ!それ!流石先生。いやぁ思い出しやした。先生何ですね

普段から高慢な面ぁしてると思いやしたが、本当に面通りで・・」

「これ、何を言うか!」

「いえねぇ、こっちの話しで・・その歌なんですよ。あっしの夜逃げしようてぇ原因は・・」

「歌で夜逃げ。ただならんな。しかし、大昔の歌で夜逃げであればじゃ、もう日本中夜逃げだらけになってしまうがな。その訳を聞かしてもらいたいものだが・・」

「よくぞ聞いてくださいやしたぁぁ」(芝居口調で)

「芝居がかってきたな」

「昨日なんですよ。あっしが仕事から帰ぇったら娘がやって来やして『とうちゃん、この歌のわけをおせぇて?』とこう言いやがって」

「なんだい、そのくらい教えてやったらどうなんだい」

「あっしでも知ってりゃおせぇます。ですがあっしは知らねぇんで・・ですがね先生、俺だって一端の親面してぇじゃねぇですかい。娘のめぇで知らねぇってのもしゃくに触りやすんで『お父つぁん仕事からけぇったばかりだから湯に行って来る』ってね。湯に行ったんですよ。その間に娘も諦めて聞いてきやしねぇだろうと思ってね。そしたらですよ、あの野郎まだ玄関先にいやがって『お父つぁん何時おせぇてくれる?』なんて言いやがる。『お父つぁん先寝るよ』ってごまかしたんでさぁ。いいですか、先生。あの調子じゃぁ、家の娘、嫁に行くまであそこに、いやがって・・・・」

「あたりめぇじゃないか」

「そうなってくるとですよ。もう家にへぇる事ができねぇ・・そこから先はもう夜逃げしかねぇんで・・」

「では、何か?歌の訳がわかれば夜逃げせずとも済むわけじゃな」

「先生、そうなんですが・・先生知ってる!流石だねぇ!是非おせぇて下さい」

「えつ?どういう訳・・というならな・・千早振るだな・・」

「ふーん『千早振る』っとね。そして・・」

「千早振るだから、『神代も聞かず』であったな。そうなって来ると『龍田川』がだ。『からくれない』となって『水くぐるとは』である・・と」

「せ・せ・先生!なんだかあっしが知ってるのと同じような気がするんでやんすがあぁ・・もっと、詳しくおせぇて下さいやし・・」

「何だ、今の話じゃ不服かい!よかろうもうちと詳しく・・とな・・いいかい、耳の穴かっぽじってよぉーくお聞き・・(リズムよく調子をつけ合いの手を入れながら)『千早振る』(ヨイヨイ)『神代もきかず』(ソレソレ)で、ここまではよしとしよう。この先が問題でな『龍田川』(ヨイヨイ)『からくれないに』(ホイホイ)『水くぐるとぉぉぉぉわぁぁぁ』(サテサテ)っとぉぉ・・判ったろう?八っあん?」

「ますます判らねぇよぉぉぉ!先生ぃぃ。おせえぇてーーー」

「そうか。ではとっておきでな。歌を最初から考えるのは、素人の浅はかなところであるな。わしのように歌の隅々まで知っておると、歌の中ほどから、その訳を知ろうとする・・」

「へぇぇ、奥が深いもんですねぇ『歌の中ほど』ってぇいいますと・・どのあたりになるんで?」

「お前さんこの歌はな『龍田川』。ここから始まるのじゃ」

酔漢(=あん好)の隣に学院大学落研部長「琴舎豊作」さんがおります。

「しおんちゃん。相変らずの雰囲気だっちゃ」

「あん好さん。でも彼女本当に落語好きなんですよ。部でも一番練習に来ますしね。で彼女と同期で女子部員が三名いたんですけど、残ったのは彼女一人ですもんんね。今は僕より後輩に厳しく接しているんですよ。それと・・彼氏はいないようですけど・・」

「学院大学落研の交際禁止は有名だっちゃ。んでも花束は受付にもたくさん来てっちゃ」

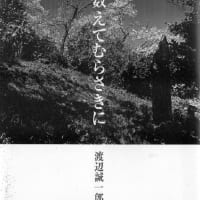

青いものき(=着物)に髪を束ねた彼女。熱演です。

あのお気づきでしょうか。この「千早振」女性や子供(与太郎も)が一名も登場しない噺なんです。

どちらかと言えば男性的な話です。

仙台落語会のマドンナ的存在はその容姿だけではなく実力本格派なのでした。

なにせ、「仙台タウン情報 街の人気者 投票」で常に上位に入ってくる人でしたし、彼女の出番が終わったとたん、ぞろぞろと帰って行く「ファン」もいたほどだったのです。写真でもございますれば。

ですが、噺の実力も最たるものでした。

この会では「紙屑屋」を披露されておりますが、彼女には今回「千早振る」を演じてもらいましょう。

八と言えば、熊とのコンビ。ですが、ご隠居や先生と呼ばれる妖しい御仁が登場いたします。この先生。何を持って「先生」と呼ばれるのかと申しますと、にわかに「いろいろ知っている」と周りがもてはやした結果なのでした。

「無学者は論に負けず」これはこれで、本当のことなのだろうな、とも思うわけです。すみません、長くなりました。では本題です。

「先生!先生、こんちわー」

「どうしたんだい、八つあん?朝早くから、わしを尋ねてくるなどとは珍しい」

「いやねぇ、先生の前(めぇ)ですが、あっしが夜逃げしなきゃならねぇかもしれねぇんでさぁ」

「夜逃げ?朝から穏やかではないな?どうした?まぁ訳でも話してごらん」

「実はねぇ、先生、あっしの家(とこ)の娘でございやすが・・」

「あああの子かぁ、お前さんに似ず、理髪な子だねぇ。本当に似なくてよかった・・と・・」

「先生ね。そんなに何回も言わなくたっていいじゃないですか・・」

「おぉ、すまん。つい本音でな・・で、その娘がどうしたんじゃ?」

「へぇ、ある物(もん)に凝っちまってさぁ」

「ほう?そのある物って、なんだい?」

「あのぉ、あっしもよくわからねぇんですがねぇ。よく、正月にみんなしてトグロ巻いてて、『何とかのぉぉぉーーーー』とか都都逸歌っているのがいましてねぇ。そいでもって、ドッタン・バッタン飛んだり、手ひっぱたいたり(しっぱたいたり)札を取ってぎゃぁぎゃぁわめいている遊びなんですがねぇ」

「お前さん、あれぁ『百人一首』じゃないのかい?」

「百人いて?首が一つ?怪物じゃねぇですかい?」

「そりゃ違う。百人の歌人。これは歌というんじゃが、それぞれが一首。まぁ一人が一つずつ歌を詠む。こういうものだな。読み手が読む歌を、取り手がその札を取った方が勝ちとなる遊びじゃな」

「へぇーそんな遊びなんですかい。と言われましてもね。あっしにはまだわからねぇんで・・で、その中にある男の歌がござんしてねぇ。なんでも色男でして・・ヒラひらとかあるとか、ないとか 言ってたんですがね・・」

「そりゃ、お前さん『在原業平』(ありわらのなりひら)ではないのかな?こうではないのかな『千早振神代もきかず龍田川からくれないに水くぐるとは』では」

「それ!それなんですよ!それ!流石先生。いやぁ思い出しやした。先生何ですね

普段から高慢な面ぁしてると思いやしたが、本当に面通りで・・」

「これ、何を言うか!」

「いえねぇ、こっちの話しで・・その歌なんですよ。あっしの夜逃げしようてぇ原因は・・」

「歌で夜逃げ。ただならんな。しかし、大昔の歌で夜逃げであればじゃ、もう日本中夜逃げだらけになってしまうがな。その訳を聞かしてもらいたいものだが・・」

「よくぞ聞いてくださいやしたぁぁ」(芝居口調で)

「芝居がかってきたな」

「昨日なんですよ。あっしが仕事から帰ぇったら娘がやって来やして『とうちゃん、この歌のわけをおせぇて?』とこう言いやがって」

「なんだい、そのくらい教えてやったらどうなんだい」

「あっしでも知ってりゃおせぇます。ですがあっしは知らねぇんで・・ですがね先生、俺だって一端の親面してぇじゃねぇですかい。娘のめぇで知らねぇってのもしゃくに触りやすんで『お父つぁん仕事からけぇったばかりだから湯に行って来る』ってね。湯に行ったんですよ。その間に娘も諦めて聞いてきやしねぇだろうと思ってね。そしたらですよ、あの野郎まだ玄関先にいやがって『お父つぁん何時おせぇてくれる?』なんて言いやがる。『お父つぁん先寝るよ』ってごまかしたんでさぁ。いいですか、先生。あの調子じゃぁ、家の娘、嫁に行くまであそこに、いやがって・・・・」

「あたりめぇじゃないか」

「そうなってくるとですよ。もう家にへぇる事ができねぇ・・そこから先はもう夜逃げしかねぇんで・・」

「では、何か?歌の訳がわかれば夜逃げせずとも済むわけじゃな」

「先生、そうなんですが・・先生知ってる!流石だねぇ!是非おせぇて下さい」

「えつ?どういう訳・・というならな・・千早振るだな・・」

「ふーん『千早振る』っとね。そして・・」

「千早振るだから、『神代も聞かず』であったな。そうなって来ると『龍田川』がだ。『からくれない』となって『水くぐるとは』である・・と」

「せ・せ・先生!なんだかあっしが知ってるのと同じような気がするんでやんすがあぁ・・もっと、詳しくおせぇて下さいやし・・」

「何だ、今の話じゃ不服かい!よかろうもうちと詳しく・・とな・・いいかい、耳の穴かっぽじってよぉーくお聞き・・(リズムよく調子をつけ合いの手を入れながら)『千早振る』(ヨイヨイ)『神代もきかず』(ソレソレ)で、ここまではよしとしよう。この先が問題でな『龍田川』(ヨイヨイ)『からくれないに』(ホイホイ)『水くぐるとぉぉぉぉわぁぁぁ』(サテサテ)っとぉぉ・・判ったろう?八っあん?」

「ますます判らねぇよぉぉぉ!先生ぃぃ。おせえぇてーーー」

「そうか。ではとっておきでな。歌を最初から考えるのは、素人の浅はかなところであるな。わしのように歌の隅々まで知っておると、歌の中ほどから、その訳を知ろうとする・・」

「へぇぇ、奥が深いもんですねぇ『歌の中ほど』ってぇいいますと・・どのあたりになるんで?」

「お前さんこの歌はな『龍田川』。ここから始まるのじゃ」

酔漢(=あん好)の隣に学院大学落研部長「琴舎豊作」さんがおります。

「しおんちゃん。相変らずの雰囲気だっちゃ」

「あん好さん。でも彼女本当に落語好きなんですよ。部でも一番練習に来ますしね。で彼女と同期で女子部員が三名いたんですけど、残ったのは彼女一人ですもんんね。今は僕より後輩に厳しく接しているんですよ。それと・・彼氏はいないようですけど・・」

「学院大学落研の交際禁止は有名だっちゃ。んでも花束は受付にもたくさん来てっちゃ」

青いものき(=着物)に髪を束ねた彼女。熱演です。

あのお気づきでしょうか。この「千早振」女性や子供(与太郎も)が一名も登場しない噺なんです。

どちらかと言えば男性的な話です。

仙台落語会のマドンナ的存在はその容姿だけではなく実力本格派なのでした。

人気があって、実力もあればファンならずとも、あ・こ・が・れの的になったのでは、勿論あん好さんもご好意を・・・・オホホ

そうそう、たまたま偶然なのですが、私のブログの中で桃源児さんがいるのですが、紙屑屋とは、の問いがありました。

だから、「江戸時代から古紙回収はあったようですよ!」と答えました。

ここに出てくる紙屑屋は?

次回を楽しみにしてます。

それ相当のものがありました。学院大学の柱をしっかり支えていた方でした。

写真のポスター。女性メンバーは教育大学から「夏家ほたる」さん。先にお話いたしました東北大学「杜の家くるみ」さん。そしてこの「織苑亭しおん」さんです。

他にも、教育大学「奇矯」さん「つい楽」さん

福祉大「とまこ」さんなどなど、女性陣、多くおりましたし、きれいどこばかりだったのですよ。

「紙屑屋」ですね。若旦那噺のさいたるものです。若旦那たる者が、ゴミを分別している姿がなんとも面白い噺です。

少し、時間を頂きますが、語ることといたします。しばしお待ちくだされ。

このところ仙台弁の民話集のようなものを読んでたんですが、

艶笑譚が多いのと、有名な昔話に似た話があるので

「へへぇ~♪」っていう感じであとがきを読んでいたら、

著者が昭和41年頃に石越町で明治18年生まれのおじいさんから聞いた昔話として

こんな話が載ってました少し長くなりますが、あらすじを載せてみます。

『人のいい男が柿の木を見上げていたら、頭に熟した柿が落ちてきて、

血が出ていると勘違いした母親が慌てて手拭で頭を縛りました。

ところが何日かしたら、頭に柿の木が生えてきて、たわわに実がなり、

珍しい柿だと飛ぶように売れたので、仲間が妬んで酔わせて根本から伐ってしまいました。

ところが、そこにキノコが生えてきて、これもまた売れて儲かったので、

それをまた仲間が妬んで根こそぎ掘り起こしてしまいました。

今度はそこに水が溜まり、泥鰌や鮒がわいてきて、それが売れてまた儲かってしまい、

仲間が悔しがって、男を泥酔させて頭の池にキラズ(おから)を詰めて埋め立ててしまいました。

目を覚ました男もさすがに怒って斬りつけようとしたら、

仲間が命乞いして「斬らずに勘弁してくれ」』

というものですが、この話って「頭が池」とそっくりだよねぇ~

業平橋の駅は、現在も東武線の車両基地がある場所で、昔は蒸気機関車の機関庫や貨物基地もありましたね。

今、貨物基地跡には「新東京タワー」が建設中です。もうすぐものすごくメジャーなスポットになるのでしょうが。

都鳥(ゆりかもめ)も新交通システムの名称となっていますし、業平のイメージは東京人が扱いやすいのでしょうね。

で、大学の落語研究会って、男女交際禁止だったのすか?

「たんころり」の話しをしました。

柿木と宮城の民話。多いですよね。

「たんころり」実は県北の話しかと思っておりましたら、奥様から「二十人町」の話と聞きました。知りませんでした。

「頭が池」。思い出しました!

宮城教育大学に落語研究会を作りましたが(母校じゃないのにね!)そこでは、創設メンバー同士がご結婚いたしまして、(今回の話しのさわりで語っておりますが)今仙台市内で暮らしております。もっとも、本人は、仙台市内で教師をしておりますが。

「業平」の話しは、シティラピッド君からも教えてもらいました。

相変らず「変な親子」でございました!