今日は、我が国の国立大学間における選択と集中度(傾斜度や占有率など)についてです。これらは以前からすでに指摘されていることで、目新しいデータではないのですが、政策決定者(一部の方々かもしれませんが)の皆さんが推し進めようとしている大学の重点化(選択と集中)政策を考える上で、常に念頭に置いておかねばならないデータであると思いますので、繰り返しになる部分も一部にあると思いますが、改めてお示しをしておきます。

*******************************************************

3)各種研究関連指標の国立大学間傾斜と占有率の分析

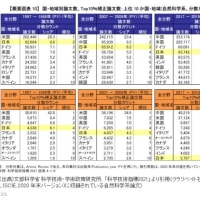

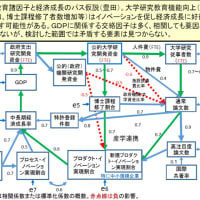

次に、財務諸表上の研究関連科目、科研費、学生数および論文数等の国立大学間傾斜(占有率)について検討した。

図表III-134~III-139まで、70国立大学における各指標2007年度の値(論文数については2006-2008年の平均値)を、大きい値の順に左からプロットしたものである。なお、旧7帝大については橙色でプロットしてある。

図表に示した順に、運営費交付金収益、授業料収益、研究経費、学士課程学生数、修士課程学生数、博士課程学生数、科研費採択件数、科研費配分額(直接経費)、研究経費、論文数の10指標である。

また、図表III-140には、上記指標の70国立大学に占める旧7帝大占有率を2004年、2007年、2010年について、概ね占有率の順に示したものである。

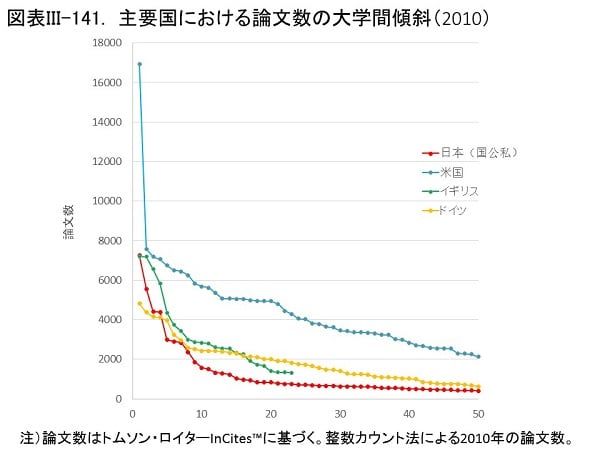

図表III-141は、主要国(米国、イギリス、ドイツ、日本)について、それぞれの国の大学の論文数(2010年値)を多い順にプロットしたものである。なお、日本のデータは国立大学だけではなく、公立大学、私立大学も含む。

<含意>

図表III-134から139に示した各種指標のカーブの傾斜から、わが国の国立大学においては、すでにかなりの重点化(選択と集中)がなされていることが伺われる。

ただし、項目によってその傾斜には違いがある。

傾斜が緩いのは、学士課程学生数および授業料収益という大学教育についての最も基本的な指標である。

それが修士課程学生数、博士課程学生数という大学院教育の指標になると、傾斜がしだいに急峻となる。

教員人件費は授業料収益よりも急峻となっている。このことは、授業料収益が概ね教育の負担を反映するとするならば、上位大学は中小規模大学に比較して、教員が研究活動により多くの時間をかけることができることを意味している。先の節でも引用した、文部科学省科学技術・学術政策研究所の神田由美子らによるDISCUSSIN PAPER No80 「減少する大学教員の研究時間」において、教員が研究活動にかける時間は、国立7大学平均が47.6%、その他の国立大学平均が38.3%(2008年)となっているデータとも整合している。

運営費交付金の傾斜は、教員人件費よりも若干急峻となっているが、次の研究関係の指標の急峻さよりは緩い。これは、運営費交付金のかなりの部分が教職員人件費と対応していること、また、運営費交付金は教育と研究の両面をカバーする交付金であることの反映でもあると考える。

この傾斜が、研究関係の指標になると格段に急峻となる。

科研費獲得件数、研究経費、受託研究等収益(国及び地方公共団体以外)、科研費配分額(直接経費)、受託研究等収益(国及び地方公共団体)となるにしたがって、急峻さが増していく。

なお、論文数の大学間傾斜は、科研費獲得件数や研究経費の傾斜に近いものとなっている。

これらの指標について、旧7帝大の70大学における占有率を2004年、2007年、2010年と示したものが図表III-140である。

受託研究費(国及び地方公共団体)の旧7帝大占有率は2007年にやや低下したものの約70%を占め、この研究資金は、ほとんど上位大学のためにあるものと考えざるをえない。

2004、2007、2010年の推移としては、受託研究等収益(国及び地方公共団体以外)、つまり民間からの研究資金の旧7帝大占有率が上昇していることが気づかれる。これは、法人化後の上位大学の民間企業等からの研究資金獲得努力の賜物であるが、一方では、民間企業等による大学への研究投資の選択と集中度が、国と同様に(または、いっそう)厳しいものであることを示していると思われる。

論文数の占有率は、科研費獲得件数と研究経費の占有率の間であり、科研費配分額、受託研究等収益の占有率よりも低い。このことは、前節で示した研究資金あたりの論文生産性が上位大学で低いことと整合するデータである。

総じて、上位大学は教育の負担がより小さく、研究に関わる人材がより多く、研究費をより多く獲得している環境で研究活動を行い、中小規模大学は教育の負担がより大きく、研究に関わる人材がより少なく、研究費がより少ない環境で研究活動を行っている現実が、このデータから伺われる。

このわが国の大学(国立大学)の重点化度(選択と集中度)が、果たして妥当な程度かどうか、現時点ではデータとして示すことは困難であるが、論文数という指標で見ると、少なくとも日本が範とする主要先進国の大学間傾斜に比較すると、急峻である(図表III-141)。ただし、ハーバード大学という1大学だけは別格である。

特に、日本は旧7帝大に続く大学の層が薄すぎて、これでは、世界の大学ランキングでとても戦えないと感じる。現在、日本の大学の世界ランキング向上ということもあって、大学の国際化について政策誘導がなされているところであるが、国際化は大いに進めるべきであるとしても、中堅大学の規模を大きくしないことには、国際化だけでは総力戦では戦えないと思われる。日本が目標とするべき人口8千万のドイツに追いつくためには、グラフ上からは旧7帝大に匹敵する研究力をもった大学を合計で30個くらいは作らないと太刀打ちできないと感じさせられる。そのためには、これまでの分析結果からは、まず、それに見合うようなFTE研究者数を確保することが必要であるということになる。

現在、国立大学においては、運営費交付金を継続的に削減し、その中でも基盤的な運営費交付金、つまり教職員人件費に対応する運営費交付金の削減を中心として、競争的な資金に移行させるような政策がとられており、この傾向は今後ますます強められる可能性がある。しかし、大学のFTE研究者数を減らしつつ、現在でも世界で突出して急峻なわが国の大学間傾斜を、いっそう急峻にさせることは、特に論文生産性の高い中小規模大学の研究力をますます低下させ、国際競争力が高まるどころか、むしろ、わが国全体の研究国際競争力をいっそう弱体化させる恐れがあるのである。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます