前回に続いて、天智天皇陵を巡ります。

考古学的には御廟野古墳と呼ばれているが、実際は宮内庁管理下の陵墓である、上円下方墳で、下段が方形、上段が八角形の古墳。

八角形の規模は、上円対辺長約46m・下方辺長約70mを測ると云う。

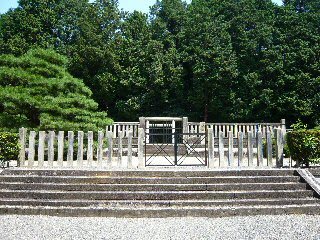

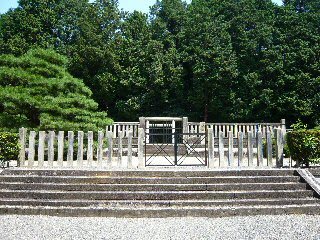

写真は上から、御廟野古墳・天智天皇陵の案内板、陵墓正面、側面ビュー、石碑及び天智天皇ゆかりの日時計碑。

周囲に玉垣をめぐらした上円下方墳で、入口に天智天皇が日本で最初に時計を作ったという故事にちなんだ、石造りの日時計がある。

御陵が上円下方墳で、上円部が八角形という特殊性は感じ取れない。

本古墳は、被葬者の実在性について、天皇陵古墳であることに問題がないと云われているだけに、「天智天皇陵」と呼称しても、間違いのない古墳。

このような古墳は非常に稀で、他には天武・持統合葬陵の“野口王墓”があるだけらしい。

八角墳は7世紀の中葉になると、大王墓のみが営むようになり、現在知られているかぎりでは、天智天皇陵のほかは、奈良県桜井市の段ノ塚古墳の現舒明天皇陵、上述の奈良県高市郡明日香村の野口王墓の現天武・持統陵、一般に文武天皇陵と考えられている奈良県明日香村の中尾山古墳だけ。

日本では初めて大王に、八角墳という固有型式の陵墓が出現したといえる。

第38代・天智天皇は、別名・天命開別尊(あめみことひらかすわけのみこと)で、大化改新で知られている中大兄皇子。

天智天皇(626~671年)の皇子時代の名は中大兄皇子で、中臣鎌足らとクーデターを起こして蘇我入鹿を暗殺、大化改新を成し遂げた人物として有名。

663年、百済復興を目指した白村江の戦いで大敗を喫した後、大津へ遷都して大津宮で即位。歴史的には天智天皇は671年12月、大津宮で崩御。

御陵の土地選定中に皇位継承をめぐり、息子の大友皇子と弟の大海人皇子(天武天皇側)との間に壬申の乱が起こり、反乱者である大海人皇子が勝利するという、例の少ない内乱であった。

天智天皇の死後28年後にようやく御陵造営が始まったらしい。

天智天皇の死は、弟の大海人皇子による暗殺という説もあるらしい。

考古学的には御廟野古墳と呼ばれているが、実際は宮内庁管理下の陵墓である、上円下方墳で、下段が方形、上段が八角形の古墳。

八角形の規模は、上円対辺長約46m・下方辺長約70mを測ると云う。

写真は上から、御廟野古墳・天智天皇陵の案内板、陵墓正面、側面ビュー、石碑及び天智天皇ゆかりの日時計碑。

周囲に玉垣をめぐらした上円下方墳で、入口に天智天皇が日本で最初に時計を作ったという故事にちなんだ、石造りの日時計がある。

御陵が上円下方墳で、上円部が八角形という特殊性は感じ取れない。

本古墳は、被葬者の実在性について、天皇陵古墳であることに問題がないと云われているだけに、「天智天皇陵」と呼称しても、間違いのない古墳。

このような古墳は非常に稀で、他には天武・持統合葬陵の“野口王墓”があるだけらしい。

八角墳は7世紀の中葉になると、大王墓のみが営むようになり、現在知られているかぎりでは、天智天皇陵のほかは、奈良県桜井市の段ノ塚古墳の現舒明天皇陵、上述の奈良県高市郡明日香村の野口王墓の現天武・持統陵、一般に文武天皇陵と考えられている奈良県明日香村の中尾山古墳だけ。

日本では初めて大王に、八角墳という固有型式の陵墓が出現したといえる。

第38代・天智天皇は、別名・天命開別尊(あめみことひらかすわけのみこと)で、大化改新で知られている中大兄皇子。

天智天皇(626~671年)の皇子時代の名は中大兄皇子で、中臣鎌足らとクーデターを起こして蘇我入鹿を暗殺、大化改新を成し遂げた人物として有名。

663年、百済復興を目指した白村江の戦いで大敗を喫した後、大津へ遷都して大津宮で即位。歴史的には天智天皇は671年12月、大津宮で崩御。

御陵の土地選定中に皇位継承をめぐり、息子の大友皇子と弟の大海人皇子(天武天皇側)との間に壬申の乱が起こり、反乱者である大海人皇子が勝利するという、例の少ない内乱であった。

天智天皇の死後28年後にようやく御陵造営が始まったらしい。

天智天皇の死は、弟の大海人皇子による暗殺という説もあるらしい。