姫路市飯田の飯田遺跡は、4回に及ぶこれまでの発掘調査で、弥生時代から古墳時代を中心に、中世にかけて営まれた大規模集落跡であることが判明している。

今回の第四次発掘調査は、長越橋と飯田橋間の船場川沿いの西側に所在する、船場川東区拡幅工事で、竪穴住居跡・流路・河道・大溝・土坑・柱穴や大量の土器類が検出された。

写真は上から、拡幅工事中の船場川、飯田遺跡の発掘現場風景、平成21年3月中旬に開催された現地説明会光景及び引続き発掘調査中の出土土器・板材や溝跡も見える。

竪穴住居跡は、一辺4~5mほどの方形で、4本の主柱穴を持つものが多く、炉と考えられる浅い土坑が見られる。

発掘調査は、平成21年3月末まで継続されると云う。

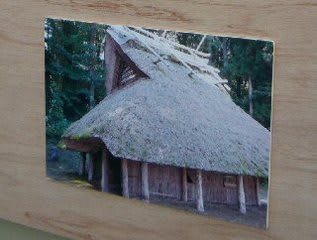

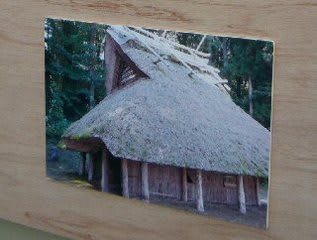

本遺跡からは、3世紀頃・弥生時代末期~古墳時代初頭の竪穴住居跡から建築部材の壁板が出土した。焼失された住居跡に残され、炭化された板材から推測される、写真のような断面想像図と復元住居写真。

初期の竪穴住居は屋根を地面までふき下ろすのが一般的で、家形埴輪などから古墳時代(3~7世紀)までに板壁が登場したと想像されてきたが、実際に竪穴住居の板壁が見つかったのは今回が初めてという。

今回の第四次発掘調査は、長越橋と飯田橋間の船場川沿いの西側に所在する、船場川東区拡幅工事で、竪穴住居跡・流路・河道・大溝・土坑・柱穴や大量の土器類が検出された。

写真は上から、拡幅工事中の船場川、飯田遺跡の発掘現場風景、平成21年3月中旬に開催された現地説明会光景及び引続き発掘調査中の出土土器・板材や溝跡も見える。

竪穴住居跡は、一辺4~5mほどの方形で、4本の主柱穴を持つものが多く、炉と考えられる浅い土坑が見られる。

発掘調査は、平成21年3月末まで継続されると云う。

本遺跡からは、3世紀頃・弥生時代末期~古墳時代初頭の竪穴住居跡から建築部材の壁板が出土した。焼失された住居跡に残され、炭化された板材から推測される、写真のような断面想像図と復元住居写真。

初期の竪穴住居は屋根を地面までふき下ろすのが一般的で、家形埴輪などから古墳時代(3~7世紀)までに板壁が登場したと想像されてきたが、実際に竪穴住居の板壁が見つかったのは今回が初めてという。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます