今日も天気、パッとしません。道の駅の近くに、あの寺泊港がありますので寄ってみました。

とりあえず、あかうおの串焼き・ホタテ・かに汁をゲット! ひろこさんが戻ってくる前にかに汁とホタテはやっつけてごみ処理を済ませ、あかうおの串焼きだけ残しておいて、半分あげました。「ありがとう」と言って、おいしそうに食べていました。

寺泊から日本海沿いに南下。名前が高田・直江津・上越市と変わった頚城地方には、かつてあの上杉謙信の居城「春日山城」がありました。

映画やドラマで「春日山城」は堅固な山城と紹介されているだけで、詳しくは知りませんでした。天下無敵の孤高の戦国武将「上杉謙信」が整備し、病を得て亡くなるまで居城としていた難攻不落の城「春日山城」はどんな城だったのか興味がありました。「春日山城跡ものがたり館」はその辺りを、分かりやすく説明してくれています。地形を巧みに利用して多くの砦を築き、さらに支城を配して守りは万全といえます。よく武田信玄と比べられますが、「城」ではなく「館」に住んでいた信玄とは、対照的です。単騎敵陣に切り込んだなどの荒っぽい武勇伝が多く語られている謙信ですが、その実像は揺ぎ無い信念と緻密な計算・計画性に支えられた実務に長けた武将だったのだと思います。

ここは小さな「ものがたり館」ですが、好奇心と想像力をポケットにして出かければ、大きなお土産を持ち帰れること請合いです。

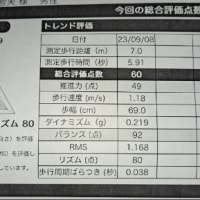

道の駅「能生」の蟹売り場で、ひろこさんの目がキラリと光りました。過酷なひろこさんの値切り攻勢に根負けしたと見えて、結局、紅ズアイ蟹三匹(サンビ)お買いあげです。

温泉のあるひとつ手前の道の駅「うみてらす名立て」に戻って、お風呂に入って夕食です。そこまでやるかと言うほどの、素晴らしい食べっぷりでした。

今日はここでお泊りです。 おやすみなさいzzzzz

11月11日。今日もパッとしない朝です。

ひろこさんは昨日の蟹やサンに戻って、又お買い上げです。家に送ったそうです。

昔、学校で「フォッサマグナ」って習いましたよね。糸魚川に「フォッサマグナミュージアム」があるそうなので、寄ってみました。

柏崎・千葉を結ぶラインと、糸魚川・静岡を結ぶラインで囲まれるエリアのほとんどは、その構造が両脇とはまったく違う、もと海だったところが隆起してプレートの移動でぶつかったところだそうです。何故そんなことが分かるかと言うと、両脇の岩は火山の噴火または隆起によってできた岩だそうで、2本のラインで囲まれるエリアの岩は多くは石灰岩(海底で、色々な生物の堆積によって出来た岩)だそうで、色々な海の生き物の化石を含んでいます。昔授業の内容で、ショッキングだったのは、「日本列島を東西に引っ張ると、フォッサマグナで千切れる。」と言うくだりで、それは僕にとって結構ショックで、お蔭でそのほかのことはよく覚えていません。海底では海底火山による熱水と圧力の影響で、色々な鉱物が出来ます。金・銀そして「ヒスイ」もそのひとつだそうです。

ここで特筆すべきことは、縄文時代このエリア「長者ヶ原遺跡」には、世界史上初めてヒスイを採取・勾玉(まがたま)等に加工して、ほかのエリアに流通させるほどの村が営まれていたことです。国内でヒスイが産出する地域はほかにもありますが、硬く、その加工の難しさからか、他には類を見ないそうです。平安時代の仏像の装飾に使われて以来、明治時代に再発見されるまで忘れ去られていたと言うのも、何か神秘的です。

沢山の鉱物の展示には閉口しましたが、その辺は適当に飛ばして自分に面白いとこだけ見ていくだけでも、面白いです。僕は、地球の成り立ち・地球を覆うプレートの移動・火山の及ぼす効果・フォッサマグナの形成・その断層に沿って人々が造った道、と言ったところが特に面白く、50年ぶりに「フォッサマグナ」の補習ができました。

「長者ヶ原遺跡」はすぐ隣にあり、長者ヶ原考古館もありますから、ウオーキングをかねて古代に想像の思いを馳せるのも一興でしょう。

「親不知」を過ぎれば、そこは富山県。まだまだ旅は続きます。

とりあえず、あかうおの串焼き・ホタテ・かに汁をゲット! ひろこさんが戻ってくる前にかに汁とホタテはやっつけてごみ処理を済ませ、あかうおの串焼きだけ残しておいて、半分あげました。「ありがとう」と言って、おいしそうに食べていました。

寺泊から日本海沿いに南下。名前が高田・直江津・上越市と変わった頚城地方には、かつてあの上杉謙信の居城「春日山城」がありました。

映画やドラマで「春日山城」は堅固な山城と紹介されているだけで、詳しくは知りませんでした。天下無敵の孤高の戦国武将「上杉謙信」が整備し、病を得て亡くなるまで居城としていた難攻不落の城「春日山城」はどんな城だったのか興味がありました。「春日山城跡ものがたり館」はその辺りを、分かりやすく説明してくれています。地形を巧みに利用して多くの砦を築き、さらに支城を配して守りは万全といえます。よく武田信玄と比べられますが、「城」ではなく「館」に住んでいた信玄とは、対照的です。単騎敵陣に切り込んだなどの荒っぽい武勇伝が多く語られている謙信ですが、その実像は揺ぎ無い信念と緻密な計算・計画性に支えられた実務に長けた武将だったのだと思います。

ここは小さな「ものがたり館」ですが、好奇心と想像力をポケットにして出かければ、大きなお土産を持ち帰れること請合いです。

道の駅「能生」の蟹売り場で、ひろこさんの目がキラリと光りました。過酷なひろこさんの値切り攻勢に根負けしたと見えて、結局、紅ズアイ蟹三匹(サンビ)お買いあげです。

温泉のあるひとつ手前の道の駅「うみてらす名立て」に戻って、お風呂に入って夕食です。そこまでやるかと言うほどの、素晴らしい食べっぷりでした。

今日はここでお泊りです。 おやすみなさいzzzzz

11月11日。今日もパッとしない朝です。

ひろこさんは昨日の蟹やサンに戻って、又お買い上げです。家に送ったそうです。

昔、学校で「フォッサマグナ」って習いましたよね。糸魚川に「フォッサマグナミュージアム」があるそうなので、寄ってみました。

柏崎・千葉を結ぶラインと、糸魚川・静岡を結ぶラインで囲まれるエリアのほとんどは、その構造が両脇とはまったく違う、もと海だったところが隆起してプレートの移動でぶつかったところだそうです。何故そんなことが分かるかと言うと、両脇の岩は火山の噴火または隆起によってできた岩だそうで、2本のラインで囲まれるエリアの岩は多くは石灰岩(海底で、色々な生物の堆積によって出来た岩)だそうで、色々な海の生き物の化石を含んでいます。昔授業の内容で、ショッキングだったのは、「日本列島を東西に引っ張ると、フォッサマグナで千切れる。」と言うくだりで、それは僕にとって結構ショックで、お蔭でそのほかのことはよく覚えていません。海底では海底火山による熱水と圧力の影響で、色々な鉱物が出来ます。金・銀そして「ヒスイ」もそのひとつだそうです。

ここで特筆すべきことは、縄文時代このエリア「長者ヶ原遺跡」には、世界史上初めてヒスイを採取・勾玉(まがたま)等に加工して、ほかのエリアに流通させるほどの村が営まれていたことです。国内でヒスイが産出する地域はほかにもありますが、硬く、その加工の難しさからか、他には類を見ないそうです。平安時代の仏像の装飾に使われて以来、明治時代に再発見されるまで忘れ去られていたと言うのも、何か神秘的です。

沢山の鉱物の展示には閉口しましたが、その辺は適当に飛ばして自分に面白いとこだけ見ていくだけでも、面白いです。僕は、地球の成り立ち・地球を覆うプレートの移動・火山の及ぼす効果・フォッサマグナの形成・その断層に沿って人々が造った道、と言ったところが特に面白く、50年ぶりに「フォッサマグナ」の補習ができました。

「長者ヶ原遺跡」はすぐ隣にあり、長者ヶ原考古館もありますから、ウオーキングをかねて古代に想像の思いを馳せるのも一興でしょう。

「親不知」を過ぎれば、そこは富山県。まだまだ旅は続きます。