2度目の訪問です。

町立ですが、割と規模は平均的で古くもない

雑誌類は貧弱、歴史は十分で、スポーツは少し少ない。(私感)

利用者少な目。

机に落書きがあります。前に来た時も、他の机にも落書きがありました。

図書館の入る文化センター入口には、自転車は駐輪場所に停めるようとありましたが、スクターの女は前の道に路上駐車。敷地にすら停めない。

こら土人どもいい加減にしろ。

玉川堀ノ内館跡(伝藤原盛吉館)を目当てできました。

上の写真の川に面した小台地上です。

道路により分断され、掘り下げられています。

ときがわ町遺跡分布地図の図示より東側です。

地元の古老の協力と地名で発掘調査し、方形館を確認、若干台形。

元々、この堀ノ内の存在は知っていましたが、食指が動かずスルーしていました。

が、前回の図書館訪問時に発掘調査報告を読んで、俄然興味を持ちました。

藤原盛吉なる人物、新編武蔵風土記稿に登場するだけで時間的にも伝承の人名自体が正確であるかは疑問であり、藤原盛吉と伝承される謎の人物です。

藤原氏の氏神の春日神社があるのはピタリと符合しています。

調査報告では、下流の沖積地に面した小代氏・野本氏館と違い、山間の農業生産力の低さを指摘し、街道からは外れているが慈光寺へ抜ける交通の要衝の性格を推定しています。また、大築城同様に小田原北条氏配下、上田氏の慈光寺攻めの軍事拠点の可能性も示唆しています。

慈光寺は大寺院であり、高野山や興福寺・延暦寺なんかもそうですが、寺院単体で存在するのでなく周辺に社会・経済を形成します。番匠の地名は慈光寺の御用大工を想起しますし、馬場は馬の教練場と地域の商工業の進展を伺わせます。

軍事拠点説の可能性は否定できないです。

しかし軍事的にみると、防御力の弱い方形館は戦国期に使われるとなると

確実に防御力の高い構造へ改変されます。例えば菅谷館は畠山重忠館ですが、形状は戦国様式のものですし、改変は一般的。龍福寺と春日神社の裏山を軍事拠点説の追い風としていますが、頂上部にあれば詰め城になりますが寺社は麓にあり機能しない。むしろ裏山を敵方に占拠されると堀ノ内館は無効化されます。以上のように当地域の軍事性は乏しい。

代わりに驚くほど強いのは宗教性です。

周辺遺跡の宗教関連遺物にしてもそうですし、裏山から蔵骨器が出土しているように、裏山は神社の原始形態でもあるご神体とされてたと考えられます。ここら辺の宗教性の指摘は町史か何かでもある通り、なんでも慈光寺の影響力を脱していたとか。近いのに!ホント?

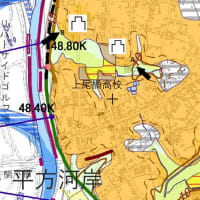

玉川堀ノ内館跡ここ▽

高齢者や女性、子供・障害者の弱者の人権を守らなければならないそうですが、喘息病者の人権は守られないんですか?アレルギーで病気たくさん、一生涯健康とは無縁で、まともな社会生活を送れないのに!公園でストレッチし始めたら一分くらいで(大げさじゃない)タバコ吸い始められた。火を確認。普段は必死のパッチで荷物まとめて息止めて退避しますが、怒りの告発で撮影した。ストレッチは体の痛みのせいで必須。手術・整体のお金はない。仮に痛みがなければ、10秒としません。めんどくさいから。痛くて苦しいから、してるんです。他の公園でも浴びせられた。必死で退避したが、初めての公園だったので下に降りようとしても道がなく下りたら下りたで、喫煙者が車から移動していて、その喫煙者の下を通るという・・・。

町立ですが、割と規模は平均的で古くもない

雑誌類は貧弱、歴史は十分で、スポーツは少し少ない。(私感)

利用者少な目。

机に落書きがあります。前に来た時も、他の机にも落書きがありました。

図書館の入る文化センター入口には、自転車は駐輪場所に停めるようとありましたが、スクターの女は前の道に路上駐車。敷地にすら停めない。

こら土人どもいい加減にしろ。

玉川堀ノ内館跡(伝藤原盛吉館)を目当てできました。

上の写真の川に面した小台地上です。

道路により分断され、掘り下げられています。

ときがわ町遺跡分布地図の図示より東側です。

地元の古老の協力と地名で発掘調査し、方形館を確認、若干台形。

元々、この堀ノ内の存在は知っていましたが、食指が動かずスルーしていました。

が、前回の図書館訪問時に発掘調査報告を読んで、俄然興味を持ちました。

藤原盛吉なる人物、新編武蔵風土記稿に登場するだけで時間的にも伝承の人名自体が正確であるかは疑問であり、藤原盛吉と伝承される謎の人物です。

藤原氏の氏神の春日神社があるのはピタリと符合しています。

調査報告では、下流の沖積地に面した小代氏・野本氏館と違い、山間の農業生産力の低さを指摘し、街道からは外れているが慈光寺へ抜ける交通の要衝の性格を推定しています。また、大築城同様に小田原北条氏配下、上田氏の慈光寺攻めの軍事拠点の可能性も示唆しています。

慈光寺は大寺院であり、高野山や興福寺・延暦寺なんかもそうですが、寺院単体で存在するのでなく周辺に社会・経済を形成します。番匠の地名は慈光寺の御用大工を想起しますし、馬場は馬の教練場と地域の商工業の進展を伺わせます。

軍事拠点説の可能性は否定できないです。

しかし軍事的にみると、防御力の弱い方形館は戦国期に使われるとなると

確実に防御力の高い構造へ改変されます。例えば菅谷館は畠山重忠館ですが、形状は戦国様式のものですし、改変は一般的。龍福寺と春日神社の裏山を軍事拠点説の追い風としていますが、頂上部にあれば詰め城になりますが寺社は麓にあり機能しない。むしろ裏山を敵方に占拠されると堀ノ内館は無効化されます。以上のように当地域の軍事性は乏しい。

代わりに驚くほど強いのは宗教性です。

周辺遺跡の宗教関連遺物にしてもそうですし、裏山から蔵骨器が出土しているように、裏山は神社の原始形態でもあるご神体とされてたと考えられます。ここら辺の宗教性の指摘は町史か何かでもある通り、なんでも慈光寺の影響力を脱していたとか。近いのに!ホント?

玉川堀ノ内館跡ここ▽

高齢者や女性、子供・障害者の弱者の人権を守らなければならないそうですが、喘息病者の人権は守られないんですか?アレルギーで病気たくさん、一生涯健康とは無縁で、まともな社会生活を送れないのに!公園でストレッチし始めたら一分くらいで(大げさじゃない)タバコ吸い始められた。火を確認。普段は必死のパッチで荷物まとめて息止めて退避しますが、怒りの告発で撮影した。ストレッチは体の痛みのせいで必須。手術・整体のお金はない。仮に痛みがなければ、10秒としません。めんどくさいから。痛くて苦しいから、してるんです。他の公園でも浴びせられた。必死で退避したが、初めての公園だったので下に降りようとしても道がなく下りたら下りたで、喫煙者が車から移動していて、その喫煙者の下を通るという・・・。