小学校の一部が図書館になっています。

入り口を開けて、閉じた扉がドタンッ!って。

びっくりして、司書さんに挨拶を返し忘れた。

田舎の利用者の少ない図書館だと、不審者扱いされて監視されて居た堪れないから、

挨拶するようにしてるんですが、ドタンって音に肝を潰して仰天してしまった。

図書館は、おはなしのへや・児童書・一般書で三等分されてる。

ちょっと古めの施設。

滞在してる利用者はいなくて、入って用が済んだら退館の利用者が5人弱くらい。

自分は地域資料を読んで、あと帰る前に一般書の書架を見回った。

一般書は蔵書が少なく、期待できない。とくに文学以外は。

これは前に来た時分から、分かってましたが。

図書館訪問が目的で、今後は2度と来ないと思います。

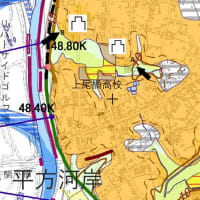

国土地理院図を基に作成

凸マーク右側、宿北Ⅱ遺跡の吾妻左衛門是好館。

左が箕輪Ⅱ遺跡の三輪庄司好光館。

大宮台地(オレンジ部分)上の高台で、南側に小谷が入り湿地(黄色部分、明治期)を形成。

往時は水域だったかも。現在も葦原らしきものが見えます。

AとBの道のカーブが館の外周部だと推定します。

上尾橘高校の部分は人工改変地形を図示されています。

よく城館跡は学校になっている例がありますが、館に面した低地部分が学校になってるのはレアかもしれません。

城跡が学校になってるのは、元々高台の一等地でもあり平場に造成されてて十分なスペースがある。

明治維新後、用済みの藩の施設が学校や庁舎として利用された、などですかね。

吾妻左衛門是好と三輪庄司好光は荘官と目されているので、武家館かは微妙です。

でも押領が跋扈しているので、荘園経営に武力は不可欠です。

両者は叔父・甥の関係。

南側の平方河岸・渡しを管理し、関銭を徴収していたと推測されます。

荒川(瀬替え前なので当時は入間川)を渡り、河越へ向かう交通の要衝です。

谷状の低地の北側に館があるのは、想定侵攻路が南側の渡し・街道とされていると推測されます。三輪・吾妻の領主権は馬蹄寺に継承されたのでは思われます。

領主権といっても上位の領家(オーナー)の下の代官(経営者)として。

馬蹄寺が谷の南の現在地に移転したのは1590年、豊臣秀吉の小田原征伐の年です。全国政権の支配下に入り戦乱が終息し、以降は河岸場と門前町が一体化しました。

縁起に三輪庄司好光が馬と化し人語をしゃべるという話しがあり、『上尾市史』などの地域資料、『新編武蔵風土記稿』は取るに足りない作りばなしって感じで切り捨てています。

わたしは訳わからない話しが、パッケージ化された現代版の昔ばなしと違う魅力があると思います。

しゃべる馬といったら妖怪の件(くだん)をイメージしましたが、仏教説話風ですかね。

旅の法師が吾妻左衛門是好の館に泊めてもらったところ、にわかに盗み心がおこり遁走しようとすると、馬になった三輪庄司好光に止められ、あなたも私のように馬になって苦役をすることになりますよ、と。私(馬の三輪庄司好光)はようやく解放され明日には極楽往生できます、と言ったそうな。

次の日、馬が蹄を折って死んだと聞いた法師は吾妻左衛門是好に前日のことを話した。甥の吾妻左衛門是好は叔父が馬になっていたことを知らなかった。

馬蹄寺の寺号の由来のお話し。

吾妻左衛門是好館址 馬蹄寺から遠望

画質が悪いし、撮影センスもなくて悲しい。

地形の特徴が表現できない、高低差のような。

画質はとりあえず、貧乏人には限界があるので諦め気味。

なんで枯葉剤を撒いてるんだろうか。

↑三輪庄司好光館址 荒川堤防上から遠望

上の地形図の矢印が撮影の方向です。

入り口を開けて、閉じた扉がドタンッ!って。

びっくりして、司書さんに挨拶を返し忘れた。

田舎の利用者の少ない図書館だと、不審者扱いされて監視されて居た堪れないから、

挨拶するようにしてるんですが、ドタンって音に肝を潰して仰天してしまった。

図書館は、おはなしのへや・児童書・一般書で三等分されてる。

ちょっと古めの施設。

滞在してる利用者はいなくて、入って用が済んだら退館の利用者が5人弱くらい。

自分は地域資料を読んで、あと帰る前に一般書の書架を見回った。

一般書は蔵書が少なく、期待できない。とくに文学以外は。

これは前に来た時分から、分かってましたが。

図書館訪問が目的で、今後は2度と来ないと思います。

国土地理院図を基に作成

凸マーク右側、宿北Ⅱ遺跡の吾妻左衛門是好館。

左が箕輪Ⅱ遺跡の三輪庄司好光館。

大宮台地(オレンジ部分)上の高台で、南側に小谷が入り湿地(黄色部分、明治期)を形成。

往時は水域だったかも。現在も葦原らしきものが見えます。

AとBの道のカーブが館の外周部だと推定します。

上尾橘高校の部分は人工改変地形を図示されています。

よく城館跡は学校になっている例がありますが、館に面した低地部分が学校になってるのはレアかもしれません。

城跡が学校になってるのは、元々高台の一等地でもあり平場に造成されてて十分なスペースがある。

明治維新後、用済みの藩の施設が学校や庁舎として利用された、などですかね。

吾妻左衛門是好と三輪庄司好光は荘官と目されているので、武家館かは微妙です。

でも押領が跋扈しているので、荘園経営に武力は不可欠です。

両者は叔父・甥の関係。

南側の平方河岸・渡しを管理し、関銭を徴収していたと推測されます。

荒川(瀬替え前なので当時は入間川)を渡り、河越へ向かう交通の要衝です。

谷状の低地の北側に館があるのは、想定侵攻路が南側の渡し・街道とされていると推測されます。三輪・吾妻の領主権は馬蹄寺に継承されたのでは思われます。

領主権といっても上位の領家(オーナー)の下の代官(経営者)として。

馬蹄寺が谷の南の現在地に移転したのは1590年、豊臣秀吉の小田原征伐の年です。全国政権の支配下に入り戦乱が終息し、以降は河岸場と門前町が一体化しました。

縁起に三輪庄司好光が馬と化し人語をしゃべるという話しがあり、『上尾市史』などの地域資料、『新編武蔵風土記稿』は取るに足りない作りばなしって感じで切り捨てています。

わたしは訳わからない話しが、パッケージ化された現代版の昔ばなしと違う魅力があると思います。

しゃべる馬といったら妖怪の件(くだん)をイメージしましたが、仏教説話風ですかね。

旅の法師が吾妻左衛門是好の館に泊めてもらったところ、にわかに盗み心がおこり遁走しようとすると、馬になった三輪庄司好光に止められ、あなたも私のように馬になって苦役をすることになりますよ、と。私(馬の三輪庄司好光)はようやく解放され明日には極楽往生できます、と言ったそうな。

次の日、馬が蹄を折って死んだと聞いた法師は吾妻左衛門是好に前日のことを話した。甥の吾妻左衛門是好は叔父が馬になっていたことを知らなかった。

馬蹄寺の寺号の由来のお話し。

吾妻左衛門是好館址 馬蹄寺から遠望

画質が悪いし、撮影センスもなくて悲しい。

地形の特徴が表現できない、高低差のような。

画質はとりあえず、貧乏人には限界があるので諦め気味。

なんで枯葉剤を撒いてるんだろうか。

↑三輪庄司好光館址 荒川堤防上から遠望

上の地形図の矢印が撮影の方向です。