≪パン祖のパン≫ ≪江川太郎左衛門≫

“日本のレオナルド・ダ・ヴィンチ”と呼ばれる(←地元でごく少数の人がそう呼んでいる)幕末の英傑・江川太郎左衛門英龍には、軍事・海防以外にも数多くの業績があり、そのなかでもとりわけ(地元で)名高いのは、「日本で初めて(?)本格的にパンを焼いた」というものです。

韮山では、平成4年にこの「パン祖のパン」を復活させ、町内数ヵ所で販売しています。5コ入り525円。

私は2年前に初めてこれを購入し、食べてみたのですが、食べて驚いた事は、固い! すこぶるかたい! アホみたいに固い! 頑強をもって鳴る私の双峰の犬歯をもってしても、まったく表皮に穴さえ開けることができず、舌を巻いたのでした。

(※そのままかじりつくと凄く固くて噛み切る事は無理ですが、砕いて食べるとポリポリおいしく味わえます)

で、その時思ったのです。

「江川はこのパンに“保存用に”“軍事用に”ということで着目して、それでこんなに固くしたのだけれど、実際どのくらいの期間保存が可能なのだろうか。袋には賞味期限1年って書いてあるけど、現代の乾パンですら保存期間は2年だし、この堅さだったらことによっては10年ぐらいは持つかもしれないぞ」

そこで、2枚だけ食べずに取っておき、わざと部屋の中の劣悪な場所(窓際のテレビの横の本棚の上、ホコリと湿気の量は適度)に置いて、日々観察しようと思ったのでした。

まだそれから2年ですが、途中経過報告です。

≪二年放置しておいたパン≫

≪3日前に新しく買ってきたもの≫

一見して、両方とも綺麗な色に見えますが、明らかに違う事が分かるのは「パンの色」です。新しい方が色が濃くて香ばしそうに見えますけど、でも、上のは、2年前に買った時から下のほど色が濃くなかった気がするなぁ。しかも、写真じゃ分かりづらいけど上のと下のはひとつひとつの大きさが違うのです。まさか2年で縮んだわけはなかろうし(はたしてそれはどうかな?)、どうも焼いた時の条件によって個体差が結構あるらしいです。

しかし、2年物の方は明らかに2年の間に見た目に変化が起こっています。写真じゃ全然分かりづらいのですが、表面が白くくすんでいるのです。先ほど「買った時から白っぽかった」と言いましたが、買った時の色とはまた別の「白く見えるもの」が表面に生じてきています。(と、2年間コレを眺め続けてきたんですけど、このことには今日並べてみて初めて気付きました。その程度です) どうやらこれは、、、、、 か、カビだね。目に見えない程度の。

でも写真でご覧のように、その程度はまだまだ(保存食として食べるには)問題のないくらいです。(下の新しいものの方が、付着している小麦粉がよりカビらしく不潔に写って見えるのが、デジカメ写真の不思議なところだ)。まぁ、パンにとっては致命的な「パン黴」ではないカビは、言い方を変えれば「熟成している」証拠ですし、わざと黴を付けて美味しくするパンもあることですから、今後8年の変化が楽しみなところであります。(まだ続ける気か)

もとより、生じているカビらしき粉は本体にはまだ全然影響を及ぼしていません。さすが江川太郎左衛門の発明したガンコなパンよ、という感想でございます。

新しいのを割ったところ。ちょっと写真がボケちゃった。中までコチコチです。

食べると全然味が無くて、「塩味でもつければいいのに」と思うのですが、実はそのアジの無さがすごいクセになって、そばにあるとついポリポリ食べてしまいます。不思議にお酒を飲みたくなる。お店では、これをもうちょっと食べやすくした「カノンパン(大砲パン)」というのも売ってます。購入したい人は検索して下さい。

古いのも割って写真を並べたい気に駆られましたが、10年経つまで我慢我慢です。

日本に西洋のパンが初めて伝来したのは戦国時代の頃で、その後日本にヨーロッパ人が来なくなってからも、長崎の出島では(オランダ人が食べるための)パンの製造が続けられ、長崎では日本人でもパンを焼く人が少なからずいて、「西洋の食べ物」として知られていたそうなのですが、江川太郎左衛門は部下・柏木総蔵に命じて、たまたま江戸に来ていた長崎人・作太郎にパンの作り方を学ばせました。この作太郎という人物は江川太郎左衛門の崇める高島秋帆の従者だったので、だから太郎左衛門と彼は知り合いだったそうですが、しかしそもそも太郎左衛門が最初にパンという食べ物の事を知ったのは、同じく江戸でパンの研究をしていた品川藤兵衛という人物から話を聞いて、それで興味を持ったともいいます。

このような事情から、「別に彼が発見したわけじゃないのに江川のことを“パン祖”と呼ぶのはおかしいんじゃないの?」ということは、いろんな人が言うそうですが、吉川弘文館の『人物叢書・江川坦庵』という本には、その疑問に対して以下のように書いてあります。

「この経過からすると、坦庵を「パン祖」と呼ぶことに疑問を感ずる人もいよう。しかし、藤田茂吉の『文明東漸史』、杉田玄白の『蘭東事始』にみる「東」の文字は、長崎に対する江戸を指し、江戸で評価を得なければ、何事も完成と認められぬという風潮は強かった。したがって、旗本としてパンを兵糧・備荒食料として採用した坦庵に、全国パン協議会は「パン祖」の称号を贈り、「パン祖江川坦庵先生邸」の碑(徳富蘇峰書)を建ててその功績をたたえたのである」

江川太郎左衛門のパン作りの関心の第一は、「長期保存がどれだけできるか」に掛かっていたのはおもしろいことですね。「御飯は腐るがパンは腐らない」そうです。(そうかナ?) 着眼点がすばらしい。きっと江川太郎左衛門は美食家ではなかったのだと思います。江川パンは一般的に言ってすごくマズイ。

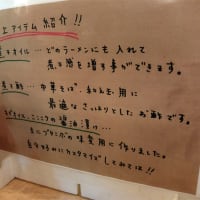

日清製粉のサイトによると、作太郎からパンの作り方を教わる前に、韮山で太郎左衛門は独自にパンの作り方を研究し、伝聞で聞いた長崎流に「うどん粉とまんじゅうのもと」で作っていたそうですが、それに作太郎は「長崎風のおいしくするための秘訣」を教えます。それは「鶏卵と砂糖」「塩」を適量入れる、というものなのですが、同時に作太郎は「味付けすると食べ飽きて、主食としがたい」ということを柏木に言ったそうです。

で、現在韮山で作られている江川パンが「まったく味のしないもの」で「意外と主食にむいてるかも」しれないというのが、とてもおもしろいです。

≪パン祖の碑≫ ≪江川邸の内部にあるパン焼き釜の復元≫

上の本の文章によると、江川邸の庭にあるパン祖の碑は、パン協議会が江川を「パン祖」と認定したからそれを記念して建てられたそうなのですが、それはいつ頃のことなんでしょうね? 「パン祖」などという気の抜けた愛称のある江川太郎左衛門が、私はとてもいとおしい。太郎左衛門が初めて韮山でパンを焼いた天保13年4月12日にちなんで、毎月12日は「パンの日」だそうで(毎月一回あるところがあつかましい)、パン食普及協議会がそれを制定したのは1983年。一方、パン祖の碑の碑文を書いたのは徳富蘇峰(1957年没)だそうなので、その前後から太郎左衛門に「パン祖」の名が定着したんでしょうかね。

江川邸では、一度に半年分ぐらいをまとめて焼いたんだそうです。この釜に、並べたパンを入れた鍋を突っこんで焼き、堅くしました。「パン」という言葉はポルトガル語ですが、太郎左衛門の時代にはその言葉は忘れ去られ、「麦餅」「蒸餅」などと呼んでいたそうです。