2月の半ばに行ったドライブの記録のつづき。(これまでのあらすじ)

チェックアウトのとき気がついたんですけど、フロントから少し奥に行った所に、フクロウと鷹(?)がいました。なんなんですかこの宿。昨日の夜もっと時間があるときに見たかった。

前回言った「Atokで文字変換が出来なくなった問題」は、さらに数日前の突然の自動更新で元に戻ってました。私だけの問題じゃなかったんですね。でもあのものすごく不自由だった私の数日間の時間を返せよ。(私のAtokは2014年版なので買い換えなければと思いました)

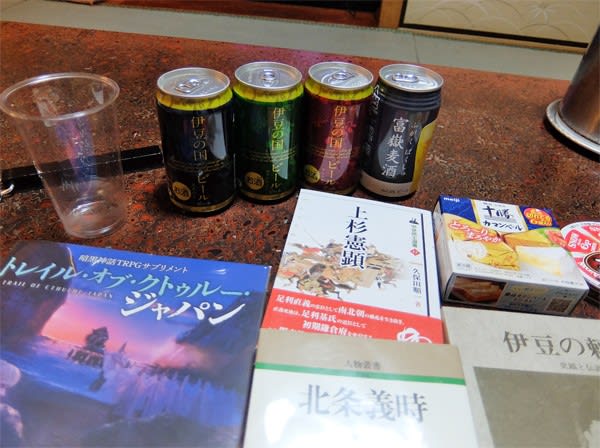

夕食を鳥栄(とりえい)さんで食べたあと、まだ飲み足りない気がしたので(笑)、近くのマックスバリュで酒とつまみを買ってきてお部屋で飲みました。このマックスバリュも15年前毎日買い物に行ってたんだよなー。(←※偽記憶がもたらすウソでした。私が通っていたのは田京のマックスバリュエクスブレス。古奈のここに来たのは10回ぐらい)

普通にビールを買ってくるんじゃ面白くないと思ったので「伊豆の国ビール」を数本買ってきました。製造元は御殿場の時の栖。反射炉ビアじゃなかったか。まー、『義時の夢』も製造元は浜松酒蔵でしたからね。

本を読みながらうだうだしていて、朝食です。

めちゃくちゃ今の自分に食べたい朝食の見た目です。

伊豆の旅館の朝食と言ったらアジ!

あれ? 鰺の干物って通常食べる方を表にして出すんじゃなかったっけ? と違和感をもってググってみましたら、皮の方を上にして出す常識が8割らしい。家で自分で七輪で焼いたら、食べる方を上にするのが当たり前だから、勝手に自分の中で常識が裏返っていたぜ。

こういう朝食、すごくウマイ。

お味噌汁はアサリでした。でも、このなかで一番美味しかったのは写真のなかで左のはじにあるウメボシでした。なんだこの肉が豪壮な梅干しぃ!!(写真には撮りそびれました)。ごはんもお櫃に入っていてお茶碗2杯半ぐらい。多く感じましたが食べたらちょうど良かったです。食事の時も姫の湯荘の姫君の楽しい会話がありました。

2日目は、伊豆の国市の行ったことがなかったところをウロウロと。

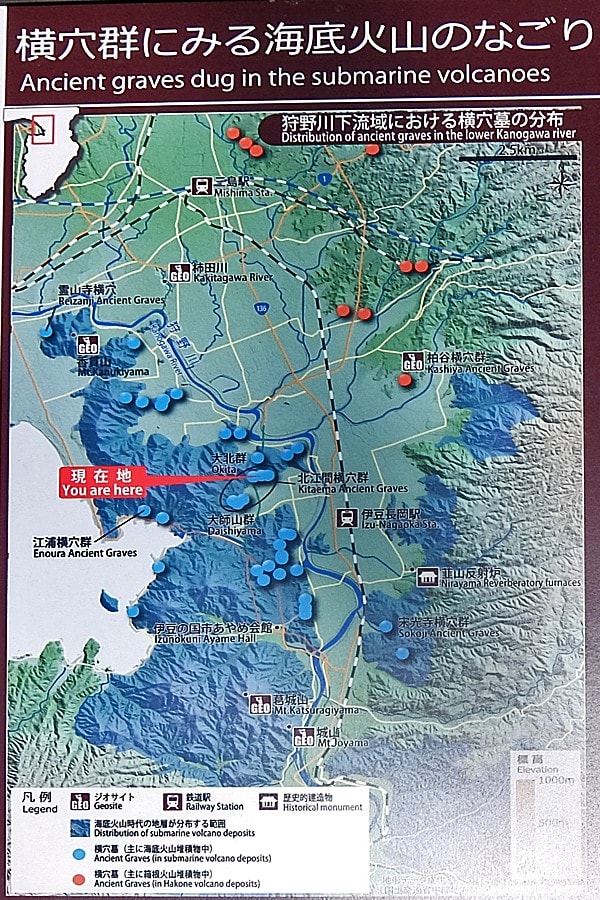

まず、北江間横穴群。

私は伊豆に住んでいた頃、古墳って全く興味が無かったんです。それは「伊豆には古墳がない」という思い込みがあったからですが、伊豆に関わらずそもそも古墳ってあんまり好きな物でも無かった気がするな。若い頃に九州をうろうろしていたときに西都原古墳群にだけ感銘を受けた思い出はありますが、他にそういった記憶がありません。だってお墓だよ。とはいえ長慶天皇の御陵とか織田信長の首塚とか護良親王の首塚とかには興味は多大にあったわけですから、要は「だれのものかも分からないお墓には興味が無い。だって趣味が悪いでしょ」だったのかもしれません。どちらにせよ趣味が悪いのですが。

ところが浜松に越してきてから、浜松のどーしようもない史跡巡りをしている間に古墳というものに不思議な関心が湧いてきてしまって、今では最大関心事のひとつです。本も何十冊も読むようになり、著者によって全然違う主張を言うことに楽しさを感じています。(白石太一郎氏の本がお気に入り)

「伊豆には古墳が無い」というのも思い込みで、それなりに興味深いものがいくつもあるようです。

「北江間横穴群」は2ヶ所に分かれていまして、まず「大師山横穴群」に。

これはすごい。なんで私はここに来たことがなかったんだろう。

・・・と思って写真をたくさん撮ってきたんですが、私の感動を表現できていた写真は一枚もありませんでした。横穴群って写真を撮るのが難しいぞ。

大師山には全部で10個の横穴があるのですが、そのすべてが独特で見応えがあります。とくに1号墓と2号墓がすごい。いや8号墓もすごい。思った以上に大きい。以前、函南町の柏谷横穴群には行った事があるのですが、あそこは公園として整備されてしまっていて、横穴も損壊防止のために保護材に覆われてしまっていた。こちらはそのままです。柏谷は背後に住宅街が広がり、また横穴の上の方に遊歩道があってお墓の上を歩けるので「なんだかなあ」と思った記憶がありますが、こちらは場所が絶妙で、「なんでこの立地なのだろう」と考察を大いにする余地があります。

家に帰ってから教育委員会の調査報告書を読んでこれがめっぽう楽しかったのですが、「どうして1号墓と2号墓は高さが違うのだろう」とか「1号墓と2号墓はどうして石室の形が違うのだろう」とか「どの順番で作られたのだろう」とか「この場所はこの地域にとってどういう位置づけの場所なのだろう」とか「どうして石に文字が彫ってあるのだろう」とか「この穴はなに?」とか「まさか墓が開けっ放しってことはないので、この穴はどのように閉じられていたのか」とか、見ながら次々湧いてきた数々の疑問の答えがすべて書いてあって、「古墳だけではなくて横穴墓の世界も奥が深い」と思いました。

どうやってこんな穴開けたんだ。(これは蓋を動かすために江戸時代の頃開けた穴らしいです)

これは奥の方に骨壺を安置する型の横穴。

これはひとつの穴の中にこの規模の墓室が2つある。にも関わらず穴の位置関係が少しずれています。

10個全部が興味深くて、ずっと見入ってしまって、また写真を50枚ぐらい撮ってきたのですが、いま改めて写真を見直してみますと、「あれ? なんであれを撮ってなかったんだ?」「写真が足りないぞ」という後悔が多い。・・・また行こう。

いろいろ考えなくてはならないことがあって、そもそも横穴は古墳なのか? という事なのですが、横穴墓は7~8世紀(飛鳥・奈良時代)のものですでに古墳時代は終わっています。でも古い墳墓はすべて古墳。南北朝時代に作られた首塚だって古墳です。(?) しかし「墳」とは土を盛り上げた物を言う。横穴は墳にはしない。しかし用語としては、横穴墓のことを「横穴古墳」と呼ぶのは正解だそうです。そして「横穴古墳」と「横穴式(石室)古墳」は別の用語です。

「横穴を閉じる蓋」はどうなっていたのでしょうか? 「横穴式古墳」の場合は石室の入口には「閉塞石」という重い石がおかれ、現在では墓が調査された後もその閉塞石が脇に転がっている場合が多いのですが、ここにはそれがありません。完全に閉じてしまう古墳と違って、それから何百年も経つと参拝する風習とか追葬する風習ができたりして、扉も木材になったりしたのかな。(閉塞する何かがあったらしい跡はあるそうです)。でもそもそも追葬なんてしたのかな。浜松の古墳群などでも「王家の谷」みたいな古墳が密集している地域があるのですが、詳しく調べてみると「古墳群」を形成しているのはほぼ同時代の(同世代)もので、世代が変わるごとに古墳群が移動していくらしい。古墳時代が終わった後はどうなったんでしょう。古墳時代の古墳は下から見えないと意味が無かったそうで、その立地と見え方には工夫が凝らされているのですが、この横穴群はどうだったのでしょうか。たしかにここも牧歌的な平野を見下ろせる場所ですな。