| ■ プレーバック アメリカW杯'94 |

ジャイアンツ・スタジアム(ニュージャージー州イーストルーサーフォード)。94年W杯アメリカ大会、準決勝。

通常はベースボール用スタジアムだが、人工芝の上に天然芝を貼り付けたピッチを作りW杯の会場として使用していた。そして、スタジアムの構造上、単色の外野のフェンスが高くそびえ立ち、観客は完全に上からピッチを見下ろすような状態になっていたのである。その眼下でプレーする選手達は、気温がピッチレベル約40℃という過酷な条件にさらされていた。

◆ イタリア代表とゾーンプレス

イタリアを率いるのはアリゴ・サッキ監督。ACミランで築いた「ゾーンプレス」を武器にここまで勝ち上がってきたが、決して最高の出来だったとは言えなかった。イタリアはグループリーグ苦戦しグループ3位ながらも決勝Tに進出を決めていた(当時のレギュレーションはグループA~F。上位2チーム。各グループ3位から成績上4チームが決勝T進出)

イタリアを率いるのはアリゴ・サッキ監督。ACミランで築いた「ゾーンプレス」を武器にここまで勝ち上がってきたが、決して最高の出来だったとは言えなかった。イタリアはグループリーグ苦戦しグループ3位ながらも決勝Tに進出を決めていた(当時のレギュレーションはグループA~F。上位2チーム。各グループ3位から成績上4チームが決勝T進出)サッキ監督はゾーンプレスを機能させるべくACミランの選手を中心にチームを構成していた。このブルガリア戦のスターティングメンバーだけ見れば6人がACミランの選手だった。そして、イタリア最後のファンタジスタ“ロベルト・バッジオ”が前線にいた。話によると、アリゴ・サッキはバッジオのようなタイプは好みではなかったらしい。サッキの戦術は機能性を重視し、不確定な要素(ファンタジー)を排除したものだった。但し、当時の事の経緯は分からないが、全盛期のロベルト・バッジオをアズーリのメンバーに加えないという選択肢はなかったものと思われる。そして、ほぼ完全なシステムに一つの不完全な要素(バッジオ)が加わったことが、逆にこの大会のイタリアの成績、特に決勝トーナメント以降重要な要素だったとも言える。その最たる試合がこのブルガリア戦だった。

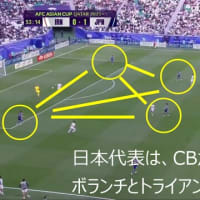

イタリアのゾーンプレスは、4-4-2のフォーメーションをベースとし、ピッチを縦4分割し各エリア(ゾーン)を各々の選手が担当する。各選手の距離は均等に維持され、相手選手を網に掛ける。さらに、フラットに並んだラインは相手の状況に応じて上下動をしなければならない。「FWとDFのラインの幅は30m以内に保つ」という原則もあった。

例えば、中盤(厳密には前線も含まれる)がボールホルダーにプレスを仕掛ける。相手チームが横パスをすると次のゾーンの選手がプレスに行く。GKまでバックパスを選択すると適宜ラインが細かく動き陣形を整える。そして、縦パスが入ると守備の網に掛かってしまう。さらに、DFラインの裏を取ろうとロングフィードを入れたらオフサイドトラップに餌食になる。仮にオフサイドかいくぐったとしても世界トップクラスのDF陣が配置されていたので相手の攻撃は最後の山を越えることは容易ではなかった。そのDFとMFの2ラインは見事なまでの機能美を有していた。

ところが、理論上には完璧に思われたゾーンプレスは諸刃の剣だった。この戦術を90分間行使し続ける選手達を疲弊させた。(事実、ACミランでもDFラインの裏をあっさりと取られるケースはあり大抵プレスが十分に掛からない状態でDFラインがフラットになった裏へ飛び出した選手にやられる場面があった)そして、選手に追い討ちを掛けるような気象条件だった。今となってはこの時のイタリア代表は、約一ヶ月大会を通じて異常なほど肉体を酷使し続けていたのであろう。まさに、身を削る思いで闘っていた。

◆ インパクトを残したブルガリア代表

一方のブルガリアは、同じく東欧のルーマニア同様にこの大会で旋風を巻き起こしていた。ブルガリアは過去に幾度かW杯に出場していたが、86年メキシコ大会のベスト16が最高成績だった。その他はグループリーグ敗退、あるいは欧州予選敗退という結果。とどのつまり、ブルガリアは欧州の第2勢力に位置する一国に過ぎなかった。そして、サッカーファンにさしたるインパクトを与える事はなかったのである。この大会までは…

一方のブルガリアは、同じく東欧のルーマニア同様にこの大会で旋風を巻き起こしていた。ブルガリアは過去に幾度かW杯に出場していたが、86年メキシコ大会のベスト16が最高成績だった。その他はグループリーグ敗退、あるいは欧州予選敗退という結果。とどのつまり、ブルガリアは欧州の第2勢力に位置する一国に過ぎなかった。そして、サッカーファンにさしたるインパクトを与える事はなかったのである。この大会までは…この大会のブルガリアは、サッカーファンに強烈なインパクトを残した。チームの中心選手は、90年代前半FCバルセロナ“ドリーム・チーム”の一員だったフリスト・ストイチコフがいた。しかし、W杯はワンマンのチームがおいそれと勝ち上がれるものではない。ブルガリアは、シラコフ、バラコフ、コスタディノフ、レチコフなど優秀なタレントがチームを形成していたのである。そのブルガリアがフロッグではないと決定付けた試合は、準々決勝で対戦した前回優勝国ドイツとの一戦であろう。

ブルガリアは1次リーグでも前回準優勝国アルゼンチンに勝利していたが決勝トーナメント1回戦でメキシコ相手に1-1からPK戦(3-1)と苦戦。しかし、ドイツとの一戦は前半ロスタイムにマテウスのゴールで先制を許し、ブルガリアの善戦もここまでか…と思った人も多かった。しかし、ブルガリアはストイチコフのFKとレチコフのゴールで逆転勝利を収めていた。ドイツ代表が多少ピークを過ぎていたとはいえ86年W杯準優勝、90年優勝と一時代を築いた経験と実力、そして、数多の歴史を築いてきたドイツが相手チームに与えるプレッシャーはあったはずである。余談だが、東西ドイツ統一後初の「ドイツ代表」として出場したW杯でもあった。

| ■ イタリアvsブルガリア 94年W杯 アメリカ大会 準決勝 より |

そして、イタリア対ブルガリアの一戦が行われた。

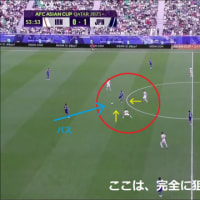

イタリアは立ち上がりから激しくプレスを仕掛けブルガリアのボール運びを自由にさせなかった。整備された2ラインがブルガリアの攻撃の芽をことごとく潰していった。そして、奪ったボールはすぐさま前線のバッジオ、カシラギ、そして両サイドへ通された。

現代でもイタリアサッカーのイメージと言えば「カテナチオ」という言葉に代表されるように堅実な守備を思い浮かべる人は多いと思う。しかし、このゾーンプレスは、カテナチオが流行したと言われる1950~60年代のそのものとはシステム上大きな違いがあった。カテナチオは「自分たちのゴール前を固め、奪ったらカウンター」という戦法であったが、「ゾーンプレス」はあくまでも相手のボールを自陣だけではなく敵陣でも奪い攻撃を仕掛けるという点で大きな違いがあった。これによりボールポゼッション率は高まり、相手チームはそのプレッシャーにボールを失う事を恐れる。

ブルガリアは、2トップのコスタディノフ、ストイチコフに長短のパスを供給するもののことごとくイタリアの守備に封じこまれていた。

ここで少しだけブルガリアのフォーメーションについて。

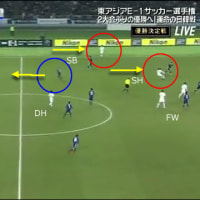

「現代のサッカーを見る目」で見た場合、そのフォーメーションを識別するまで時間が掛かった。どうやら基本的には3バック(バッジオ、カシラギにはマンツーマン気味)、リベロ的な感じでフブチェフが中央に陣取る形だと思われる。そして、両サイドのヤンコフ、キリヤコフがDFラインに加わる形。このDFラインに加わる形は、イタリアの攻撃は基本的にサイドを中心としたもので、イタリアは中盤で奪った後、中央に一発入れる形以上に両サイドのベルティ、ドナドーニに一度展開してからビルドアップをする形が多かった。ゆえに、この対面(ヤンコフ、キリヤコフ)がDFラインに加わる。中央からイタリアが来た場合は、フブチェフが前で出てフォアチェックという形になる。

また、時代的な背景を考慮したらブルガリアは2トップの下にシラコフ、中央から両サイドがプレーエリアにレチコフ(右)、バラコフ(左)を配置するなどぱっと見[5-3-2]のような感じも見える。ただ、このブルガリアの中盤は流動的にポジションチェンジをしておりイタリアのゾーンディフェンスに対して混乱させようという目論見もあったと思われる。

試合は、ややブルガリアのボールポゼッションが高い感じで試合は進んだ。ブルガリアは自分たちのサッカーを信じ、そして、イタリアの固い守備網を破るべく、パスやドリブルを織り交ぜイタリアゴールに襲い掛かった。ところが、ゴールは予想外の展開で生まれた…

前半21分 ブルガリア陣内右サイドからドナドーニがスローイン。そのボールを受けたロベルト・バッジオがボールを受けると、一瞬、エアポケットに入ったかのようにマークに付いていたブルガリアのDFを置き去りにしてそのままペナルティエリアのラインに沿って横にドリブルを仕掛けた。

次のブルガリアのDFが対応に来るもののバッジオはドリブルで仕掛け、小さいキックフェイントを入れるとDFは足を出し崩れあっさり交わされる。

そして、ゴール正面、右足でサイドネットを狙ったボールは、軽い弧を描いてブルガリアGKミハイロフは触ることも出来ずゴールへ吸い込まれた。

イタリアの先制点にスタジアムには歓声が沸いた。

さらにJリーグ開幕当初のような笛(ホーン)が鳴り響くその光景が余計に暑さを助長させているようにすら感じた。

リズムに乗ったイタリアは左サイドのドナドーニ、そしてアルベルティーニ、D・バッジオを中心に攻撃の形を作り出す。特に、守備から攻撃への切り替えが早く短いダイレクトパスでボールを繋いではブルガリアの守備を混乱に陥れた。

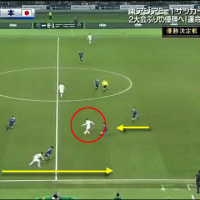

ゴールから数分後、左サイドから突破したベナリーボから、引いてきたバッジオにパスが渡ると一瞬相手DFと対峙する。そして1点目と同じように横に短いドリブルを仕掛けるすると、もう一人ブルガリアDFが引きずられて出てきた次の瞬間、後方から上がってきたアルベルティーニへパスを出す。アルベルティーニはシュートを放つもののゴールポスト直撃。

すぐさま、コーナーキックを得たイタリアは、ショートコーナーを選択。

後方に戻しアルベルティーニにボールが通ると不用意に、そして中途半端にブルガリアのDFがラインを上げる。コーナーキックにより正規の陣形が保たれていないブルガリアは、バッジオをフリーにしてしまう。そして、ブルガリアの一瞬のスキを突いたバッジオは、DFラインとGKの間のスペースへ斜めに走りだす。すると、それを感じていたアルベルティーニからふわりと柔らかい放物線を描くパスを出す。混沌としたゴール前で二人だけが感じていたタイミングだった。

ブルガリアゴール左30度くらいの位置、ゴールエリアの角辺りに飛び出したバッジオが、ワンバウンドしたボールを右足で叩きつけるようにシュートを放つ。

ボールは、ゴール右隅に鋭く突き刺さりブルガリアGKミハイロフはなす術なく横っ飛びしただけになった。ロベルト・バッジオのこの日2ゴール目は、1点目からわずか5分後の前半25分だった。

立ち上がりブルガリアの方が試合のリズムを握っていたかのように思ったが、僅か5分で2失点をしたブルガリアは、守備が多少混乱していた。しかし、ベスト4まで勝ち上がった自信がブルガリアの選手を支えていた。イタリアに負けず劣らず個性豊かな選手達はイタリアゴールに襲い掛かる。しかし、中盤でゆっくりとビルドアップするとイタリアの陣形は固くなり、速攻を仕掛けても世界屈指のDF陣がブルガリアのアタッカー陣にシュートを許さなかった。

一つ一つのプレーの質が高いゲームが続いた。その後もブルガリアはセットプレーやサイドからのクロスなどで一瞬のイタリアのミスを突いてフィニッシュへ行くもののわずかにゴールならず・・・しかし、前半40分。

シラコフがイタリアの一瞬のスキを突いてドリブル突破をみせた。

PA内でコスタクルタがスライディングで止めたものの主審はPKを宣告。キッカーはストイチコフ。ゆっくりと自分の間合いで助走を取ったストイチコフ。イタリアGKパリウカは左に飛ぶものの、ストイチコフの蹴ったボールの弾道はゴールの真ん中だった。そして前半終了。まだ、試合を終わらせないというブルガリアの執念だった。

しかし、後半になってもこの点差は変わることなく、ブルガリアの決勝進出の夢は消え去った。(3位決定戦ではスウェーデンに敗れ4位という記録に終わった)約12年ほど過ぎ去ったが、もはやこの時のブルガリア代表は伝説のチームになりつつある。

最後まで読んで下さって、ありがとうございます。

よかったらクリックお願いします。

おおおお!

すいません。最後の一文修正、削除しました。

98年のブルガリア…全く印象に残ってなかったです><

ありがとうございました。