さて昨日書いたブログ記事で開拓初期札幌での

「御用火事」と、その理由になった「草小屋」について。

札幌市公文書館に所蔵された歴史学者とおぼしき方の講演記録で

話が及んでいて、その説明写真を詳細に観察して

「これが草小屋」とされた建物について特定し、その疑問を書きました。

そうしたところ、読者のShigeru Narabeさんから

「各地に建てられた開拓民の草ぶき屋根の仮小屋でも構造的には

拝み小屋と掘っ立て小屋があった。三木さんが示した写真の小屋は

ログハウスのような構造にも見え小屋と呼ぶにはちょっと大きい印象がある」

というご意見をいただきました。

こうしたご意見にはわたしもやはり同意できると思います。

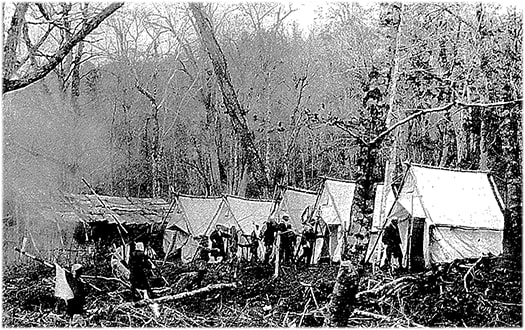

上に掲載した写真は、北海道建築士会がまとめた写真資料から。

これらは「開拓者」として入植した人々の入地当座の仮住まい。

テントについては複数の写真資料が散見されるので、

テントの布生地と制作マニュアルとが事前取得されていた形跡がある。

開拓地に到着したら、とりあえずこうしたテントを設営する場所を開削し、

数日程度過ごした後、下の写真のような「拝み小屋」と呼ばれる

仮設住宅を、入植地周辺から材料を入手して造作した。

常識的に考えて、官府札幌とはいえ入地当座はこのような「住」が

一般的だったと考えた方が自然だろうと思われます。

こうした「拝み小屋」の屋根(壁)は周辺の草、萱などで被覆され、

タバコの不始末などからの火災発生源として危険だった。

住み手がいて、生活管理できていればまだしも、

流動性の高い都市サッポロ創成期には「とりあえず」建てられた

こうした「小屋群」がその後うち捨てられ、火災発生源として

危険極まりない存在であった可能性・蓋然性はきわめて高かっただろう。

そのような危険姓を訴えていた「世論」は「さっぽろの昔話」でも

たくさん証言されています。

やはり自然に考えて、こういった危険姓を除去するために、

消防隊を組織しての「御用放火」だったと考えた方が納得できる。

・・・今後とも、この「草小屋」と名指された開拓初期の建物について

歴史事実の掘り起こしは続けたいと思いますが、

おおむねこのような理解で、探究を続けたいと思います。

というように「北海道での住宅建設事始め」探究をしていますが、

いろいろな資料を整理して、この時期の実相を見るに付け、

1868年の明治維新時期から着手した日本国家の「北海道経営」総体は

まことに人類史的にも稀有な国民国家的事業としての

北方新領土経営の様子が血肉的な情報として迫ってくる。

なぜに日本人は「地域好感度ランキング」でこの寒い北海道を

ナンバーワンと考え続けているのか、

そういった心情的な部分にまで思いが至ってきます。

江戸幕府もたしかにこの地の経営に苦闘してきたけれど、

成功を見ることはなかった。しかし端緒的な基盤は整備された。

この新領土開拓は第1に対ロシアの「国防」が起点であって、

青年国家明治ニッポンにとって、北海道は民族自立の焦眉。

さらには有色人種国家へのさげすみとか差別的な国際秩序に対して

日本人が行い得た明瞭な「民族意志」の発露だったと思えるのです。

欧米列強にしてみたら、極東アジアの有色人種国家がこのような

新領土建設を、必要な情報・知識を貪欲にアメリカなどから入手して

苦難に耐えながら成功させた事実は刮目する事態だっただろう。

その後の日清・日露という流れ、国家としての大きなスタートアップが

この北海道開拓だったのだ、という思いが強くなってきています。