http://www.nicovideo.jp/watch/sm26259506

内容が素晴らしいので、コマ漫画風に紹介させていただきます。

(動画については前回のブログを参照してください)

かつて知床の開拓に生きた人々が歌に! 知床応援ソング「月日はめぐる」

とはいえ、ここでは私がかなり余計な説明をしてしまっていますので、

まずは実際の歌と演奏を上記の動画でご覧になってくださいね。

作詞・作曲・作画 Daddy's マスター

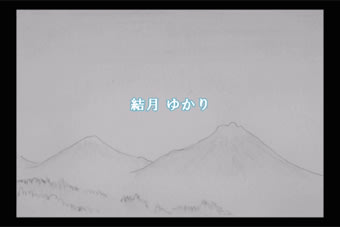

ボーカロイドの結月ゆかりが歌っています

(ボーカロイドとは:YAMAHA開発による歌のための人工音声。

歌ってくれる人を探さなくても、コンピューター打ち込みで

自作の楽曲を歌詞・歌声つきで披露できるようになりました)

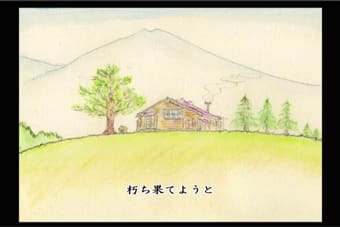

おお、これは知床五湖方面から望む羅臼岳ですね

五湖への分岐のあるカーブのところ、

100平米運動の看板の立っている辺りからの眺め。

現在ではよくエゾシカもいて、羅臼連山(知床連山)がとても綺麗に見える辺りです

その羅臼岳に抱かれるように、ここには昭和40年代までSさんの開拓農家がありました。

Daddy'sマスターさんは単に想像ではなく、資料写真をもとに描いていらっしゃいます。

手前のだだっ広いところは、草原ではなくて、Sさんの畑でした。

そう、開拓者の皆さんが播いたのは、ただ食べるための種ではなく、

こころざしの種!

第2次大戦後の戦後開拓では、特に健康で若い夫婦や男手(男兄弟)の多い家族が選ばれて入植しました。

開拓者を選ぶ審査も厳しかったんですよ。誰でも開拓者になれたわけではありませんでした。

だから希望だけではなく、使命と覚悟も………

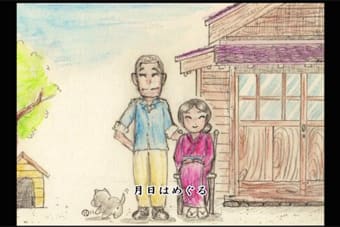

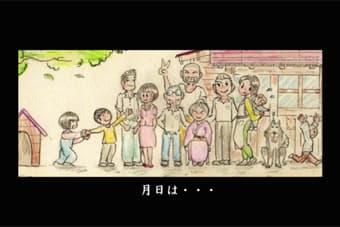

開拓者の皆さんも、新天地で記念写真を撮りました。

記念すべき、夫婦の一枚目。

後ろはもちろん、自分たちの手で建てた家。

これも実際の写真をもとに描いていらっしゃいます。

同じく開拓者だったというDaddy'sマスターさんのお祖父さんの写真ももとになっているかもしれません。

最初は水道なんて当然ないので、炊事もお風呂も谷底の川まで天秤棒担いで通います。

あっ奥さんが何か呼んでいますよ…!

(えっ赤ちゃんが……!?)

父ちゃんもう頑張っちゃう!!(笑)

開拓地での命の誕生です。

コエゾゼミの鳴く知床の短い夏

でも秋には頑張っただけの収穫が。

故郷には父母や親戚。

でももう帰らない覚悟で来ています。

知床の戦後開拓では、主に宮城県からの集団入植者と、

樺太からの引揚者、北海道内からの希望者が入植しました。

ウトロでは本当にこんな風に夕日が見えます!

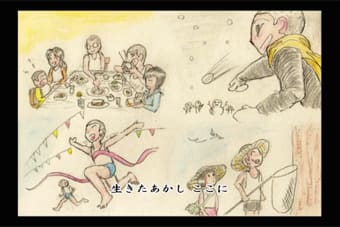

農作業を終えた夜には、家族の団欒♪

歌の1番の終わりには夫婦二人+子犬だったのが、

歌の2番の終わりには、こんなに家族が増えてます!

Daddy'sマスターさんの作画展開にじわりときます。

子犬もこんなに立派になりました。

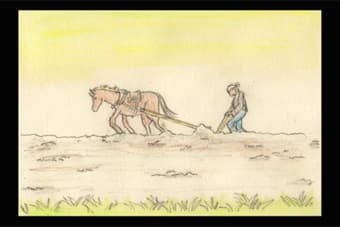

プラウで土をおこしてます。

(プラウは、昭和30年代頃に全国的に使われていた、馬に曳かせる鋤)

ちょうどこんなシーンの写真は、知床だけでなく、いろんな皆さんの地域にも残っているのではないでしょうか。

これは遊んでいるんじゃないですよ、畑や草刈り場に傘をパラソルのように立てて、

農作業の合間にお弁当を食べているんです。

本当に知床にこんな写真が残っています。

Daddy'sマスターさんの描く子供たちもどんどん成長していますね!

各家から岩尾別小中学校(現在の岩尾別YHのところ)へ。

知床の大地を、セーラー服の女の子が歩いて通っていたって、想像できます?(笑)

(実話です、念のため)

これも実話から描いて下さっています。

ストックなしで滑る練習したんですって!

スキー板はもちろん手作り。

スキーで学校に通い、2月にはスキー大会もありました。

開拓者はカラマツやゴヨウマツを材木として売るために植林もしていました。

その植林は今でも立派に残っています。

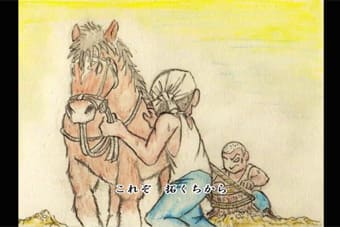

馬に木の根引かせてます!

自分たちの手で何でもやり遂げていく誇り

家族団欒の食事(よく思われているほど貧しくない)。

岩尾別小中学校の校庭で大人も子供も参加で行われた大運動会。

開拓地で育った2世の人々は「父母は開拓で苦労したと思うけれど、

子供は毎日楽しいことばかりだった」と語ります。

この絵がすごい。

最初(このページの6枚目)に描かれていた家がこんなに大きな家に!

おそらく別棟トイレだったのが棟続きになり、

風呂棟もくっついて、煙突も立派になりました。

そしてやっぱり絶え間なく煙が………

(実際にお風呂や家を拡張していったM家(知床横断道路沿い)の実話を知った上で描いてくださったのかと思うと、それもすごい)

そしてその、大きくなった家にはこんなに家族が増えていました!

月日がめぐる間に………!

決して裕福ではないかもしれないけれど、

希望と志に燃え、自分たちの手で生活を切り拓き、

大勢の家族で紡いでいく日々。

そんな知床の開拓地の暮らしが、

この4分半の短い歌に全部詰め込まれていて見事です。

画面はスーッとパンして、

結月ゆかりがその写真を持っている

(実は結月ゆかりがこの動画を見せていた)という心憎い演出。

私がすごいすごい言っていたのがわかっていただけるでしょうか(^^;

実はこの知床応援ソングは、5月末日に女満別空港ビルにてコンテストの発表があり、惜しくも「月日はめぐる」は入賞しませんでしたが、北海道内出身の審査員の方には特に好評だったそうです。それも私にはわかる気がしました。北海道出身の人は、知床でないにしろ、おじいちゃんおばあちゃんなど、身近に開拓者の人がいることが多いのです。そして、実際に開拓された土地に現在住んでいたりするわけで、そんな人々のかつての暮らしを、優しく温かく、かつ、誇りをもって描いているこの歌は、人々が自分のルーツを思う心に触れるものがあったと思うのです。

もっと早くこのブログを書いて応援したかったのですが、今頃になってすみません。

コンテストは終了しましたが、動画はいつでも見られる形で残っていますので、これからもささやかながら宣伝していきたいと思います。