(大飯原発のストレステストの意見聴取会で市民を会場から閉め出した保安院)

原子力発電所の運転再開の判断の前提となる「ストレステスト」が、日本で正しく行われているかどうかを調査するため、IAEA=国際原子力機関の専門家10人が来日することになり、ウィーンから日本に向けて出発しました。

今回の来日は、日本政府の要請によるもので、調査団は、2012年1月23日から31日までの間、原発の運転再開の判断の前提となる「ストレステ スト」が正しく行われているかどうか調査することにしています。

国の原子力安全・保安院は、関西電力大飯原子力発電所の運転再開の判断の前提となる「ストレステスト」の結果について、2012年1月18日夜「妥当だ」とする評価を出しました。IAEAの調査団はこの関西電力の大飯原子力発電所も訪れ、確認することにしています。

大飯原発のストレステストが妥当だという評価が示された会議は、運転再開に反対する人たちの抗議で開始時間が大幅に遅れるなど「ストレステスト」への批判は強く、再開に必要な地元自治体の了解を今後得られるのか見通しは不透明なままです。

これについて、毎日新聞が2012年1月20日付け社説で原発テスト 「結論ありき」と疑うとしたのは言い得て妙でしょう。

ストレステストとは、EU・ヨーロッパ連合が、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて導入した原発の安全性をシミュレーションによって確認する再評価の仕組みです。

原子力安全・保安院によりますとストレステストでは地震や津波の規模を段階的に大きくしていった時に、原発の設備や機能にどのレベルでどんな影響が出るかをシミュレーションします。

ストレステストでは定期検査のように機器を点検するものではありません。評価項目を決めてコンピューター解析し、弱みや安全余裕が無くなる限界を調べるだけのものです。

どの原発の設計も、建設時に安全基準に上積みされた余裕分があります。 ストレステストは余裕分がどれくらいあるかを示すものです。

つまり、想定を甘くすればそれだけ余裕がある事になるのが大きな矛盾です。

現在、日本の原子力発電所で次々と行われている「ストレステスト」の基準となる2006年作成の「ガイドライン」が、そもそも、地震や津波の最悪のケースを想定しておらず、改定の必要があることがわかっています。

末尾のウォールストリートジャーナル誌が原子力安全委員会の耐震安全性評価特別委員会で委員長を務める入倉孝次郎京都大学名誉教授にした末尾のインタビューで明らかになったものです。

しかし、大飯原発を含めて現在行われているストレステストは旧態依然たる基準のままのものです。

入倉原子力安全委員会・耐震安全性評価特別委員会委員長はインタビューで、

「新規も含めて(原子力)発電所は、最低でもマグニチュード9の地震と15メートルの津波に対して対策を実施する必要性がある」

と指摘しています。

ところが、ストレステストの基盤となっている2006年の基準は、東日本大震災のような巨大な地震や津波を想定したものではないのです。

東京電力 15メートルの津波を2008年に試算 「想定外」ではない 福島原発事故は天災じゃなくて人災3

たとえば、

「津波のような異常値について評価はしたが、それらに注意すべきだとしただけで、必ずしもそれが起こることを考えるようにとはアドバイスしなかった」

「原発は岩盤の上に建設しなければならないとの要件が、「十分な支持性能がある地盤」での建設に変更された」

などということが起こっています。

福島原発事故 冷却機能停止→炉心溶融・メルトダウン 原因は津波ではなく地震 受電鉄塔倒壊と復水器停止

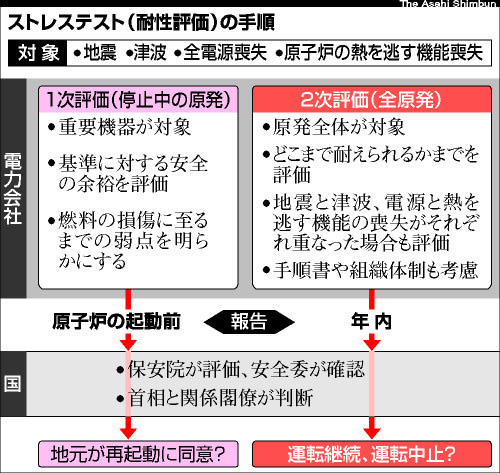

大飯原発の2基については、原子力安全・保安院は、上の表のように2012年1月23日から月末にかけてIAEA=国際原子力機関の調査を受けてから最終的な評価書を作ります。また、国の原子力安全委員会の検証を経たうえで、最後に政府が運転再開を判断することになっています。

この原子力安全?・保安院も原子力安全?委員会もまるで信用ならないことは周知の事実です。保安院が信用できないから原子力安全庁に改編するのですから、せめてストレステストの評価書は保安院ではなく、原子力安全庁になってから出すべきなのです。

福島原発からの放射能汚染水漏れは法的には「ゼロ」と強弁する保安院 それならステップ2達成は当たり前!

原子力安全委員会が今後原発事故でのヨウ素剤服用判断にSPEEDIを使用しない方針!の言語道断

原発の再稼働の前には地元自治体の了解が必要ですが、下の表のように、自治体からも「ストレ ステスト」への批判があるうえ、福井県は、福島第一原発の事故の検証を踏まえた新たな国の対策が示されなければ、再開の判断はできないという姿勢を示して いて、理解が得られるかどうか、見通しは不透明なままです。

入倉委員長によると、以上のようなガイドラインの見直しには4~5年かかるそうです。ゆるすぎるテストで原発の再稼働を認めるべきではありません。

また、本当は、火災、原発テロ、航空機の墜落、従業員が急に精神的な問題が生じて「逆噴射」、なども想定してテストして欲しいものです。

さらに、今回のストレステストの最終検査をするIAEA=国際原子力機関が全く信用できない組織であることが問題です。

IAEAは 世界の原発推進のために存在する組織で、チェルノブイリ事故で亡くなった方は数十人しかいないとか、甲状腺ガンにかかった子どもが6000人いるけど死んだのは十数人だとか、ICRPと一緒になって(というかメンバーもかぶっている)言いたい放題、放射線の影響力を極力過小評価している組織です。

そういうことにしておかなければ、核兵器の存在を正当化したり、原発を推進したりできないからです。

日本の電力会社なんて可愛く思えるほどの、巨大な原発利権組織、それがIAEAです。津波の力を東電と日本政府が甘く見ていたなどという問題点を指摘する報告書を作っても、天災を甘く見なければ原子力発電所自体は大丈夫です、これからも日本でも原発基本で頑張って、という原発推進の結論先にありきの組織なのですから、全く期待できません。

彼らの目的はただ一つ。原子力発電の推進なのです。客観的な検査など到底できません。

ストレステスト自体に致命的な欠陥があり、それを検査する機関は根本的に公平性を欠く。

いくらテストに合格したと言っても、この原発という「受験生」は世に出してはならないのです。

IAEA(国際原子力機関)は原発推進組織 福島原発事故の問題点の調査報告書で脱原発を決して言わない

IAEAは原発推進組織2 福井県知事運転再開・稼働判断できず 先進国は原発安全基準の策定でIAEA外し

政府は原発再稼働がとにかくしたくてアリバイを作っているだけと思われた方は

よろしかったら上下ともクリックして頂けると大変嬉しいです!

【東京】京都大学名誉教授で、原子力安全委員会の耐震安全性評価特別委員会で委員長を務める入倉孝次郎氏は、日本の原子力発電所に関するガイドラ インについて、地震や津波の最悪のケースを想定しておらず、改定の必要があるとの考えを示した。運転休止中の原子炉の再開を目指す政府の動きがさらに遅れ る可能性が高まることになる。

入倉氏はインタビューで、「新規も含めて(原子力)発電所は、最低でもマグニチュード9の地震と15メートルの津波に対して対策を実施する必要性がある」と指摘した。原子炉のいわゆるストレステストに使われる基準の改定には、数カ月ではなく数年かかりそうだという。

日本政府は地方自治体に対して、東日本大震災のあとに休止した原子炉の運転を再開するよう促してきた。福島第1原発に対する懸念は、ストレステストにより和らげようとしてきた。

運転再開ができなければ、日本は原子力発電による電力をすべて失う可能性があるだけに、この問題についてのコンセンサスを得ることは非常に重要で ある。 日本の商業用原子炉は、13カ月ごとに点検を受けなければならない。3月11日の大震災のあと定期点検のために休止した原子炉は、1基も運転再開を認めら れていない。その結果、全部で54基ある原子炉のうち、11基しか稼働していない状況となっている。これら11基も、来年5月までには定期点検のため休止 される。

規制当局は、すべての原子炉が来年はじめまでにストレステストを受けるよう命じている。ストレステストとは、原発が地震や津波、電力の欠如といった異常な状況に耐える能力を測るものだ。共同通信によると、これまでに休止している13基でテストが始められたという。

だが、ストレステストの基盤となっている基準は、東日本大震災のような巨大な地震や津波を想定したものではない。2006年にその大半が作成され たガイ ドラインは、政府内外の専門家から疑問視されている。入倉氏の委員会は来年3月までに報告書を出す予定だが、そこでは既存のガイドラインのなかで修正すべ き箇所が示される。

こうした状況により、政府が原子炉運転再開に向けて動いているにもかかわらず、地方自治体はためらいを見せている。

福井県の西川一誠知事は15日、東京で枝野幸男経済産業相と会談したあと、現在のストレステストでは不十分と述べ、地方自治体は原子炉の再開の前 提とし て、福島第1原発規模の災害を想定した厳しい基準を求める可能性があることを示唆した。福島県には日本の都道府県中最も多い、13基の原発がある。

岩倉氏が委員長を務める委員会は、福島からの教訓について研究している。同氏は、新たなガイドラインをつくるプロセスは長期的なものになるだろう と言 う。2006年の改訂にも5年がかかり、その後も津波に対処する基準を修正するため、2010年12月まで4年の歳月を要したという。入倉氏は2006年 の基準を作成する委員会にも所属していた。取材の中で入倉氏は、そのプロセスに欠けていたと思われるものについて振り返った。

入倉氏は、最悪のケースについては焦点を当てなかったと言い、津波のような異常値について評価はしたが、それらに注意すべきだとしただけで、必ずしもそれが起こることを考えるようにとはアドバイスしなかったと話す。

大震災前に決めた基準が非常に楽観的なものとなった理由の1つとして、入倉氏は国内外の原子力業界からの圧力を挙げる。原発運営企業は、原子力安全委員会が過剰なルールを押しつけようとし、最新の工学技術に追いついていないとして批判した。

入倉氏によると、原発の技術者からは基準を緩めるよう大きな圧力を受けたという。彼らは2006年の基準が厳しすぎ、商業用原子炉では経済的に見 合わな いと考えた。科学的なデータでは解明できない部分について原発エンジニアたちは、科学が解決できない疑問でも、先進的なエンジニアリングなら解決できる可 能性があると話したという。

業界が2006年に基準を緩めるよう圧力をかけたのに対し、一部では基準が甘すぎるとの批判もあった。たとえば、基準の緩和を求める声に押され て、原発 は岩盤の上に建設しなければならないとの要件が、「十分な支持性能がある地盤」での建設に変更され、そうした点が批判された。委員会のメンバーだった神戸 大学名誉教授の石橋克彦氏は、ガイドラインが認可される前に、最後の会合で辞任した。同氏は規制が弱められたと考え、それに対する抗議を示したのだ。

石橋氏はこの記事へのコメントは控えたが、福島第1原発の事故のあと、日本の原発はどれも安全とは考えられないと発言している。だが、入倉氏はこの結論を受け入れず、石橋氏の懸念は2006年のガイドラインにも生かされていると言う。

入倉氏の委員会は、巨大地震や津波への防御の観点から、福島第1で何が問題だったのかに関して新たな見解を投げかける。東京電力の資料を用いて、 同委員 会は電源喪失を引き起こすきっかけとなった多数の弱点を発見した。電源喪失が原子炉3基のメルトダウン(炉心溶融)につながり、福島第1原発の大規模な損 傷が起こった。

取材の中で入倉氏は、これまであまり注目されていなかった問題点を指摘した。原子炉を冷やすのに必要な発電機が津波で使えなくなったことは広く知られているが、入倉氏は、地震により地盤が動いたことで外部の送電線が機能しなくなり、外部電源が断たれたという。

発電所に向かって、あるいは発電所から伸びている送電線は、重要な機器としては分類されていなかった。したがって、送電塔は発電所の他の設備ほど しっか りとした場所には建てられていなかった。その結果、重要な送電塔の1つが、津波に襲われなかったにもかかわらず倒れてしまった。

入倉氏は、その送電塔が倒れなければ、メルトダウンが起こる前に電力が回復できていたかもしれないと言う。同氏は、分類基準を一度破棄し、重要な原子力機器の定義を広げる必要があると話す。

また、仮に福島第1原発の海水タンクが海岸近くの外部に露出した場所になかったとしたら、事故は防げたか、少なくとも小さくなった可能性があると、入倉氏は言う。10キロ先の福島第2原発では、海水タンクが頑丈な建物の内部にあり、津波の影響を受けなかったという。

社説:原発テスト 「結論ありき」と疑う

東京電力福島第1原発の重大事故の教訓を今後にどういかそうとしているのか。このところの政府のやり方には疑問が多い。

経済産業省の原子力安全・保安院は関西電力が提出した大飯原発3、4号機の安全評価(ストレステスト)を「妥当」と評価した。再稼働の前提として定期検査中の原発を対象に行われる第1次評価である。

この先、原子力安全委員会の確認や国際原子力機関(IAEA)の評価を受ける。さらに、首相と関係3閣僚が再稼働の是非を政治判断するが、まず技 術的な安全性を閣僚が判断することの是非に議論がある。加えて、今回の評価結果を見る限り、技術的な安全評価も「結論ありき」に思える。

保安院が妥当とした関電の評価によると、設計上の想定より1.8倍大きい地震の揺れや4倍大きい11.4メートルの津波に襲われても炉心損傷には 至らない。全交流電源が喪失し熱の逃がし場がなくなった場合でも炉心は16日間、使用済み核燃料は10日間、損傷までに余裕があるという。

しかし、評価の前提となっている設計上の想定は東日本大震災以前のものだ。震災で最大の揺れや津波の想定そのものが揺らいでいる。耐震指針や安全設計審査指針の見直しも行われている。もとの想定が信頼できるという保証はどこにもない。

想定が甘ければ甘いほど大きな余裕があるように見える矛盾も内包している。それを思えば、1.8倍や4倍という数値に意味はない。そもそも、事故そのものの検証もまだ終わっていない。少なくとも事故の原因を踏まえ、国民が納得するリスク評価の指針を示すべきではないか。

原発のリスク評価という点では寿命の法規制についても疑問がある。「運転40年を超えたら原則として廃炉」との方針を細野豪志原発事故担当相が発表したのが今月6日。それから2週間もたたないうちに、政府は「例外として60年運転が可能」とする方針を公表した。

いったい、どちらに重きを置いているのか。本気でリスクの高い原発を減らしていくつもりがあるのか。原発政策への不信感を招くやり方だ。

国民の信頼を得るという点では、大飯原発のストレステストの意見聴取会で市民を会場から閉め出した保安院のやり方にも問題があった。基本的には議 論の場そのものを公開し、議事に大きな障害が出るような言動があった場合に個別に対応すればすむ話だ。市民団体が疑問視する委員の利益相反についても、き ちんと説明するのが先決だ。

原発の再稼働を最終的に判断するのは地元自治体だ。市民の信頼がなければ再稼働もありえない。

毎日新聞 2012年1月20日 2時31分

どんな機械でも、人間と機械によって稼動するのマン・マシン・システムですから、ヒューマン・エラー(人的ミス)のメカニズムが、働く要因を排除できません。

特に、機械とシステムは、コンピューターによって一つのエラーが次から次へと、連鎖的にエラーを瞬時に作動して、一大事故へと直結します。

要するに、ストレス・テストを、どんなに厳しく実施しても、その人的ミスの発生を食い止めることはできないのです。

これが、そのストレス・テストの限界を、明瞭に示す所以でして、この世界で最大の部品数によって製造した原発を、どんな厳正の試験方法を駆使しても、事故の発生を完全に止められないのです。

せめて安全・保安院の方々が「事故が起きたら僕達が身銭を切って補償します」と言うのなら考えますが、今回の事故の反省も謝罪もあいまいなままに、辞任もせず、推進側から献金貰って今回の判断を下すとは、もう良心が残っているとは思えません。

この人達(会議を欠席にした2名を除く)にも生活が有るのでしょうが、甘い汁を吸ってきた人間に情けは不要。安全・保安院は撤廃されるべきです。

これは、東京電力、オリンパスなどに見られる、無責任体質の露呈によって、民間会社にも共通する。

大学受験の共通試験会場で、大混乱となった事務取り扱いの無責任さでも、文部省、その他大学の事務系統に、全く無責任であり緊張感が感じられなかった。

イヤハヤ、日本の文化的な体質だから、仕方ないではなくて、これを機会として「改めるに憚るなかれ!」ですネ。

個人にも、これは該当する!!