幼稚園の送迎車が通る途中にどうもハンバーガー屋さんがあるらしく、息子が行きたそうだったので連れて行きました。

あまり外食には連れていかない主義なのですが、その理由は外食は99%が体に良くないという小生の持論によります。案の定、息子は味の濃いものには「おいしい!」と大喜び!

さて本日は本ブログで何度か紹介している冷泉為恭の作品の紹介です。筆致ではこの画家の右に出る者なしと評されることもある画家です。

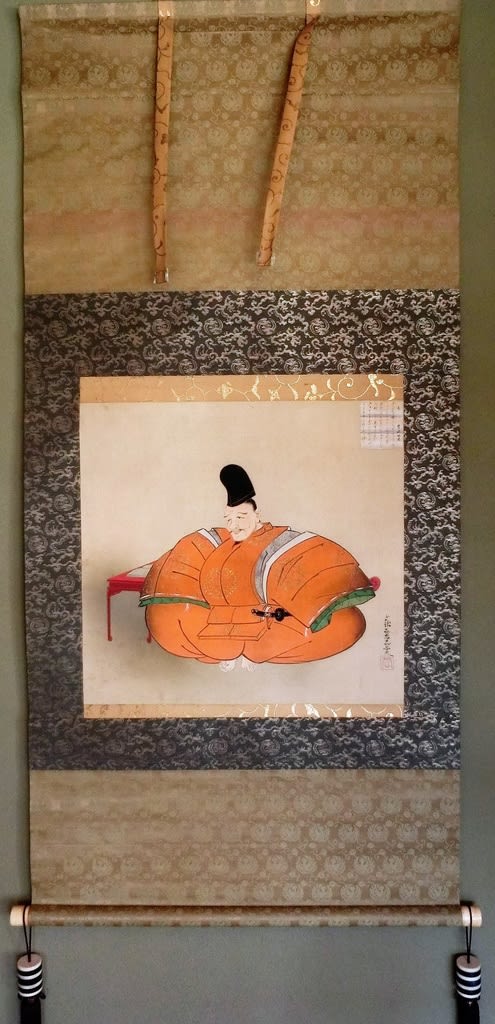

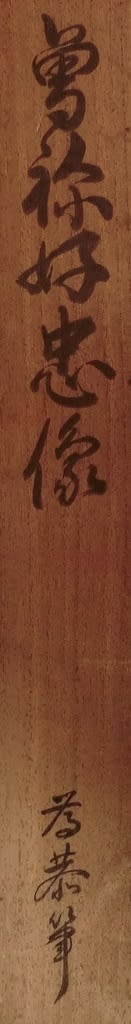

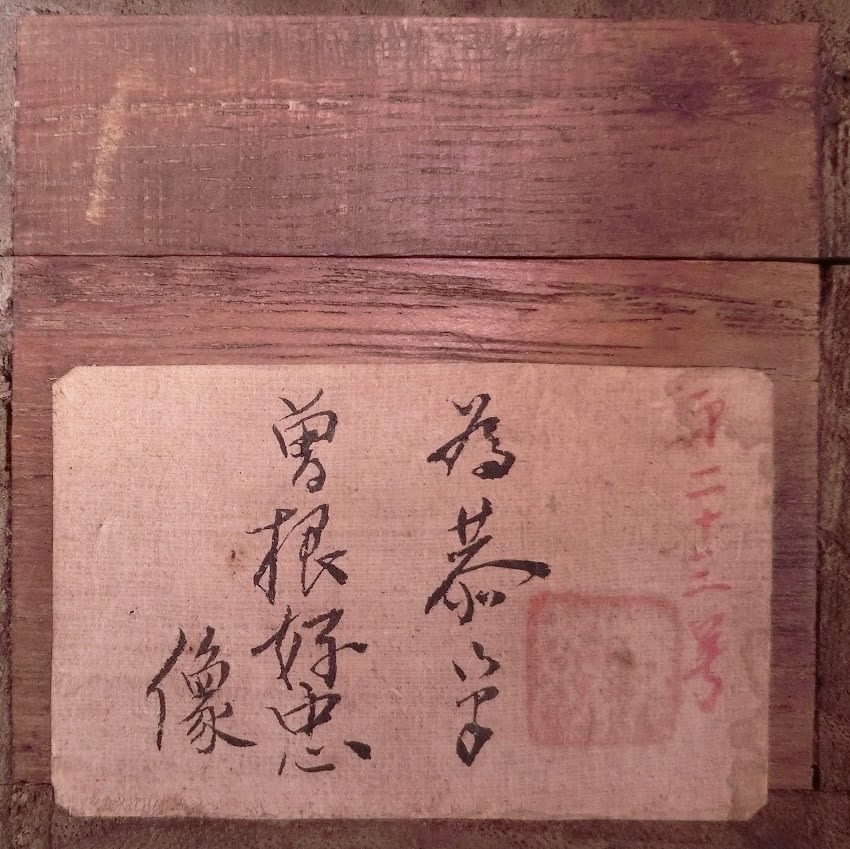

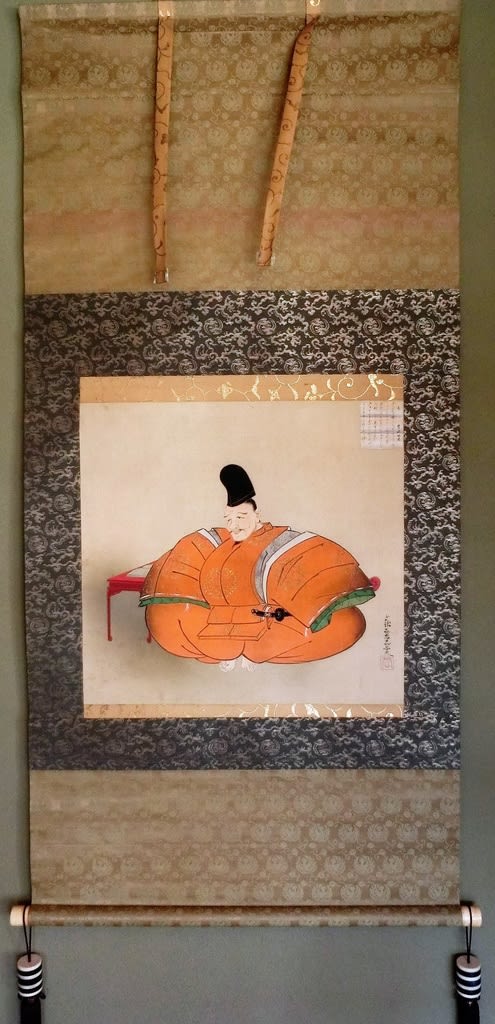

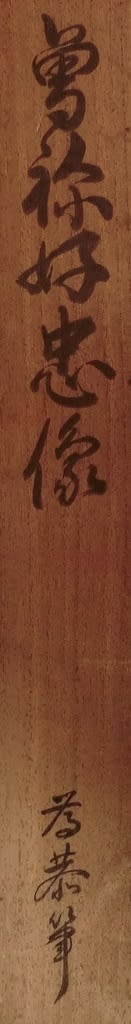

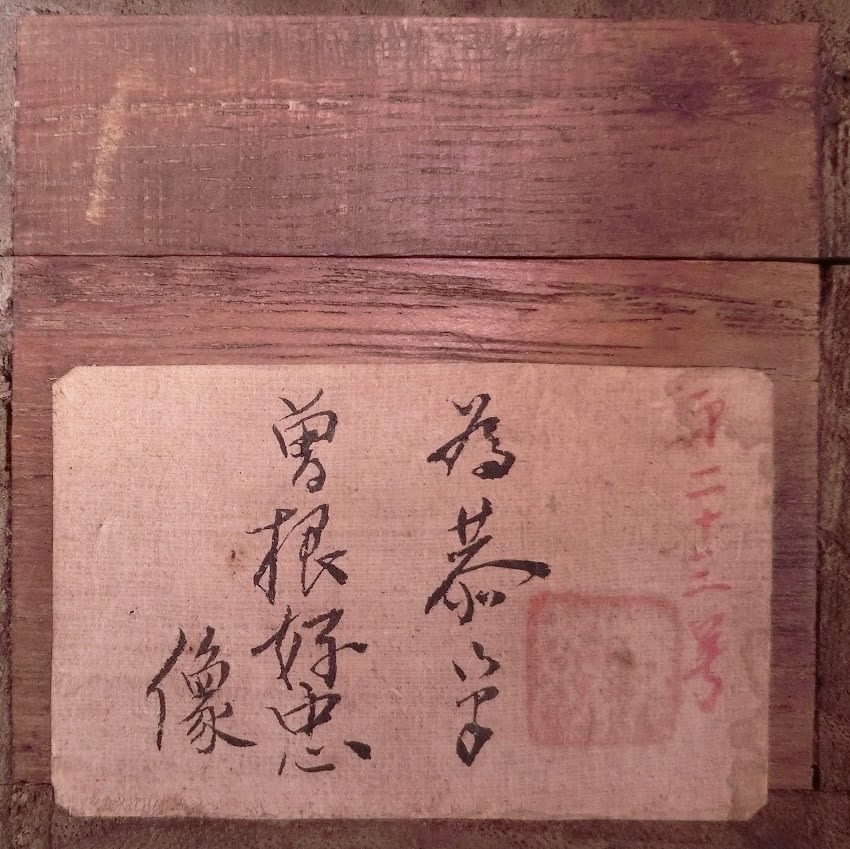

曽禰好忠像 冷泉為恭筆 その4

絹本水墨着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1320*横620 画サイズ:縦435*横460

*****************************

曽禰好忠:(そね の よしただ、生没年不詳)は、平安時代中期の歌人。出自については未詳。中古三十六歌仙の一人。官位は六位・丹後掾。長く丹後掾を務めたことから曾丹後(そたんご)とも曾丹(そたん)とも称された。当時としては和歌の新しい形式である「百首歌」を創始し、さらに1年を360首に歌いこめた「毎月集」を作った。

当時の有力歌人であった源順・大中臣能宣・源重之らと交流があったが、偏狭な性格で自尊心が高かったことから、社交界に受け入れられず孤立した存在であった。新奇な題材や『万葉集』の古語を用いて斬新な和歌を読み、平安時代後期の革新歌人から再評価された。『拾遺和歌集』(9首)以下の勅撰和歌集に89首入集。家集に『曾丹集』がある。

*****************************

曽禰好忠の有名な和歌には下記の作があり、本作品の箱書にも添えられています。

*****************************

小倉百人一首 46番(及び『新古今和歌集』恋一1071)より。

由良の門(と)を 渡る舟人 梶(かじ)を絶え 行方も知らぬ 恋の通かな

(由良の瀬戸を漕ぎ渡る舟人が楫(かじ)をなくしてさまようようにわたしの恋のなりゆきもどのようになるかわからないよ)

*古くは『万葉集』の恋の歌に笠金村(かさのかなむら)の「舟梶(ふねかじ)をなみ」の用例がありますが、恋の不安を楫を失った舟に例えたのは好忠の新発想でした。この歌が示すように類型的な和歌表現をくつがえす清新な作風が特徴だったのですが、好忠が同時代の歌人たちに影響を及ぼすことはありませんでした。しかし好忠の勅撰入集歌は94首が没後に編纂された『拾遺集』はじめいくつもの勅撰集に入集しています。また100年ほど後の源俊頼(みなもとのとしより 七十四)は「由良の戸を」を本歌取りして好忠へのリスペクトを表明、 好忠にならった斬新な歌風を確立しました。軽んぜられた男は死後ようやく、影響力ある歌人になっていったのです。

*****************************

本作品の右上には三首の和歌が添えられています。

*****************************

かりに来(く)と恨みし人のたえにしを草葉につけてしのぶころかな

題しらず 新 古今和歌集 巻第三 夏歌 187

意味・・その時だけのいい加減な気持ちで訪ねて来る人だと恨んだものだが、草葉が茂り刈る時期になっても、今では全く来なくなって見ると、懐かしく思い出されることだ。誠意がなくて訪ねて来ていた人でも、全く来なくなって見ると懐かしく思われて来る、と詠んだ歌です。

神なびのみむろの山をけふ見れば下草かけて色づきにけり

(拾遺188)

神奈備の三室山を今日見ると、木の葉だけでなく、下草までもが色づいていたの

入日さす佐保の川辺の柞原くもらぬ雨と木の葉ふりつつ

(新古今集)

*****************************

為恭の使う顔料は高級品であり、為恭は衣や袴の描き方が実に正確で、調度品も精密に描いています。

*****************************

岡田(冷泉)為恭(れいぜい ためちか):文政6年生まれ、元治元年没(1823年~1864年)、享年41歳。幕末期の公家召抱えの復古大和絵の絵師。幼名は晋三。通称は永恭のち為恭に改める。狩野永泰の子で普三と呼び、さらに自ら冷泉三郎と称し、蔵人所衆岡田家の養子となり近江守従五位下となる。冷泉の姓は自らが冷泉家に無断で名乗ったもので、公家の出自ではないが、世に冷泉為恭とも呼ぶ。別名は岡田為恭。号は心蓮。

訥言、一恵の先輩らと共に復古大和絵派の中でも最も幅の強い画家で大樹寺の襖絵を初め多くの遺作がある。画家としての才能は優れており、障壁画や仏画に当時としては傑作といわれるほどの名画を残している。2010年、彼の手になるとされる伴大納言絵詞の模写の存在が公にされた(当時、伴大納言絵詞は酒井忠義が所有していた)。勤皇思想により政治運動に関与し、文久2年(1862年)師願海を頼って紀州粉河寺に逃げて心蓮坊光阿と称して、さらに堺に隠れたが、浪士に惨殺された。古画の研究にも優れていた。

*****************************

田中訥言、宇喜多一恵の先輩らと共に復古大和絵派に分類されているが、近代日本画において線描の評価が高い画家と言われています。

*****************************

狩野派から大和絵へ

京狩野の絵師狩野永泰と、俳人北川梅價の娘織乃の第三子として生まれる。京狩野9代目の狩野永岳は父永泰の実兄で、為恭の伯父にあたる。父方の祖父も景山洞玉(狩野永章)という絵師であり、三代にわたる絵師の家系である。

京狩野に連なる絵師の家に生まれながら、大和絵復興を志し、特定の絵師に師事せず、高山寺、神護寺、聖護院などの社寺に所蔵される古画の模写や古物の写生を重ね、国学者や有職学者を訪ねて有職故実を学んだ。12歳で既に画才に優れていたことが記され、18歳で故実家を驚かせるほどの知識を得ている。

天保14年(1843年)幕府の奥絵師で模写に情熱を燃やしていた狩野養信から、『年中行事絵巻』の模写を依頼されており、為恭は江戸の御用絵師で最高の格式を持っていた養信からも技量を認められたことを物語る。一説に、若年時に為恭が模写した絵巻は、およそ90種にもおよぶと伝えられる。

*****************************

*****************************

貴族志向と円熟

嘉永3年(1850年)には蔵人所衆である岡田家の養嗣子となり、蔵人所衆の役に就く。

嘉永6年(1853年)仏書にも通じていた為恭は、天台僧大行満願海が著した『勧発菩提心文』の挿絵を描いたことが切っ掛けで願海と深く交流、彼の依頼で多くの仏画を描く。

安政2年(1855年)三条実万の斡旋により御所へ出仕し小御所北廂襖絵を描き、翌年には関白・九条尚忠の直廬預となる。この頃、社会的な身分も上昇と並行して画技も成熟し、大樹寺の障壁画を始めとして多くの作品を残している。

*****************************

落款は「式部承為恭□□」とあり、印章は「菅」の朱文白方印が押印されています。下記の説明資料のもあるように、蔵所衆であった岡田為純の養子となり、官位を得て、岡田家の本姓の「菅原」姓を名乗り、式部承に入所したばかりの頃の嘉永年間の作と推定されます。

*****************************

非業の最期

黒船来航により尊王論が巻き起こると、為恭も否応なく巻き込まれることになる。為恭は倒幕派から王朝擁護と見られていたにもかかわらず、佐幕派の要人宅に出入りするなど、その行動に勤王派から疑問が持たれ出していた。こうした日和見的・軽率な態度が、勤王の志士たちから「倒幕派の情報を漏らしているのではないか?」という疑心暗鬼を抱かせる事となり、命を狙われるハメになる。

当時代々の藩主により美術品を多く持っていることで知られた京都所司代・酒井忠義から『伴大納言絵巻』を観る為に接近する。願いはかなって絵巻を閲覧・模写する事は出来たが、京都所司代は、尊王攘夷派からすれば敵の出先機関であり、ここに出入りしただけで佐幕派と見做されてしまった。

文久2年(1862年)8月過激な尊攘派から命を狙われ、逃亡生活が始まる。為恭は願海のいる紀伊国粉河寺に逃れ9ヶ月潜伏、名も僧侶風に改め、寿碑(生前の墓)を立てるなど隠蔽に努めた。しかし尊攘派の追跡は厳しく、堺から大和国、大和丹波市にある石上神宮の神宮寺である内山永久寺に逃れるが、追っ手が迫り逃亡中、元治元年5月5日、丹波市郊外の鍵屋の辻で、長州藩の大楽源太郎らによって捕縛、殺害された。享年42歳。

*****************************

参考資料 思文閣墨蹟資料目録「和の美」より。

「菅」の朱文白方印は年代のよっていくつかの種類があるように思われ、本作品と上記の資料とは違いが見られますが、正確なところは今後の検証によります。

冷泉為恭は、画を極めようとしたばかりに身を滅ぼしてしまったという皮肉な結果になった画家です。

*本日は名古屋への日帰りの出張です。旅すがら寄りたいところを横目でみることはたびたび・・、小生も車中で目にするところへ心のままに寄る時間が欲しい・・。

あまり外食には連れていかない主義なのですが、その理由は外食は99%が体に良くないという小生の持論によります。案の定、息子は味の濃いものには「おいしい!」と大喜び!

さて本日は本ブログで何度か紹介している冷泉為恭の作品の紹介です。筆致ではこの画家の右に出る者なしと評されることもある画家です。

曽禰好忠像 冷泉為恭筆 その4

絹本水墨着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1320*横620 画サイズ:縦435*横460

*****************************

曽禰好忠:(そね の よしただ、生没年不詳)は、平安時代中期の歌人。出自については未詳。中古三十六歌仙の一人。官位は六位・丹後掾。長く丹後掾を務めたことから曾丹後(そたんご)とも曾丹(そたん)とも称された。当時としては和歌の新しい形式である「百首歌」を創始し、さらに1年を360首に歌いこめた「毎月集」を作った。

当時の有力歌人であった源順・大中臣能宣・源重之らと交流があったが、偏狭な性格で自尊心が高かったことから、社交界に受け入れられず孤立した存在であった。新奇な題材や『万葉集』の古語を用いて斬新な和歌を読み、平安時代後期の革新歌人から再評価された。『拾遺和歌集』(9首)以下の勅撰和歌集に89首入集。家集に『曾丹集』がある。

*****************************

曽禰好忠の有名な和歌には下記の作があり、本作品の箱書にも添えられています。

*****************************

小倉百人一首 46番(及び『新古今和歌集』恋一1071)より。

由良の門(と)を 渡る舟人 梶(かじ)を絶え 行方も知らぬ 恋の通かな

(由良の瀬戸を漕ぎ渡る舟人が楫(かじ)をなくしてさまようようにわたしの恋のなりゆきもどのようになるかわからないよ)

*古くは『万葉集』の恋の歌に笠金村(かさのかなむら)の「舟梶(ふねかじ)をなみ」の用例がありますが、恋の不安を楫を失った舟に例えたのは好忠の新発想でした。この歌が示すように類型的な和歌表現をくつがえす清新な作風が特徴だったのですが、好忠が同時代の歌人たちに影響を及ぼすことはありませんでした。しかし好忠の勅撰入集歌は94首が没後に編纂された『拾遺集』はじめいくつもの勅撰集に入集しています。また100年ほど後の源俊頼(みなもとのとしより 七十四)は「由良の戸を」を本歌取りして好忠へのリスペクトを表明、 好忠にならった斬新な歌風を確立しました。軽んぜられた男は死後ようやく、影響力ある歌人になっていったのです。

*****************************

本作品の右上には三首の和歌が添えられています。

*****************************

かりに来(く)と恨みし人のたえにしを草葉につけてしのぶころかな

題しらず 新 古今和歌集 巻第三 夏歌 187

意味・・その時だけのいい加減な気持ちで訪ねて来る人だと恨んだものだが、草葉が茂り刈る時期になっても、今では全く来なくなって見ると、懐かしく思い出されることだ。誠意がなくて訪ねて来ていた人でも、全く来なくなって見ると懐かしく思われて来る、と詠んだ歌です。

神なびのみむろの山をけふ見れば下草かけて色づきにけり

(拾遺188)

神奈備の三室山を今日見ると、木の葉だけでなく、下草までもが色づいていたの

入日さす佐保の川辺の柞原くもらぬ雨と木の葉ふりつつ

(新古今集)

*****************************

為恭の使う顔料は高級品であり、為恭は衣や袴の描き方が実に正確で、調度品も精密に描いています。

*****************************

岡田(冷泉)為恭(れいぜい ためちか):文政6年生まれ、元治元年没(1823年~1864年)、享年41歳。幕末期の公家召抱えの復古大和絵の絵師。幼名は晋三。通称は永恭のち為恭に改める。狩野永泰の子で普三と呼び、さらに自ら冷泉三郎と称し、蔵人所衆岡田家の養子となり近江守従五位下となる。冷泉の姓は自らが冷泉家に無断で名乗ったもので、公家の出自ではないが、世に冷泉為恭とも呼ぶ。別名は岡田為恭。号は心蓮。

訥言、一恵の先輩らと共に復古大和絵派の中でも最も幅の強い画家で大樹寺の襖絵を初め多くの遺作がある。画家としての才能は優れており、障壁画や仏画に当時としては傑作といわれるほどの名画を残している。2010年、彼の手になるとされる伴大納言絵詞の模写の存在が公にされた(当時、伴大納言絵詞は酒井忠義が所有していた)。勤皇思想により政治運動に関与し、文久2年(1862年)師願海を頼って紀州粉河寺に逃げて心蓮坊光阿と称して、さらに堺に隠れたが、浪士に惨殺された。古画の研究にも優れていた。

*****************************

田中訥言、宇喜多一恵の先輩らと共に復古大和絵派に分類されているが、近代日本画において線描の評価が高い画家と言われています。

*****************************

狩野派から大和絵へ

京狩野の絵師狩野永泰と、俳人北川梅價の娘織乃の第三子として生まれる。京狩野9代目の狩野永岳は父永泰の実兄で、為恭の伯父にあたる。父方の祖父も景山洞玉(狩野永章)という絵師であり、三代にわたる絵師の家系である。

京狩野に連なる絵師の家に生まれながら、大和絵復興を志し、特定の絵師に師事せず、高山寺、神護寺、聖護院などの社寺に所蔵される古画の模写や古物の写生を重ね、国学者や有職学者を訪ねて有職故実を学んだ。12歳で既に画才に優れていたことが記され、18歳で故実家を驚かせるほどの知識を得ている。

天保14年(1843年)幕府の奥絵師で模写に情熱を燃やしていた狩野養信から、『年中行事絵巻』の模写を依頼されており、為恭は江戸の御用絵師で最高の格式を持っていた養信からも技量を認められたことを物語る。一説に、若年時に為恭が模写した絵巻は、およそ90種にもおよぶと伝えられる。

*****************************

*****************************

貴族志向と円熟

嘉永3年(1850年)には蔵人所衆である岡田家の養嗣子となり、蔵人所衆の役に就く。

嘉永6年(1853年)仏書にも通じていた為恭は、天台僧大行満願海が著した『勧発菩提心文』の挿絵を描いたことが切っ掛けで願海と深く交流、彼の依頼で多くの仏画を描く。

安政2年(1855年)三条実万の斡旋により御所へ出仕し小御所北廂襖絵を描き、翌年には関白・九条尚忠の直廬預となる。この頃、社会的な身分も上昇と並行して画技も成熟し、大樹寺の障壁画を始めとして多くの作品を残している。

*****************************

落款は「式部承為恭□□」とあり、印章は「菅」の朱文白方印が押印されています。下記の説明資料のもあるように、蔵所衆であった岡田為純の養子となり、官位を得て、岡田家の本姓の「菅原」姓を名乗り、式部承に入所したばかりの頃の嘉永年間の作と推定されます。

*****************************

非業の最期

黒船来航により尊王論が巻き起こると、為恭も否応なく巻き込まれることになる。為恭は倒幕派から王朝擁護と見られていたにもかかわらず、佐幕派の要人宅に出入りするなど、その行動に勤王派から疑問が持たれ出していた。こうした日和見的・軽率な態度が、勤王の志士たちから「倒幕派の情報を漏らしているのではないか?」という疑心暗鬼を抱かせる事となり、命を狙われるハメになる。

当時代々の藩主により美術品を多く持っていることで知られた京都所司代・酒井忠義から『伴大納言絵巻』を観る為に接近する。願いはかなって絵巻を閲覧・模写する事は出来たが、京都所司代は、尊王攘夷派からすれば敵の出先機関であり、ここに出入りしただけで佐幕派と見做されてしまった。

文久2年(1862年)8月過激な尊攘派から命を狙われ、逃亡生活が始まる。為恭は願海のいる紀伊国粉河寺に逃れ9ヶ月潜伏、名も僧侶風に改め、寿碑(生前の墓)を立てるなど隠蔽に努めた。しかし尊攘派の追跡は厳しく、堺から大和国、大和丹波市にある石上神宮の神宮寺である内山永久寺に逃れるが、追っ手が迫り逃亡中、元治元年5月5日、丹波市郊外の鍵屋の辻で、長州藩の大楽源太郎らによって捕縛、殺害された。享年42歳。

*****************************

参考資料 思文閣墨蹟資料目録「和の美」より。

「菅」の朱文白方印は年代のよっていくつかの種類があるように思われ、本作品と上記の資料とは違いが見られますが、正確なところは今後の検証によります。

冷泉為恭は、画を極めようとしたばかりに身を滅ぼしてしまったという皮肉な結果になった画家です。

*本日は名古屋への日帰りの出張です。旅すがら寄りたいところを横目でみることはたびたび・・、小生も車中で目にするところへ心のままに寄る時間が欲しい・・。