薬師寺展のあと、サントリーホールに行ってスクロヴァチェフスキ指揮読売日本交響楽団の演奏によるブルックナーの交響曲第5番を聴いてきました。

サントリーホールに来たのは何年ぶりか...調べてみたら1998年7月26日朝比奈隆指揮大阪フィルのやはりブルックナー5番を聞いて以来ですので、実に10年ぶりでした。この時は天皇陛下も聞きに来ていましたね。

最後に読売日響を聞いたのは、やはりサントリーホールでもっと前、ラファエル・フリューベック・デ・ブルゴスの指揮だったか、これもブルックナーの5番だったと記憶しています。しかし、ブルックナーしか聴きに行っていませんな...。(^^ゞ

スクロバチェフスキは、高校だったか大学に入ってからだったか、ショパンのコンチェルトのレコードを買って、ルービンシュタインの伴奏に名前を見つけて以来知っている人ですが、生演奏は初めてです。ルービンシュタインの伴奏をした頃は新進気鋭の指揮者だったのでしょうね。その存在を知ってから40年近く経って実演を聞けるとは思ってもいませんでした。

楽団員が着席し、客席の照明が落ちてコンサートマスターが悠然とあとから一人で出てきて着席し、一段と拍手が高まる中、スクロヴァチェフスキ氏が84歳?とは思えない確固たる足取りで登場しました。

この曲が始まる前はいつもホルンが音をひっくり返さない様、とお祈りです。

緊張で静まりかえる中、低弦のピッチカートで曲が始まって直ぐ、"('';)ウーン"、ちょっとテンポ早すぎてついて行けないぞ...

第1楽章提示部の最後、ホルンの3重奏からホルンソロでのオクターブ飛んだ2音(213~236小節)まで、ここは弱音で演奏しなければいけないところで、いつもはらはらする場面ですが、お祈りが通じたか、音がひっくり返ることはありませんでした。(^。^;)ホッ

第3楽章はオーケストラも良くのっていましたが、トリオのフルートからバイオリンに受け継ぐ下降音(18~20小節)も非常に滑らかで、まるで一つの楽器が演奏しているように聞こえました。

第4楽章はなかなか良い演奏だったと思います。展開部の縦糸と横糸が複雑に絡み合った音楽から第1主題が戻ってきても、未だ多少の混沌とした感じが無くならず、第2主題が再現される部分(396小節~)、低弦の持続音がピチカートに変わり、その上に第1ヴァイオリンが美しいメロディーを刻んでゆくところで、やっと解放された喜びは、雲間から光が差し込んでくるような清々しい感じで、とても印象深い演奏でした。ただ、コーダの盛り上がりの最中、一瞬オーケストラが停滞するようなところがあったのは何故でしょうか。聞き慣れた演奏とは明らかに異なった表現(なのか楽譜の違いなのか、良く分かりませんが)で、ちょっと戸惑いました。

キズのないCDやレコードの演奏を聞き慣れてしまうと、生演奏の細かなミスが耳に付きますが、そんな事とは関係なくこの夜の5番はスケールの大きな演奏だったと思います。

そもそも音楽を文章で表現すること自体が適切では無いのかも知れません。それに輪をかけて語彙の少ない稚拙な文章では、上手く言い表せませんが、まぁ、自分の備忘録として書いた様なものですので、ご容赦を。

もしかしてスコア持参でですか?私の齧っただけの

知識とは大違いですね。

スクロヴァチェフスキ、聞いた事がある指揮者なのですが

残念ながら演奏は聴いたことがありません。ポーランド

出身の指揮者と言う事は知っているのですが・・・。

ブルックナーの5番はカラヤン指揮のを聞いた事が

あります。が、詳しくないのでコメントは差し控えます。

音楽を言葉にするほど難しいものはありません。

ですがこのエントリーのコメントを読んでいるうちに

ブルックナーの5番が聞こえてきたのは確かです。

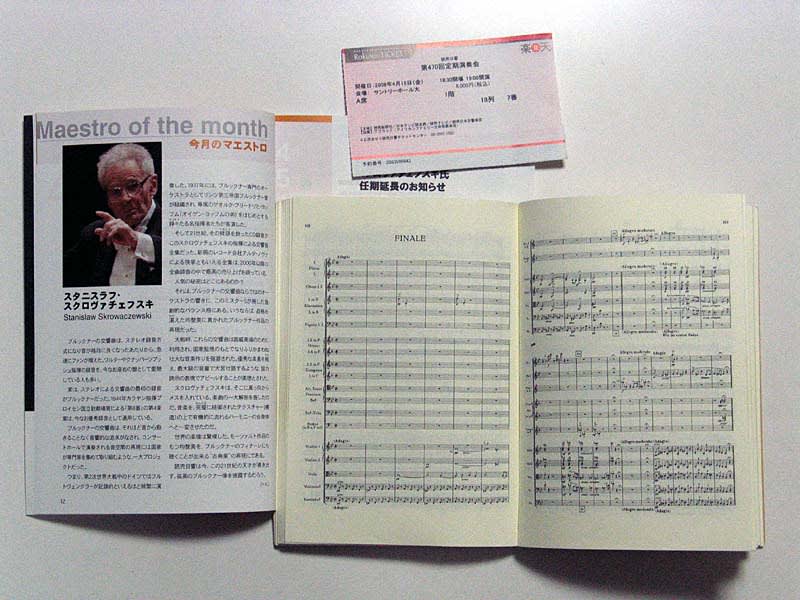

実演の時はスコアは持って行きません。帰ってきてからスコアを見ながら自宅で反芻していました。

こんな稚拙な文章からでも5番が聞こえてくるとは、ブルックナーにも造詣が深いと拝察します。カラヤン/ベルリンフィルの5番も結構好きでした。

> 聞き慣れた演奏とは明らかに異なった表現

↑これは、スクロヴァチェフスキ氏の独特の解釈による指揮ですね。最終楽章の最後のコラールでも、金管の音をふっと小さくして、木管の音を浮き立たせていましたが、楽譜に書かれたすべての楽器の音が聞こえないとダメだというのがスクロヴァチェフスキ氏の“哲学”なのだそうで、そのために普通なら金管の音に埋もれてしまう木管をわざわざ響かせているのだと思います。

それだけに、好みが別れるところなのですが、そういうところも含めてブルックナーが好き、スクロヴァチェフスキが好き、というファンが多いのも事実です。

ということで、お礼をかねて参上いたしました。よろしくお願いします。

手持ちのS氏/ザールブリュッケン放送響のCDを聞き直してみましたが、フィナーレ・コーダの624小節から2小節、フルートのラシドシ・ドレミファという音階が明確に聞こえました。当夜の演奏と同じですね。ちなみに楽譜はノバーク版です。

たまたまパソコンに入っていたチェリビダッケ/ミュンヘンフィルの演奏では同じ場面でフルートが鳴っているのかどうか全然分かりません。(^^ゞ

CDを漫然と聴いているだけでは発見出来ないことがありますね。やはり実演を聴きに行かないと...。

こちらこそ宜しくお願いします。

お気に入りのバンドのライブを聞きに行って、ギターのコード間違いとかボーカルが音をはずしたとか、そんなので仲間と盛り上がったりするんですが・・・・

クラシックも奥が深いんですね~。

教養のちょっと足りない私のお頭でもわかり易い表現でした。

すごく雰囲気伝わりますよ(^o^)

長々と駄文を書きましたが、雰囲気が伝わった様で、ちょっと安心しました。

同じ楽譜から音になった時の違いは、間違いもありますし、解釈の違いも有りますし、演奏者が楽譜を変更してしまうこともありますが、これはクラシックもポピュラーも同じですね。オーケストラ曲では、これらの違いが大きな振幅になる可能性があるのだと思います。