このところ、やりかけたものの途中で力つきるということが非常に多くなっております。

それはさておき

和歌山県立近代美術館で開催中の『月映』 田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎 ー木版にいのちを刻んだ青春へ行ってまいりました。

いやあ素晴らしかった。こんなに充実した展覧会が、コレクション展を含めてたった510円で鑑賞できるなんて。まあ行き帰りに3000円くらいかかりましたけどさ。和歌山近美は建物も結構ですし、内容・点数ともに充実したいい企画展をやってくれますので、ワタクシ大好きな美術館です。それにしてもいつ行ってもガラガラと言っていいほどお客さんが少なくいので、いくら県立といえども経営状態が心配になります。近隣諸県の皆様、日帰り小旅行に和歌山近美、お薦めですよ。向かいに和歌山城もありますし。

それもさておき

タイトルにある『月映(つくはえ)』(大正時代に田中・藤森・恩地が発行した版画と詩の同人誌)のみならず、友人同士であった三氏のやりとりした直筆画入りのハガキや、『月映』の前身とも言える回覧雑誌『ホクト』や『密室』まで展示されておりました。いや眼福眼福。

浮世絵や木口木版のようなごく繊細なものは別として、木版画は技法がプリミティブであるが故に、それならではの素朴さや力強さがございます。西洋中世の木版画などを見て感じることですが、この木版画独特の素朴さ・力強さは、時には(とりわけ狙っているわけでもなかろうに)作品を妙にユーモラスに見せ、また時には(やはり狙っているわけでもなかろうに)怖さというか、得体の知れない、底の深いおどろおどろしさを醸し出すものでもあります。それは他の技法に比べて、線の荒さ、掘り残しや刷りのかすれ具合、紙に加えられた圧力の可視性といった、必ずしも制作者の意のままにはならない要素が大きく働くからではないかと思うわけですが、近代以降の、芸術作品として制作された木版画の場合、その不如意な部分をかえってうまく利用した表現がなされており、本展でもそうした奥深い表現の数々を見ることができました。

三者の中で最もよく知られているのは、おそらく萩原朔太郎と絡みのある田中恭吉で、その次が装丁家としても活躍した恩地孝四郎、そしてただ1人Wikipediaにも項目がないというありさまの藤森静雄はあんまりメジャーではないようですが、ワタクシはこの三者の中で一番好きです。

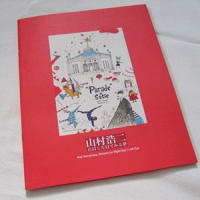

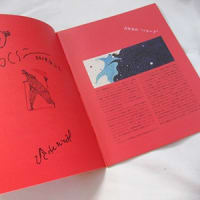

藤森静雄『自然と人生』

シンプルで大胆な画面構成、てらいのない線と面で表現された量感や明暗、モチーフも描写もぎりぎりまで切り詰めた寡黙な画面は、その優しい色調にもかかわらず、尾崎放哉の句のように心にぐさりと突き刺さって来ます。藤森に比べると他の2人は自分の心象を表現してやろうとがつがつしすぎなように感じられるのですが、これは個性の違いであって作品の良し悪しという問題ではありません。それに恩地は完全に抽象表現に移ってからは、饒舌さがなくなってカッコイイのです。

ところで1914年以降の藤森の作品には、ベックリンの『死の島』からの援用とおぼしき人物像がしばしば登場します。↓の作品の中では、『夜』『あゆめるもの』『水平線』『我はつねにただ一つの心のみ知る』などがそうです。

独立行政法人国立美術館・所蔵作品検索

ベックリンは時にぎとぎと描きすぎて悪趣味に陥ることもないではなかった画家ですが(これとか、これ)とか、その対極とも言えるほど静かで内省的な藤森の表現に影響を与えたとすれば、なんとも面白いものです。

その登場頻度から見ても、作品中の位置づけから見ても、この人物像は作中における藤森の分身であろうと思われます。結核が猛威を振るった明治大正時代のこと。藤森自身は1943年、51歳まで長らえましたが、1914年の末には17歳の妹が、その翌年には盟友である田中恭吉が23歳で世を去っています。死を身近に感じながらひとり歩む身の不安や孤独、それでも歩まねばならないという決意を、このシルエットに託したのでございましょう。

大正時代はデカダンな一方で芸術に対する真摯な熱もあり、斜に構えたようでいてまっすぐな、悶々としつつも柔軟な、華やかなようで影のある、何かこう「青年」じみた雰囲気がございますね。その時代にまさに青年時代を送り、版に命を刻み付けるように表現した三人の作品展、本当にいいものを見させていただきました。

コレクション展も見ごたえがありました。寄贈コレクションの中には鴨居玲の「LOVE」シリーズの一点が。LOVEという標題でありながら、むしろムンクのいわゆる『吸血鬼』を連想せずにはいられない、鮮烈で不気味な作品でございます。今年は画家の死後30周年にあたるわけですが、また回顧展でもやっていただけないものでしょうか。

現代日本の若手作家が集まったコーナーでは、大西伸明さんの蚊取り線香の美しさに打たれました。

ART遊覧: 大西伸明展

まあそんなわけですっかり鑑賞レポートが遅くなってしまったわけですが、次回展『和歌山と関西の美術家たち リアルのリアルのリアルの』もかなり面白そうです。近隣諸県の皆様、和歌山近美、お薦めですよ。

それはさておき

和歌山県立近代美術館で開催中の『月映』 田中恭吉・藤森静雄・恩地孝四郎 ー木版にいのちを刻んだ青春へ行ってまいりました。

いやあ素晴らしかった。こんなに充実した展覧会が、コレクション展を含めてたった510円で鑑賞できるなんて。まあ行き帰りに3000円くらいかかりましたけどさ。和歌山近美は建物も結構ですし、内容・点数ともに充実したいい企画展をやってくれますので、ワタクシ大好きな美術館です。それにしてもいつ行ってもガラガラと言っていいほどお客さんが少なくいので、いくら県立といえども経営状態が心配になります。近隣諸県の皆様、日帰り小旅行に和歌山近美、お薦めですよ。向かいに和歌山城もありますし。

それもさておき

タイトルにある『月映(つくはえ)』(大正時代に田中・藤森・恩地が発行した版画と詩の同人誌)のみならず、友人同士であった三氏のやりとりした直筆画入りのハガキや、『月映』の前身とも言える回覧雑誌『ホクト』や『密室』まで展示されておりました。いや眼福眼福。

浮世絵や木口木版のようなごく繊細なものは別として、木版画は技法がプリミティブであるが故に、それならではの素朴さや力強さがございます。西洋中世の木版画などを見て感じることですが、この木版画独特の素朴さ・力強さは、時には(とりわけ狙っているわけでもなかろうに)作品を妙にユーモラスに見せ、また時には(やはり狙っているわけでもなかろうに)怖さというか、得体の知れない、底の深いおどろおどろしさを醸し出すものでもあります。それは他の技法に比べて、線の荒さ、掘り残しや刷りのかすれ具合、紙に加えられた圧力の可視性といった、必ずしも制作者の意のままにはならない要素が大きく働くからではないかと思うわけですが、近代以降の、芸術作品として制作された木版画の場合、その不如意な部分をかえってうまく利用した表現がなされており、本展でもそうした奥深い表現の数々を見ることができました。

三者の中で最もよく知られているのは、おそらく萩原朔太郎と絡みのある田中恭吉で、その次が装丁家としても活躍した恩地孝四郎、そしてただ1人Wikipediaにも項目がないというありさまの藤森静雄はあんまりメジャーではないようですが、ワタクシはこの三者の中で一番好きです。

藤森静雄『自然と人生』

シンプルで大胆な画面構成、てらいのない線と面で表現された量感や明暗、モチーフも描写もぎりぎりまで切り詰めた寡黙な画面は、その優しい色調にもかかわらず、尾崎放哉の句のように心にぐさりと突き刺さって来ます。藤森に比べると他の2人は自分の心象を表現してやろうとがつがつしすぎなように感じられるのですが、これは個性の違いであって作品の良し悪しという問題ではありません。それに恩地は完全に抽象表現に移ってからは、饒舌さがなくなってカッコイイのです。

ところで1914年以降の藤森の作品には、ベックリンの『死の島』からの援用とおぼしき人物像がしばしば登場します。↓の作品の中では、『夜』『あゆめるもの』『水平線』『我はつねにただ一つの心のみ知る』などがそうです。

独立行政法人国立美術館・所蔵作品検索

ベックリンは時にぎとぎと描きすぎて悪趣味に陥ることもないではなかった画家ですが(これとか、これ)とか、その対極とも言えるほど静かで内省的な藤森の表現に影響を与えたとすれば、なんとも面白いものです。

その登場頻度から見ても、作品中の位置づけから見ても、この人物像は作中における藤森の分身であろうと思われます。結核が猛威を振るった明治大正時代のこと。藤森自身は1943年、51歳まで長らえましたが、1914年の末には17歳の妹が、その翌年には盟友である田中恭吉が23歳で世を去っています。死を身近に感じながらひとり歩む身の不安や孤独、それでも歩まねばならないという決意を、このシルエットに託したのでございましょう。

大正時代はデカダンな一方で芸術に対する真摯な熱もあり、斜に構えたようでいてまっすぐな、悶々としつつも柔軟な、華やかなようで影のある、何かこう「青年」じみた雰囲気がございますね。その時代にまさに青年時代を送り、版に命を刻み付けるように表現した三人の作品展、本当にいいものを見させていただきました。

コレクション展も見ごたえがありました。寄贈コレクションの中には鴨居玲の「LOVE」シリーズの一点が。LOVEという標題でありながら、むしろムンクのいわゆる『吸血鬼』を連想せずにはいられない、鮮烈で不気味な作品でございます。今年は画家の死後30周年にあたるわけですが、また回顧展でもやっていただけないものでしょうか。

現代日本の若手作家が集まったコーナーでは、大西伸明さんの蚊取り線香の美しさに打たれました。

ART遊覧: 大西伸明展

まあそんなわけですっかり鑑賞レポートが遅くなってしまったわけですが、次回展『和歌山と関西の美術家たち リアルのリアルのリアルの』もかなり面白そうです。近隣諸県の皆様、和歌山近美、お薦めですよ。